NOTA DE TAPA

El pronóstico...

› Por Mariano Ribas

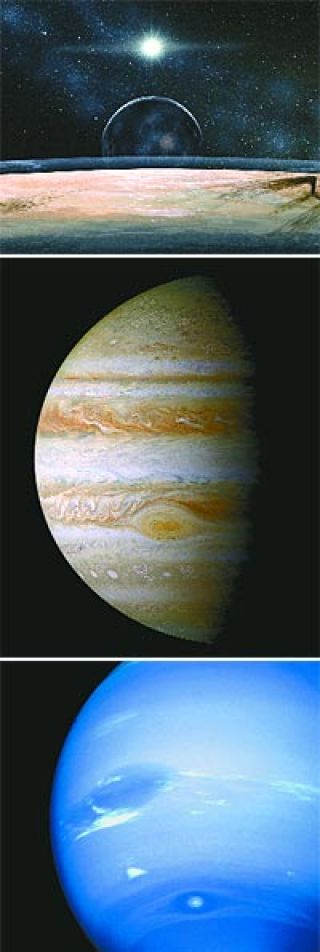

Calores que derriten el plomo, y fríos que dan calambre de sólo imaginarlos. Atmósferas gruesas, opacas y aplastantes, y otras absolutamente ligeras e insignificantes. Inmensos y coloridos remolinos de gases y tormentas globales de polvo anaranjado. Copiosas lluvias de metano, y vientos que duplican la velocidad del sonido. Evidentemente, los mundos vecinos de la Tierra muestran una impresionante diversidad climatológica. Rasgos curiosos y fenómenos extremos cuyos mecanismos han sido revelados, al menos parcialmente, por la astronomía de las últimas décadas. Vamos a echarles una mirada a los alucinantes perfiles meteorológicos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Titán (la gran luna de Saturno), Neptuno y Plutón. Un paseo de cientos y miles de millones de kilómetros que dejará bien en claro por qué nuestro planeta es una suerte de frágil oasis dentro del gran reino solar.

EL RECORD DE MERCURIO

El planeta más chico del Sistema Solar (hasta hace poco, ese título estaba reservado para el “ex planeta” Plutón) es una bola de hierro y roca pelada. Un mundito de menos de 5000 kilómetros de diámetro, que muestra un rostro grisáceo y absolutamente lastimado por incontables cráteres. Huellas de los tiempos más violentos del Sistema Solar. Y que han permanecido casi intactas luego de miles de millones de años. Es que, al igual que en la Luna, en Mercurio no hay atmósfera (más allá de ínfimas trazas de helio y argón), ni vientos, ni lluvias, ni nada que altere significativamente el relieve. Sin atmósfera, el cielo es siempre negro. Y lo más importante: sin atmósfera, la temperatura oscila salvajemente. En los larguísimos días de Mercurio –que duran meses terrestres– el cercano Sol pega sin piedad, y el suelo arde a 400C. Pero de noche la temperatura se derrumba estrepitosamente, llegando a casi 200C bajo cero. Son 600C de diferencia. Ante semejantes extremos, las pobres rocas mercurianas crujen. Simple e impresionante: Mercurio tiene la amplitud térmica más grande de todo el Sistema Solar.

VENUS: EL INFIERNO EXISTE

En estos anocheceres de verano, Venus, el famoso “lucero”, brilla intensamente en el cielo del Oeste. Y al mirarlo a ojo desnudo, cuesta creer que ese inocente punto de luz, que lleva el nombre de la diosa del amor y la belleza, sea el lugar más horrible y hostil que pueda concebirse. A diferencia de Mercurio, Venus sí tiene una atmósfera. Y qué atmósfera: una coraza gaseosa noventa veces más densa que la nuestra. Un manto visualmente impenetrable, formado casi exclusivamente por dióxido de carbono (CO2). Sí, el mismo gas que, aquí en la Tierra, es el principal responsable del creciente “efecto invernadero”, que calienta al planeta década a década (y que ha sido tapa de todos los diarios en los últimos días). Pero, dadas las enormes proporciones, en Venus la cosa es mucho más terrible: ese manto de dióxido de carbono atrapa la radiación infrarroja del Sol. Y entonces, la temperatura en la superficie supera los 470C. Suficiente como para fundir plomo.

El simpático lucerito vespertino tiene otras dos delicadezas meteorológicas: la presión atmosférica a nivel del suelo venusiano es tan aplastante, que equivaldría a estar bajo el agua a 900 metros de profundidad. Por si fuera poco, en esa misma atmósfera flotan grandes nubes de ácido sulfúrico (en Venus el vulcanismo ha lanzado azufre hacia afuera) que son, justamente, las que la opacan y la tiñen de un muy venusino color marrón-amarillento. En los años ’70 y comienzos de los ’80, las muy audaces sondas soviéticas Venera se animaron a posarse en el suelo de Venus. Y a poco de llegar y transmitir algunos datos e imágenes, quedaron aplastadas y achicharradas. Y no es raro: al fin de cuentas, estaban en el mismísimo infierno.

MARTE Y SUS TORMENTAS DE POLVO

A fines de junio de 2001, los astrónomos de todo el mundo observaron que algo muy raro estaba pasando en Marte. Día a día, los telescopios mostraban cambios en el disco marciano: las típicas marcas superficiales que suelen verse iban desapareciendo. Como si algo las fuese borroneando. Finalmente, a comienzos de julio, todo el planeta se había convertido en una bola lisa y aburrida, de color ladrillo. ¿Qué había ocurrido? Ni más ni menos que uno de los fenómenos meteorológicos más curiosos del Sistema Solar: las clásicas tormentas de polvo de Marte. Sólo que esta vez, el fenómeno había alcanzado una escala global.

Los astrónomos están familiarizados con las tormentas de polvo marcianas. De hecho, se las observan desde el siglo XVIII (los telescopios las muestran como manchones amarillentos sobre el disco del planeta). Suelen aparecer durante la primavera de cada hemisferio (en Marte hay estaciones, pero duran el doble que en la Tierra), cuando la temperatura comienza a subir, calentando la fina atmósfera marciana de dióxido de carbono. Todo en su medida, claro, porque en Marte las temperaturas típicas son de 40 a 60 grados bajo cero. La cuestión es que esos cambios térmicos suelen generar grandes movimientos de masas de aire: poderosos vientos de hasta 160 km/hora, que levantan el fino polvillo anaranjado que cubre el oxidado suelo marciano. Y así, se forman inmensas nubes de polvo que quedan en suspensión durante semanas, e incluso meses.

EL OJO ROJO DE JUPITER

Dejamos a Marte y sus tormentas de polvo, y nos vamos tres veces más lejos del Sol. Allí está Júpiter, el brillante planeta que, en estos días, asoma por el horizonte del Este bien pasada la 1 de la mañana. Para muchos, este gigantesco mundo de gas (casi todo hidrógeno) es una suerte de “laboratorio meteorológico”. Su atmósfera –de cientos de kilómetros de espesor– es un revoltijo de masas de hidrógeno, helio, metano y amoníaco, que se retuercen y giran a toda velocidad, formando bandas paralelas al ecuador joviano. Y justamente en esa atmósfera turbulenta y colorida (producto de múltiples y complejas reacciones químicas), y sobre el Hemisferio Sur del planeta, se encuentra la famosísima “Gran Mancha Roja”. Es un remolino de gases de forma ovalada, que mide 25 mil por 12 mil kilómetros: allí entrarían dos planetas como el nuestro. Y tal como observaron distintas sondas espaciales (como las Voyager a fines de los ’70 y la Galileo, en los ’90), está contorneada por dos corrientes opuestas de vientos, que soplan a 600 km/hora. Al parecer, el “motor” de esos vientos –y de los demás vientos jovianos– serían las fuertes corrientes de convección verticales, generadas por el tremendo calor interno del planeta.

El descomunal ojo rojo no es la única tormenta de Júpiter, pero sí es la más grande y la más longeva: se la conoce desde mediados del siglo XVII.

TITAN: LLUVIAS DE METANO

Duplicando las distancias, llegamos al reino de Saturno. Y allí está Titán, una luna prodigio. No sólo por ser enorme (con más de 5000 km, supera en tamaño a Mercurio) sino, especialmente, por su gruesa atmósfera de nitrógeno. Un rasgo único entre las más de 160 lunas conocidas del Sistema Solar. La fría atmósfera de Titán presenta un típico color anaranjado, producto de la presencia de complejos hidrocarburos, que se forman cuando la luz solar desarma las abundantes moléculas de metano (CH4), que flotan por doquier. Y justamente el metano es el tema. Tal como muchos científicos sospechaban, la nave Cassini (en órbita alrededor del planeta desde 2004) y su sonda de descenso (la Huygens) detectaron fuertes evidencias de lluvias de metano en Titán: grandes nubes que aparecen y desaparecen (como una de más de 2000 km recientemente observada en el Polo Norte del satélite), sugiriendo precipitaciones. Y también, enormes surcos y parches oscuros en la superficie, que parecen ser ríos y lagos de metano líquido.

En suma, todo indica que en la súper luna de Saturno el metano sigue un ciclo similar al del agua en la Tierra. Pero claro, allí la temperatura es de -180C. Y cualquier masa de agua debe estar congelada. En Titán, el agua es el metano. Por eso no se habla de un ciclo “hidrológico”, sino, más bien, “metanológico”. Un último detalle: si hay lluvias, es probable que en los anaranjados cielos de Titán también se formen arcoiris.

NEPTUNO: LOS VIENTOS MAS VELOCES

En agosto de 1989, y luego de visitar a Júpiter, Saturno y Urano, la inolvidable Voyager 2 (NASA) llegó a Neptuno, la última estación de su extraordinario tour interplanetario. Durante aquel sobrevuelo, tan fugaz como histórico, la nave fotografió de cerca al planeta azul. Y realizó algunos sensacionales descubrimientos. Dado que Neptuno está 30 veces más lejos del Sol que la Tierra (y que, por lo tanto, recibe una milésima parte de la luz solar que llega a nuestro planeta), los científicos esperaban encontrarse con un mundo oscuro y “dormido”. Sin embargo, no fue así: la gélida atmósfera de Neptuno –formada por hidrógeno, helio y metano– resultó ser un espectáculo de meteorología extraterrestre. Grandes tormentas gaseosas (entre ellas, una llamada “Gran Mancha Oscura”, del tamaño de la Tierra), finas nubes de cristales de hielo y vientos extremadamente poderosos. Ni más ni menos que los más veloces de todo el Sistema Solar: 2400 km/hora. Ocho veces más rápidos que los peores huracanes terrestres. ¿De dónde sale semejante furia atmosférica? Evidentemente no de la escuálida radiación solar que recibe. Más bien, todo apunta hacia un núcleo muy caliente que, al interactuar con las capas gaseosas más externas y frías, desata los violentos fenómenos observados. Una versión menor de Júpiter.

PLUTON: HIELOS ETERNOS, ATMOSFERA EFIMERA

Inmediatamente más allá de Neptuno comienza el “Cinturón de Kuiper”, un enorme anillo de escombros de hielo y roca que rodea al Sol. Y que se extiende hacia afuera por miles de millones de kilómetros. Allí, mezclado, entre tantos otros objetos similares (aunque menores) está Plutón. El ex planeta número 9 –que hace unos meses perdió su chapa planetaria a manos de la Unión Astronómica Internacional (justamente por su similitud y proximidad con otras cosas parecidas)– es una bola de roca, envuelta por un grueso manto de nitrógeno congelado. Un oscuro mundito a 230C bajo cero. Y apenas envuelto por una finísima atmósfera de nitrógeno que ni siquiera es permanente. Veamos: como la órbita de Plutón es muy “excéntrica” (léase, ovalada), su distancia al Sol varía notablemente (entre 4500 y 7500 millones de kilómetros). Y eso hace que haya ciertas oscilaciones en sus temperaturas. Oscilaciones que son suficientes como para congelar o sublimar esa atmósfera a lo largo del año plutoniano, que dura casi dos siglos y medio. Hielos eternos en la superficie, y una atmósfera escuálida que va y viene. Y frío, muchísimo frío.

Este paseo astrometeorológico ha terminado. Hemos viajado miles de millones de kilómetros, desde los extremos térmicos de Mercurio y los horrores venusinos, hasta los vientos de Neptuno y los hielos eternos de Plutón, pasando por las tormentas de polvo de Marte, los huracanes de Júpiter y las gélidas lluvias de metano de Titán. Al mirar semejante panorama, la Tierra asoma como un oasis excepcional. La verdad, da gusto volver.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux