Klimovsky, figura indiscutible

› Por Matias Alinovi

Regularmente, en la Roma antigua se declaraba que había muerto el último romano. Pero no se trataba de una claudicación de la retórica del obituario, sino de una identificación a la que difícilmente los cronistas podían sustraerse cuando sentían que con la muerte de algún hombre el ideal de Roma iba muriendo.

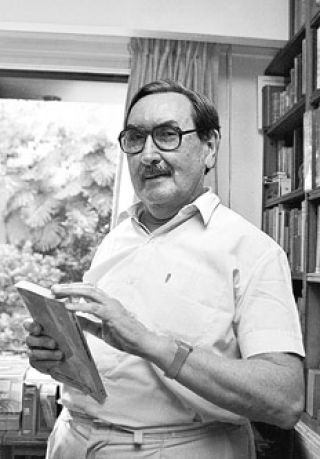

Hay figuras indiscutibles. Extrañamente, las hay. Figuras que son como un acuerdo de la naturaleza. Círculos de Viena encarnados en una sola persona. Personas animadas por la alegría de saber. El secreto regocijo de Gregorio Klimovsky, que murió el domingo pasado, a los ochenta y seis años, tiene que haber sido ése: estar animado por la secreta felicidad del conocimiento, esencialmente inagotable. Haberse solazado toda la vida en la constatación de que siempre queda casi todo por saber. Una infinitud gnoseológica favorable al hombre. Su ejercicio en el conocimiento fue la morosa evolución de su interés circunstancial por ese infinito afable: las matemáticas, la lógica, la epistemología, la psicología. Su biografía fue la proyección de lo contingente en lo universal del conocimiento.

EL ANSIA DE LA CONSTRUCCION

Murió el último representante de un ideal argentino, del ansia de la construcción de ciudadanía a través del conocimiento. Una tradición de inmigrantes que floreció en los profesorados de nivel medio. Esa tradición militó en la idea de que el conocimiento hace mejores hombres, que siempre es mejor saber que no saber, y que esas convicciones construyen ciudadanía.

Pero Klimovsky no fue un cientificista. No tuvo prejuicios jerárquicos sobre el conocimiento. Y si los tuvo, los superó leyendo. Creía, sí, que algunas disciplinas podían estar mejor fundamentadas que otras, y que el trabajo del epistemólogo era colaborar en la fundamentación de todas.

Hay una morosidad necesaria para que el pensamiento ocurra. Tendemos a creer que esa morosidad es una condición a priori. Que primero debemos alcanzarla, y que el pensamiento vendrá después. Que primero debemos sustraernos a la agitación de las contingencias, y que recién después seremos capaces de pensar. Klimovsky es el contraejemplo de esa creencia. Ordenó la realidad exterior leyendo, estudiando. Como si a la inclemencia del azar siempre se pudiera oponer la calma del entendimiento. Algo del filósofo inconmovible de la doctrina del estoicismo, del sabio que logra sustraerse al azar, algo del ciudadano cuyo ejemplo moral irá imponiéndose desde abajo. Una convicción tranquila que –uno está seguro– acabará ordenando la realidad. Como si se dijera, vamos a solucionar todos los problemas mientras estudiamos.

PENSAR ES RESISTIR

A instancias de Rey Pastor estudió matemáticas, pero razones políticas y laborales le impidieron terminar la licenciatura. Desde entonces, procedió como un autodidacta que obedecía a varias vocaciones. Acató primero su vocación filosófica. Quiso saber cómo estaba fundamentada la matemática, y se aplicó por su cuenta y riesgo al estudio de la lógica. Todo era fundacional por entonces. Decía que la había estudiado de modo casi histórico. Que había leído primero a Peano y de a poco, con morosidad, se había ido acercando al presente, hasta Bertrand Russell.

Vivió la época dorada de la universidad pública, que tuvo su final abrupto en la noche trágica de los bastones largos. Siempre hay un general a contramano. Con el golpe de Onganía, naturalmente, pensó en partir. Pero ahí ocurrió algo curioso. Decía que en su vida las distintas vocaciones disfrutaban una con respecto a la otra, y que los psicoanalistas tenían mucho interés en oír sus opiniones epistemológicas más generales. Tanto interés que se formaron varios grupos de estudio, que él dirigió. Quedó instituida la célebre universidad de las catacumbas. Y entonces decidió quedarse. Dictó cursos paralelos a los de la universidad. Cursos libres que eran un boicot solapado a la intervención de la universidad pública. Klimovsky, resistente del conocimiento, creaba sus circunstancias.

EL HOMBRE QUE SIEMPRE SE QUEDO

Siempre emergió contento de su biblioteca proverbial para encontrarse con los demás, para enseñar. Como si creyera que la razón es esencialmente dialógica. Que lo más interesante sucede en las aulas.

Después de Onganía, la universidad vivió el interregno de los montoneros, que según Klimovsky eran presocráticos, porque creían que la teoría debía ser recreada por el estudiante resolviendo problemas; que de algún modo los alumnos debían recorrer el proceso que ocurrió en la mente de Newton cuando inventó el cálculo infinitesimal. Todo alumno, un Pierre Ménard. Después vino el fascismo más duro.

Fue el hombre que siempre se quedó. Lo echaron nueve veces de la universidad pública. Cuando lo echaban, volvía a las catacumbas, a la universidad secreta, a la conspiración epistemológica de los grupos de estudio, a las clases particulares. Los nueve círculos del infierno fueron en su caso un camino ascendente de redención. Decía que al principio le dolía, porque frustraba su vocación docente, pero que al final le causaba gracia. La universidad de las catacumbas no dejó de existir nunca. Decía que había que buscar la causa de esa persistencia en algún atractivo particular que seguramente tenía como profesor en esas circunstancias.

IRRACIONALISMO Y AGNOSTICISMO

Creía que la ciencia actual era un caos de teorías y de modelos. Que, en general, el posmodernismo estaba en la situación de un rebrote de irracionalismo. Era agnóstico. Es decir, creía que el conocimiento humano era incapaz de resolver ninguna de las cuestiones que se plantean los teólogos. Era realista. Es decir, creía que había una realidad independiente del hecho de que existamos y la conozcamos. La realidad que la ciencia trata de aprehender. Pero reconocía que había un problema previo al ontológico y al epistemológico, que él, decía, no iba a solucionar de la noche a la mañana, el problema que se había planteado Heidegger: ‘¿por qué existe algo en lugar de no haber nada?’. A veces creía, con Leibniz, que la existencia de algo, antes que nada, era una consecuencia de la lógica que de alguna manera estaba ontológicamente incrustada en el universo. Eso era lo más cerca que llegaba de la idea de Dios.

ONTOLOGIA Y UNIVERSIDAD

Hacia el final de su vida se ocupó del problema general de los modelos. Qué tipo de modelos existen, qué tipo de uso epistemológico se les puede dar. En algún momento de su vida, su héroe fue Bertrand Russell. Decía que por entonces estaba enloquecido con la filosofía científica. Se interesó también por lo que llamaba el problema universitario: la organización de la universidad, de los programas y las carreras. Fue consejero superior y decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pero lo echaron porque se opuso al Ciclo Básico Común. Ganó todos los premios. Es famosa su participación en la Conadep. De los libros que publicó, prefería Las desventuras del conocimiento matemático, que escribió junto a Guillermo Boido. Dictó cursos de lógica, de filosofía de la ciencia y fundamentos de las matemáticas, de historia de la ciencia, de periodismo, de casi todo.

En un mail que circuló el lunes por todas las facultades de la universidad pública, Cecilia Hidalgo, una de sus discípulas, recordaba como una fiesta los cursos de catacumba de los sábados por la mañana; esas tres horas de pensamiento libre. También, que había algo trascendente en su palabra que hacía irrefrenable la voluntad de conservarla. Su palabra se grabó y se desgrabó incansablemente. Pero también se fotocopió. El mismo decía que la Cámara del Libro había hecho una investigación para conocer cuáles eran los autores más fotocopiados en el país, y que el resultado había sido Klimovsky y Freud. Era incansable, de una gran fortaleza física. La necesaria para dictar infinitas horas de clase, y clases de horas infinitas. La leyenda –aunque quizá sea la realidad misma– habla de clases de ocho horas ininterrumpidas. Decía que su vocación docente era un peligro para los alumnos.

El domingo murió el último romano. O el último argentino.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux