LA LEY DEL COLT

Waffen macht frei

› Por Pablo Capanna

Cumpliendo con un ritual que ya parece haberse integrado al folklore estadounidense y empieza a ser imitado en otros países, el año 2011 se inició con una matanza. Un loco, no tan suelto, regó de balas a una multitud y logró que Arizona se apuntara para el Guinness en la categoría Asesino Masivo, esta vez con un peculiar matiz político.

Todos los pasos previos se habían cumplido; el crimen se había anunciado con videos de YouTube y en los más delirantes blogs, pero nadie le había dado importancia. Era como para creer que el injustamente criticado Michael Moore tenía razón.

Disparando a mansalva en el patio de un supermercado donde se estaba realizando un encuentro político del Partido Demócrata, el asesino mató a tres personas e hirió a unas cuantas más. Pero no llegó a cumplir su objetivo de ultimar a la legisladora Gabrielle Giffords, a quien no le perdonaba que le hubiera ganado una banca al frente derechista Tea Party.

El derrotado candidato del Tea Party era Jesse Kelly, un marine veterano del Golfo. En sus afiches de campaña aparecía con un inconfundible look Rambo, que se resaltaba con el slogan “¡Ponga un combatiente en el Congreso!”. Pero hasta sus electores consideraron que el militante criminal se había excedido un poco.

Paradójicamente, la diputada Giffords tampoco defendía los principios del Mahatma Gandhi. Estaba entre quienes habían votado refuerzos presupuestarios para la campaña de Irak y apoyaba la libre portación de armas para defensa propia, al estilo de la Asociación del Rifle.

Los secuaces de Charlton Heston no son los únicos que se amparan en una lectura fundamentalista de la segunda enmienda de la Constitución. A lo sumo están dispuestos a admitir que las armas se vendan con una leyenda del tipo: “Esta ametralladora puede hacer daño. Usela con cuidado”.

Al parecer, hay muchos estadounidenses que tienden a ver al mundo como un saloon, donde las disputas se resuelven a los tiros. Son los que están convencidos de que una buena Magnum es el mejor respaldo para sus derechos individuales, y hasta que es una garantía de igualdad. Se amparan en el refrán “Dios hizo a los hombres, pero el revólver del coronel Samuel Colt los hizo iguales”, el día que acabó con guapos y forzudos. Piensan que el Old Equalizer es un recurso eficaz “para combatir la inseguridad”, en lugar de agravarla, como uno tendería a pensar.

Descubrimos que una organización de Chicago llamada Concealed Carry Inc., que curiosamente es dirigida por un señor llamado John Birch, sortea un revólver por mes (con curso de tiro incluido) para que el ciudadano que resulte agraciado pueda defenderse de los maleantes.

No es difícil encontrar ecos de estas actitudes en la literatura popular, que a menudo se escribe para halagar a un mercado políticamente cambiante, pero siempre sensible al miedo. A veces son algo más que ecos, y casi parecen líneas editoriales. Por cierto, no sólo se los encuentra en el policial sino hasta en la ciencia ficción, un género que podría llegar a creerse alejado de la política.

VETERANOS AL PODER

El candidato del Tea Party que le disputaba la banca a la diputada Giffords cultivaba una imagen de hombre valiente y decidido. Su aptitud para legislar parecía medirse por la cantidad de bajas que había provocado al enemigo. Con eso no hacía más que enancarse en el mito de la autoridad que supuestamente confieren las cicatrices de guerra. Entre los mentores de ese mito había estado Robert A. Heinlein (1907-1988), uno de los escritores de ciencia ficción más exitosos de todos los tiempos.

Heinlein era un ingeniero que había hecho una corta carrera política en la izquierda, junto a Upton Sinclair. Luego de pasar unos años en la Marina, se había dedicado a escribir, y con el andar del tiempo se había vuelto un referente de la derecha más dura. El asesino Charles Manson le había hecho un flaco favor al proclamar que su fuente de inspiración era Forastero en tierra extraña, una fantasía transgresora de Heinlein.

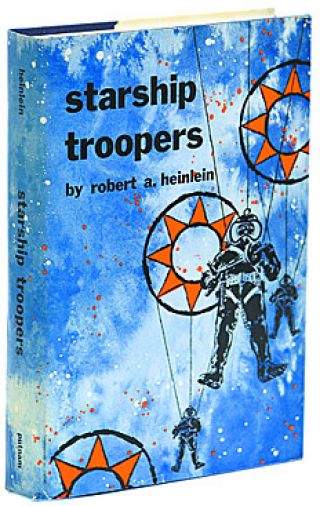

En Tropas del espacio (1959), una novela que algunos califican de “polémica” y otros prefieren llamar “fascista”, Heinlein imaginaba un mundo en estado de guerra permanente, donde todo está militarizado. Puesto que el poder ha sido puesto en manos de los veteranos, la guerra se hace necesaria para garantizar el suministro de ex combatientes. Cualquier parecido con la visión de Mussolini y sus fasci di combattimento no es casual.

El contexto es el de una guerra galáctica contra una raza de insectos inteligentes a los que se llama “bichos”, con lo cual su exterminio no pasa de ser una simple fumigación. En esas circunstancias el mejor gobierno es el de los hombres de acción, fogueados en el combate. Ellos son los únicos que tienen derecho a votar, porque han recibido la mejor educación, el entrenamiento militar de supervivencia.

Los “infantes móviles” de Heinlein, enfundados en sus armaduras, parecían prefigurar a esos monigotes blancos que una década más tarde defenderían al Imperio en La Guerra de las Galaxias. Esos soldados acorazados, que son unos chicos inocentones en la feria del pueblo, pero se vuelven genocidas cuando están en misión de venganza, parecerían reflejar cierta fascinación por el añejo militarismo latinoamericano. Entre ellos abundan nombres como Flores, Rojas, Ibáñez, Silva o Cunha. Uno de los campos donde se entrenan se llama “San Martín” y sus naves ostentan nombres tan sorprendentes como el del jefe apache Gerónimo, el zulú Chaka y el nicaragüense Augusto César Sandino.

El protagonista es un argentino que responde al nombre de Rico, como el célebre comando. Ha jurado vengar a sus padres el mismo día en que esos bichos pusilánimes y jactanciosos arrasaron Buenos Aires.

Con todo, entre las tropas espaciales no hay machismo ni discriminación racial. Hombres y mujeres, negros y blancos (y eventualmente gays y héteros) son iguales después que una sádica disciplina y la moral “científica” del adiestramiento los ha convertido en máquinas de matar.

Desde su aparición, la novela generó amores y odios. Sus defensores insisten en que no es belicista y que sólo hay que verla como un gran relato de acción. Lo cual no es cierto, porque la acción es escasa y más de dos tercios tratan de la teoría y práctica de la disciplina cuartelera. Aseguran que es una parodia, aunque se hace difícil creerlo. Lo mismo dicen de la película que le dedicó Verhoeven en 1997. Aquí se la conoció como Invasión: un título que confunde aún más las cosas, porque para el caso los únicos invasores somos nosotros.

Paródica o no, el hecho es que la novela nunca dejó de provocar debates, y muchos parecen habérsela tomado tan en serio como Charles Manson se tomó a Forastero en tierra extraña. Cuando se publicó, autores como James Blish, Gordon Dickson o John Sladek recogieron el desafío e intentaron neutralizar el fascismo con humor. Quienes mejor lo lograron fueron Harry Harrison con Bill, héroe galáctico (1965), y Joe Haldeman con La guerra interminable (1974).

Mucha agua corrió bajo los puentes, y tras no pocas inundaciones los criterios cambiaron y la novela dejó de provocar rechazo. Si Tropas del espacio indignaba a algunos lectores en los años ’70, hoy parece que la indiferencia hubiera triunfado. Todos parecen aceptar sin discusión que se trata de una parodia posmoderna, aunque al autor no le hubiera gustado escucharlo.

Hace años, un crítico de izquierda como H. Bruce Franklin ponía a Heinlein como ejemplo de las virtudes y las taras de la ciencia ficción. Pero después de la dinastía Bush y del 11-S, la paranoia y el chauvinismo parecen haber ganado la partida.

El crítico Eric S. Raymond, en Una historia política de la ciencia ficción (2007), no duda en proclamar que lo único que vale en el género es la hard sf que creó Heinlein: lo demás no existe o es un experimento literario. En un gesto de remozado macartismo, Raymond no deja de mencionar que los mejores autores del grupo Futurians eran en realidad comunistas a sueldo de Moscú. Si a veces nos quejamos de pertenecer a una sociedad intolerante, pensemos que no estamos solos. Y ni siquiera somos demasiado originales.

ARMAS PARA MI GENTE

Heinlein puede ser lectura apropiada para muchos militantes del Tea Party y no pocos miembros de las milicias armadas, que se preparan para defender a la raza blanca del caos que vendrá. Esta última es otra idea que Heinlein expuso, de manera nada paródica por cierto.

Pero hay otro autor de ciencia ficción que puso la portación de armas en el centro de una serie de ficciones que se hicieron clásicas, aunque son pocos quienes las leen hoy.

Aquí nos vemos obligados a desmentir a Michael Moore (que parece argentino a la hora de criticar a sus compatriotas), porque el escritor en cuestión es canadiense.

Hablamos de A. E. van Vogt (1912-2000), un prolífico autor que junto a Heinlein y Asimov estuvo en la primera línea de los escritores promovidos por el editor Campbell. Hubo un tiempo en que Campbell se entusiasmó con la “dianética” de L. R. Hubbard, la parodia del psicoanálisis que sirvió de base a esa Iglesia de la Cienciología que hoy triunfa en Hollywood. Van Vogt lo siguió y en 1950 dejó de escribir para dedicarse a la predicación. Tras unos años de silencio volvió al ruedo, pero nunca recuperó la fama que le habían dado sus historias de Slan y de No-A. Aquéllos eran relatos ambiciosos, grandilocuentes y generalmente confusos, donde todos los baches se tapaban con la solemne afirmación de que eran historias regidas por una lógica no-aristotélica, o que sus personajes se comportan como superhombres.

De este orden era la saga de las Tiendas de armas, desarrollada en las novelas Las armerías de Isher (1951) y Los fabricantes de armas (1947). Los cuentos que le habían dado origen databan todos de la época de la guerra, pero no había ningún indicio que permitiera notarlo.

El clima era el de la space opera: una historia de acción, seudociencia y aventura sin mayores pretensiones, en el contexto de un imperio galáctico del más remoto futuro.

El gobierno imperial es decadente y corrupto, pero todavía conserva el poder y la impunidad para cometer injusticias. Frente a él actúa, a la manera de Robin Hood, una misteriosa corporación de armeros que vende armas a sus víctimas y hasta ofrece un sistema alternativo de justicia. Las tiendas de armas suelen materializarse en algún lugar público cuando más se las necesita, y ostentan un letrero luminoso que dice: “El derecho a comprar armas es el derecho a ser libre”.

Las armas que ofrecen tienen poderes casi mágicos, pero se venden con la condición de que sólo sean usadas en defensa propia. La red de tiendas, que se burla del poder imperial, ha sido creada por un hombre que se ha vuelto inmortal tras desplazarse entre el remoto pasado y el lejano futuro, y cumple el papel de un árbitro del poder.

Para darle un toque realista a la historia, la corporación de armeros también se ha corrompido y aspira a conquistar el poder, pero el precario equilibrio de fuerzas garantiza que ni ella ni el imperio se excedan demasiado. De paso es un buen escenario para tejer movidas aventuras.

El mundo de las armerías es mucho más ingenuo que el de Heinlein, y el papel que en él desempeñan sus armas por lo general no pasa de la intimidación. No sabemos si ésta era la intención del autor, pero el hecho es que nadie lo objetó como a Heinlein. Sin embargo, con el tiempo parece haberse incorporado a la ley del Colt. El slogan “el derecho a poseer armas es el derecho a ser libre” suele ser invocado por los partidarios de la Asociación Nacional del Rifle. Recientemente, algunos círculos anarquistas aplaudieron la aparición de Wikileaks y sus escraches informáticos, comparándola con las armerías de Van Vogt.

Quizás haya que recordar que a las armas las carga el diablo. Las víctimas lo saben, pero ellas no están en condiciones de opinar.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux