El Libro del Buen Amor

› Por Maria Rosa Lojo

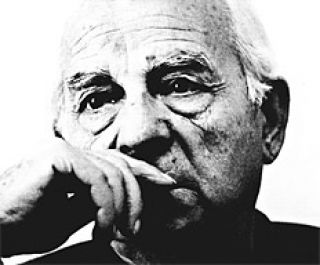

Eduardo Blanco Amor, nacido en la ciudad de Ourense en 1897 y fallecido en Vigo en 1979, pasó en nuestro país buena parte de su vida. Emigró muy joven, en 1919, y después de la Guerra Civil, identificado plenamente con la causa republicana y el galleguismo, se sintió tan exiliado como cualquiera de los que habían llegado a raíz del franquismo. Trabajó en estas tierras como empleado bancario, pero no pasaría mucho tiempo sin que se volcase al periodismo y a las publicaciones literarias. Discípulo, en su ciudad natal, del eminente galleguista Vicente Risco, Blanco Amor defendió la entidad literaria de la lengua gallega en revistas publicadas en Buenos Aires como Céltiga o como la efímera, pero muy significativa Terra, de la que fue fundador. Redactor de El Correo de Galicia, también escribió para el diario La Nación, y, entre 1929 y 1935, visitó dos veces Galicia enviado por el matutino como cronista. En este medio periodístico que le garantizaba una vasta y prestigiosa repercusión, Blanco Amor se propuso presentarles a los argentinos aferrados a estereotipos despectivos de los gallegos, una Galicia diferente, cuna de la poesía peninsular en lengua romance, nación doblegada por el imperialismo de Castilla (no deja de comparar el “problema gallego” con el “problema irlandés”), pionera en la doctrina de las autonomías regionales, que después repercutiría sobre el resto de España. Entre las crónicas políticas que escribió se destacan los artículos “Antecedentes de la lucha autonómica en Galicia” y “El sepelio del presidente Macià”, gran figura republicana de Cataluña. En sus crónicas culturales, además de los trabajos sobre la Galicia ilustrada, ocupó un lugar especial Federico García Lorca, entrañable amigo e interlocutor literario (que, motivado por él, escribió sus famosos “Seis Poemas Galegos”). En lo que hace a las crónicas de viaje, “Seis días en el mar” (relato de una aventura de pesca desde la ría de Bayona, que Blanco Amor compartió como un marinero más) resalta por el original abordaje del tema, y la técnica de presentación de personajes, en un estilo precursor del llamado “nuevo periodismo”, que se impondría luego desde los Estados Unidos. En todos los casos, el lenguaje de Blanco Amor, amigo de nuestra vanguardia de los años veinte, se mantiene siempre en un alto nivel de elaboración estética. (Estos trabajos, precedidos por un estudio crítico, fueron reunidos en el volumen Artigos en La Nación, que publicó la Editorial Galaxia en 2005).

La percepción innovadora, el conocimiento de la vida popular y la capacidad de experimentación con el habla y la mirada de los sectores menos favorecidos de la sociedad descuellan en la novela A esmorga, que le daría a Blanco Amor un indeleble lugar de reconocimiento en la nueva narrativa de lengua gallega. Su irreverente perspectiva, su arrasadora experiencia de desenfreno y violento desamparo, lo acercan a autores como Céline o Bukowski, y dentro de España, a textos como La familia de Pascual Duarte, obra de otro gallego: Camilo José Cela, aunque escrita en castellano y ambientada en Extremadura.

A esmorga, que él mismo eligió traducir con la expresión, un tanto desusada hoy, de La parranda, se publicó por primera vez en Argentina en 1959, por la editorial Citania, que también había dado a conocer, poco antes, libros de títulos tan significativos como Grandeza y decadencia del Reino de Galicia, o La insumisión gallega, del historiador Emilio González López. Desde luego, habría sido imposible lanzarla en España en aquellos años de censura franquista. El insumiso Blanco Amor no sólo se obstinaba en cultivar una lengua que tan poco simpática resultaba al gobierno, sino que introducía en esta audaz novela un tipo de expresividad, una temática y unas ideas francamente revulsivas.

Los protagonistas de A esmorga son tres hombres jóvenes, de la clase proletaria, aunque por cierto no muy afectos al trabajo. El narrador, testigo de los hechos delictivos que se cuentan, y no sabemos hasta qué punto sujeto y ejecutor de ellos, es Cipriano Canedo, también llamado Cibrán o el Castizo y sus compañeros son Juan Fariña, apodado el Bocas, y Eladio Vilarchao, alias el Milhombres, entre otros motes. Casi todo el texto de la novela consiste en la extensa declaración que el Castizo desarrolla ante un funcionario judicial cuyas preguntas –reemplazadas por guiones y puntos suspensivos– nunca se transcriben. Quizá porque, como ha conjeturado la crítica, el funcionario es el extranjero, el que se dirige al detenido en la lengua oficial (castellano) para obtener información pero no necesariamente comprensión. En suma, se trata del que tiene el poder y todos los medios de presión; el diálogo con él resulta trabajoso y en cierto modo imposible. La distancia infranqueable se marca constantemente, con un fuerte efecto irónico, en las reiteradas aclaraciones, correcciones y merodeos de las respuestas. Así, cuando el narrador intenta hacer entender al funcionario la imaginativa diversidad de los nombres con que se llaman unos a otros, y que lo lleva a explicar el origen (a veces ridículo, cómico, bochornoso u obsceno, de tales apodos): “No, señor, no, sólo era para irnos entendiendo, que ya me voy percatando que usted no es de aquí”. “No señor, no, no es que me importe sino para que me entienda, pues también tuvimos un capaz que era de la región de los murcios, que aun hablándole en su lengua no nos entendíamos. Pues yendo al asunto, eran Juanito el Bocas, o el Alicante o el Pechodemacho, y también Eladio el Milhombres, o el Papahílos o el Sietesayas o el Mariquita, o como a usted le guste, que aquí todos tenemos de donde escoger.”

De este modo, ante los oídos del funcionario siempre mudo, va desgranándose una historia impúdica de holgazanería, borracheras, robos, atropellos, e incluso una violación, en la que no son parte menor los juegos sexuales entre dos hombres: Juanito el Bocas y el Milhombres o el Mariquita. Lo magistral del caso es cómo, sin un átomo de idealización ni un gramo de pacatería, la narración se mantiene siempre en un borde, sobre el filo de la navaja. La atracción homosexual entre Juanito y el Milhombres, aludida incontables veces en chanzas verbales, toques, travestismo (del Milhombres que además es, por oficio, sastre), nunca se consuma del todo en el relato, aunque se expresa sobre el cuerpo de otra manera, no menos física, en las agresiones que los llevan repetidas veces el uno contra otro y que producen algunas memorables escenas novelescas, hasta desembocar en el asesinato final. La tosquedad y aparente ingenuidad del Castizo también rozan, inquietantes, provocativas, el descaro y la desvergüenza, soslayando siempre –con la astucia del que se sabe atrapado– la deliberada afrenta a la moral y las buenas costumbres representadas por el funcionario.

El tipo de humor que en Galicia se llama retranca, camuflado por la torpeza o la inocencia, tiñe el relato y remite a otro humor emparentado, muy familiar para los argentinos: la socarronería de los gauchos.

Si una obra como ésta no era fácilmente legible en España por los años de su aparición, las cosas no marchaban mucho mejor en la cosmopolita Buenos Aires. La novela de Renato Pellegrini, Asfalto (1964), tuvo un “pedido de captura” y su autor debió enfrentar una demanda judicial. El relato “La narración de la historia” (1959) publicado por la revista del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras le costó un juicio al autor, Carlos Correas, y al responsable de la publicación, Jorge Lafforgue, condenados por exhibir material obsceno. La representación plena de la homosexualidad en la literatura fue, en la Argentina, remisa y tardía. Todavía en los años ochenta del pasado siglo, novelas de Oscar Hermes Villordo como La brasa en la mano o La otra mejilla causaron un revuelo considerable.

Ni siquiera estetas como Manuel Mujica Lainez, situados muy lejos de cualquier toma de posición supuestamente “pornográfica”, se libraron de la censura, que impidió, durante la dictadura del general Onganía, la representación de la ópera Bomarzo, basada en la novela homónima. Blanco Amor se sitúa aquí en los antípodas del esteticismo –siempre traspasado por los ecos del Fedro de Platón– que sentó una tradición en la literatura occidental sobre el deseo homoerótico masculino, pasando por el desvío narcisista de Dorian Gray hasta el Von Aschenbach de Muerte en Venecia deslumbrado ante la belleza del efebo. Pero tampoco es, claro, un naturalista en el viejo sentido. No se busca en A esmorga demostrar una tesis sobre los males sociales, ni exhibir seres envilecidos por las lacras de una herencia perniciosa. Más cerca del expresionismo y del existencialismo, construye una tragedia de “bajos fondos” que remite, desde luego, a la pobreza, a la falta de medios materiales y simbólicos, pero también y sobre todo a la pasión incontrolable que une a Juanito el Bocas y al Milhombres, y que arrastra en su fascinante circuito de atracción y repulsión, a un testigo (Cibrán el Castizo) que acaso no se atreve a confesarse sentimientos similares. Si bien sabe que el vértigo de bebida y violencia al que se ha entregado con sus dos amigos lo aparta decididamente de sus propósitos de enmienda y puede alejarlo sin remedio de su mujer y de su hijo, Cibrán no logra desprenderse de ellos, atontado por el frío, la modorra del alcohol y el dolor de sus pies llenos de sabañones, pero también atormentado por un afán de transgredir los límites que no alcanza a saciarse.

Aunque A esmorga no es una novela de tesis, y no tiene, por ello, las obviedades o limitaciones que suelen aquejar al género, no evade en modo alguno la crítica social. Sin explicitarlo en diatribas, muestra el mundo de miseria y carencias de las clases bajas, en contraste con la abundancia de los pazos o casas señoriales. Y exhibe, también, la decadencia y el delirio de los viejos hidalgos, como el señor de Andrada, cuya presunta mujer codicia el Bocas. Como en una parodia de “El hombre de la arena”, aquel célebre cuento de Hoffmann que inspiró a Freud para elaborar su concepto de lo siniestro, no hay tal mujer. El señor de Andrada está obsesionado con una muñeca a la que tiene vestida y alhajada, mirando hacia el jardín desde una ventana de la gran galería. La entrada nocturna de los tres en el pazo desnudará bruscamente la alienación de Andrada, al que encuentran exánime (probablemente después de una ingestión de opio) y el artificio de la muñeca. Más sano que el Nathanael de Hoffmann, el Bocas, furioso, maldice la locura del señor de la casa y pisotea la cabeza de la autómata.

Pero también un mal del espíritu ataca al mismo Castizo, el narrador por quien sabemos o creemos saber la verdad de lo sucedido: él lo llama “pensamiento”, y podemos presumir, por la descripción, que se trata de ataques de epilepsia. Desposeído de toda riqueza material, Cibrán se halla también y sobre todo desposeído de sí mismo, ingobernable, entregado al vacío: un agujero negro que le borra la memoria y cuya aparición no se puede impedir o prevenir. Ricos o menesterosos, plebeyos o hidalgos, todos de algún modo parecen estar condenados en esta tragedia, que acaso no es sólo la de unos individuos más o menos extraviados o perdidos sino la de todo un pueblo con el deseo desviado y loco, enajenado y privado de sí.

Por otro lado, la denuncia constante de la violencia que se ejerce desde el poder es recurrente en los parlamentos del Castizo. Si bien el narrador busca exculparse para no caer preso, no hay en el texto, como se ha señalado, ni idealización favorecedora ni tampoco justificación moral de los personajes. Son lo que son, hacen lo que hacen, y el acto final del Bocas, violador de la loca Socorrito, lo muestra, antes bien, bajo una luz brutal de innecesaria crueldad. Con todo, otra crueldad existe contra la que el Castizo no deja de rebelarse: la del castigo y la tortura del cuartel donde lo encarcelan. Cuando quieren devolverlo a la prisión, acusado ya formalmente de la muerte del Bocas, el Castizo prefiere suicidarse con la navaja, instrumento del crimen, que arrebata de la mesa donde la han colocado. Aunque esto, también, se disuelve en la duda. No se ha tratado de un suicidio, dice el pueblo e incluso uno de los entonces trabajadores del Juzgado (el tío informante del transcriptor), sino de los culatazos propinados a Cibrán por los guardias que lo llevaron.

No es un mérito menor de A esmorga la intensidad de un lenguaje que por momentos parece volverse táctil. El frío y la lluvia que calan hasta los huesos, la intemperie hostil, alternan con el calor de las tabernas donde los personajes se refugian, y con los líquidos que arden, por el alcohol o por el fuego. Los cuerpos sufren, lastimados, carentes, transidos por las más elementales necesidades y deseos.

Epopeya antiheroica cuya meta es la perdición, A esmorga encuentra en cambio como El extranjero de Albert Camus, una verdad: la del que se enfrenta, despojado de todo, a un mundo implacable donde las cosas parecen suceder sin que se pueda, se quiera o se sepa cómo detenerlas, más allá de la libertad.

La Colección Biblioteca de Autores Gallegos de Corregidor, acaba de lanzar La parranda, traducción de A esmorga realizada por el autor. Este proyecto editorial, que cuenta con el auspicio de la Xunta de Galicia, se inició el año pasado con Los gallegos y Buenos Aires, de Antón Pérez Prado, y ahora vuelve a poner en circulación esta obra considerada hoy un clásico de la literatura gallega, y que se publica por primera vez en la Argentina.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux