Libros como amores

Primero fue uno dedicado al Barolo, ahora otro dedicado a su hermano de Montevideo, el Palacio Salvo. Dos historias de amor entre italianos, argentinos y uruguayos.

› Por Sergio Kiernan

Es verano y los tantos argentinos que visiten tierras orientales se pueden encontrar con una manía peculiar de nuestros vecinos. El Uruguay, se sabe, parece una extensión de Argentina si se lo mira zonzamente, pero tiene sus cosas discretas, sus secretos y pulsiones que asoman para el que sepa mirar. Una hermosa, amada, es la costumbre de producir libros de arquitectura patrimonial, de los que juntan archivos de toda una vida y fijan autores, estilos o lugares queridos de siempre. El más reciente agregado a esta ya larga lista es producto de una historia de amor, personal y literaria, que une Montevideo con Buenos Aires a través de dos edificios singulares creados, cuándo no, por un italiano.

En el comienzo de la historia está el inquieto Mario Palanti, pintor y arquitecto que se vino a estos pagos en 1909 para construir el pabellón italiano de la Feria del Centenario y se encontró trabajando con su compatriota, colega y co-delirante Francesco Gianotti, que poco después nos haría la Galería Güemes y El Molino. Palanti se fue quedando y fue desparramando obras grandes, chicas y medianas –cines, centros comunitarios, viviendas, locales– por toda la pampa gringa. Su opera magna es, por supuesto, el Palacio Barolo, un ejemplo rarísimo de arquitectura metafísica, una metáfora de la Divina Comedia concebida con el mismo guión mental que el palacio del Escorial.

Para que semejante edificio viera la luz, para que tuviera un infierno, un purgatorio y un cielo, inscripciones en latín, dragones y cóndores en pleno modernismo naciente, hizo falta que apareciera el tal Barolo, otro italiano en una América que lo había hecho rico. Barolo financió un edificio de cien metros de alto, uno por cada cántico del poema del Dante, con complejas divisiones de plantas que creaban proporciones numéricas cabalísticas, ejes morales y simbologías cristianas. A todo esto, el edificio sostenía estas metáforas medievalistas con revolucionarias estructuras del novedoso hormigón armado, ascensores entre las más veloces de la primera posguerra y sistemas de iluminación de asombro.

Unos setenta años después de esta aventura, se mudan al Barolo dos jóvenes diseñadoras gráficas, Valeria Dulitzky y Julieta Ulanovsky, que forman el estudio ZkySky. Desde el piso quince, vieron renacer el baqueteado edificio, lo fotografiaron, lo aprendieron y lo amaron hasta juntar un archivo que pedía ser un libro. ZkySki usó esa nueva idea del financiamiento colectivo por medio de idea.me, haciendo una venta anticipada de ejemplares para pagar la imprenta, Fue un éxito y así nació en 2013 Divino Barolo, una preciosidad gráfica bilingüe que ya es un clásico.

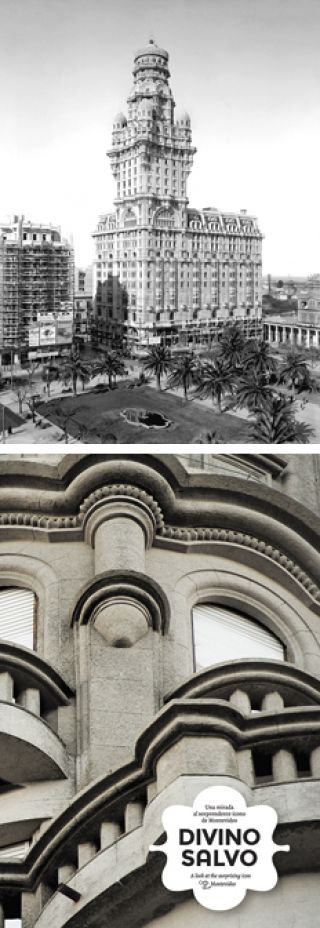

Uno de los efectos del libro fue electrizar a los que aman al hermano del Barolo, el Palacio Salvo, que es un símbolo de Montevideo y todavía una de las mejores cosas que le pasó a esa ciudad. La historia continúa con la pareja de Alejandra Dixon y Aníbal Andrade, argentina y uruguayo, productora cultural, ingeniero especializado en trabajo humanitario, de hábitos binacionales y con casa montevideana en el Salvo. Dixon se enamoró del libro argentino y, tal vez contagiada de tanta metáfora, armó uno gemelo, flotó el tema en idea.me. Así acaba de nacer Divino Salvo, con diseño y producción de ZkySky, fotos de Dixon, Andrade y Santiago Barreiro –fotógrafo favorito de Julio Bocca– y coordinado por la periodista Roxana Salamone, que porta un apellido de fuertes resonancias patrimoniales.

Poner los libros lado a lado permite reconocer, una vez más, la inmensidad de lo que anduvieron haciendo por acá los italianos. Así como Barolo fue un tano industrialista afincado en Argentina que contrató a Palanti, los hermanos Salvo fueron tanos industrialistas afincados en Argentina que hicieron el mismo contrato. Los Salvo, cuenta el libro, tuvieron la tremenda historia del padre emigrante que deja a los hijos y a la mujer en el paese, junta peso por peso durante cinco años, los trae a una Montevideo que despegaba después de la guerra del Paraguay, y yuga como se yugaba en esos tiempos para armar una tienda familiar. Los tres hijos la hacen crecer, después de años de pagar el derecho de piso de vender ropa por la calle, desde un carrito de mano, y eventualmente ven pasar la Primera Guerra Mundial creando una verdadera industria textil, la primera uruguaya.

Eventualmente, compran el terreno simbólico de la avenida 18 de Julio, en la esquina de la plaza, donde funcionaba el Café La Giralda, donde en 1917 se había estrenado “La Cumparsita”. El lugar estaba disponible luego de que Marcelino Allende decidiera no construir una torre de 49 metros de altura y en 1922 los Salvo llamaron a un concurso privado de ideas. No les gustó nada, y terminaron pidiéndole un proyecto a Palanti, que estaba terminando el Barolo. Lo que les diseñó el compatriota es un pariente estilístico de la obra en la Avenida de Mayo, pero con un uso muy diferente en mente y un despliegue de volúmenes muy diferente.

Palanti aprovechó tener un terreno con tres lados exentos, o sea, tres fachadas, y una plaza adelante. El Salvo es muy alto, con 31 plantas del segundo subsuelo al faro, y fue deliberadamente pensado como una marca urbana, un signo de progreso y poder. Desde su inauguración en 1928 hasta que se abrió el Kavanagh en 1936 fue la torre más alta de Sudamérica, y puede ser considerado todavía el más alto en su estilo, si alguien puede ponerle nombre a ese estilo. Como sea, el Salvo fue creado para ser un hotel de maravillas, con confiterías, salón danzante, galería comercial –como el Barolo, de una calle hasta la otra–, servicios ultramodernos, diez pisos de habitaciones y apartamentos. El garbo del asunto es que el hotel en sí, tomando todo el terreno y creando las grandes fachadas, le hace de basamento a una torre que duplica la altura del conjunto, torre formidable con suites, terraza de observación y una cupuleta-faro de varias luminarias.

El sistema ornamental no sigue el guión dantesco del Barolo pero tiene la marca en el orillo de Palanti, que se dio algunos gustos. Como el Salvo tiene una recova sobre la plaza, los ornamentos que encintan el nacimiento de sus arquerías son bien conocidos, un bestiario de bronces creado en el sótano de la obra por el escultor Luigi Lippi siguiendo la idea de los dragones y cóndores porteños, pero yéndose por las agradables ramas de crustáceos, ranas, peces grotescos y otros bichos delectables. Adentro abundan las buenas herrerías, los pavimentos coloridos de baldosas graníticas, y una cantidad preocupante de mármoles, incluyendo uno de vetas rojas y negras que hace parecer una escalinata un río de lava aquietado.

Curiosamente, el Salvo nunca fue hotel y su destino fue una mezcla de oficinas y viviendas, con un largo tiempo de decadencia. La Radio Nacional tuvo ahí sus estudios y una inmensa antena sobre la cúpula, hubo un piringundín de mala fama, ocupas diversos y una población flotante de pensiones, mezclada con una bohemia que apreciaba la belleza del lugar. En la recova se hizo clásico el kiosco de tabacos, pero sólo recientemente alguien tuvo la idea brillante de abrir un café agradable con mesas afuera. Divino Salvo es, en cierta manera, un llamado a rescatar el icono urbano que ciertamente necesita una restauración y una buena limpieza. Hasta se puede soñar con reponer el faro que, teorizan los buenos, formaba un arco místico de luz al unirse con el de su gemelo porteño.

Y los que no viajen a Uruguay y simplemente puedan pasar por una buena librería uruguaya, pueden buscar el libro en La Nube, la librería virtual que tiene algunos ejemplares en esta orilla. Realmente vale la pena.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux