CRÍMENES PERFECTOS

ARTE La enorme y hermosa muestra retrospectiva de Sebastián Gordín en el Mamba recorre toda la obra del artista, desde las tempranas pinturas hasta las tapas de libros intervenidos, pasando por su vasta producción de maquetas y esculturas que incluyen presentaciones de viejos cines, planos de Ciudad Evita o el Luna Park encerrados en cajas de cristal. Pistas y puestas en escena, reconstrucciones del pasado en tres salas llenas de fantasía, detalles y una distante ternura.

› Por Verónica Gómez

Tal vez la gran retrospectiva de Sebastián Gordín en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires sea ante todo un relato criminológico. Quizás el alter ego de Sebastián Gordín sea más la obsesiva y casi autista Sarah Lund (fascinante heroína de la serie danesa Forbrydelsen) que el cándido Tintín. En un despliegue tan maravilloso como infernal de obras que van desde sus primeras pinturas a lo bad painting hasta sus pulcras maquetas de porciones de museos y bibliotecas encerradas en cajas de cristal, es posible percibir la paulatina, pero no por eso menos vertiginosa, desaparición del rastro humano. Si la criminología se ocupa de descifrar pistas en un espacio escénico, reconstruyendo así una acción pretérita, de índole trágica o como mínimo tenebrosa, Sebastián Gordín parece proponernos esa actividad detectivesca que toda obra de arte ofrece como vía de abordaje, pero en su caso la invitación es excluyente: hay que ponerse el traje del Inspector Clouseau, o derrapar en el aparente delirio –que no es más que un ejercicio constante de pensamiento lateral– del Gabriel Gale de Chesterton. Puede que, como el hipersensible Gabriel Gale, salgamos exhaustos. Pues aunque pueda resultar divertido dejarse atrapar por los juguetes, las trampas ópticas y el chiste negro, la verdad es que en las salas se respira una ausencia muy parecida a la muerte.

GORDINES DEL ESPACIO

El libro de oro de Scoop, 1993 Madera, masilla epoxi esmaltada, aluminio y cartón 25 x 35 x 46cm Colección privada, Buenos Aires Foto: Pedro Roth

El libro de oro de Scoop, 1993 Madera, masilla epoxi esmaltada, aluminio y cartón 25 x 35 x 46cm Colección privada, Buenos Aires Foto: Pedro RothSebastián Gordín nació en Buenos Aires en 1969, el año en que el hombre logró pisar la Luna y que la Familia Manson asesinó a Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski. En Canal 9 se trasmitía la serie de terror El hombre que volvió de la muerte, creada y protagonizada por Narciso Ibáñez Menta, que aseguraba una “experiencia médica aterradora”. En la escena televisiva comenzaban a brillar las series de ciencia ficción futurista y espionaje supermarionation de Gerry y Sylvia Anderson. Thunderbirds (Guardianes del espacio para Hispanoamérica), Captain Scarlet, Joe 90 y The Secret Service inauguraban un mundo habitado por marionetas zombies de movimientos mecánicos y rictus inmutable, dotadas de poderes tan estrambóticos como prácticos, cuya puesta en marcha dependía del simple accionar de una palanquita o un botón de aspecto básico.

El Italpark prometía estadías mágicas en la ciudad de la alegría; un ticket de diseño escueto era el pase a la Calesita Interplanetaria, la Calesita Lunar y la Calesita Cósmica y, por si fuera poco, abría las puertas de la Era Espacial. Posta obligada era la visita a la Gruta de los Fantasmas, más conocida como el Tren Fantasma.

Mientras el combinado hacía furor en los hogares –en un mismo mueble de líneas austeras que exudaban solidez y pragmatismo se reunían el tocadiscos, la radio y la vajilla, y hasta se podía decorar el asunto con un lindo florero y carpetilla– las maquetas Revell conquistaban a grandes y niños. Locomotoras, aviones, edificios..., un mundo autosuficiente, en formato kit y con instrucciones para su armado.

Fue así como el niño Sebastián Gordín, fan declarado del universo Revell, empezó a despuntar el vicio de construir mundos a escala. En ese entonces, las reglas venían del exterior, dentro de una caja. Luego crearía sus propias reglas y convertiría la pericia técnica aprendida en el paso a paso en una plataforma de lanzamiento para una fantasía desmesurada y precisa, tan entrañable como cáustica.

¿Cómo se construye un mundo? ¿Cómo se manda a construir? ¿Qué le sucede a la ilusión –esa musa impalpable– cuando se materializa? ¿Es siempre la decepción el precio que tenemos que pagar por tocar aquello que anhelamos? La obra de Gordín, eximio artesano de episodios en pequeña escala, coquetea con estos interrogantes y nos hipnotiza en el constante juego entre la materialidad del objeto y la imagen inasible.

La generosa retrospectiva en Mamba se organiza en tres áreas, con un hilo conductor más o menos cronológico. En la primera sala, planta baja, se reúne la obra pictórica –brevísimo período en la trayectoria del artista–, los kits de juegos y cajitas, algunos dibujos, historietas en colaboración con Roberto Jacoby, un exhaustivo racconto de maquetas (grandes y chiquitas) de los años ’90, esculturas (las escalofriantes Carroll Borland y El muerto; la mordaz Cuesta abajo, entre otras) y los gordinoscopios (enormes cajas montadas sobre caballetes donde se abre una breve mirilla que permite espiar arquitecturas flotantes y desiertas).

Si bien la pintura no fue el medio preferido por Gordín, su inclusión en la retrospectiva es un acierto indispensable que nos permite vislumbrar el germen de lo que vendrá. En Sin pan y sin salame, un óleo de 1989, tres obreros de índole alienígena miran la tele durante su descanso en el trabajo nocturno. La pantalla muestra un obrero de la construcción haciendo equilibrio sobre un tablón sostenido por una cuerda. Es una imagen tensa, solitaria, que coloca a los obreros como espectadores de sí mismos, al tiempo que los distancia, los enrarece. No miran con empatía al colega, sino con una extrañeza apática. En el fondo, las ventanitas encendidas de los edificios anuncian la existencia de otras vidas, tan encapotadas como las de los trabajadores y el equilibrista. En cierta forma, todos son habitantes de cajas.

En otro óleo sin título del mismo año, la escena se torna pesadillesca. Tres hombres huyen de un fogonazo proveniente de un objeto no identificado. Es un ambiente fabril y oscuro, donde los acentos de luces demasiado amarillas son arrancadas de las superficies con violencia. Los hombrecitos, en su estatismo algo deforme, parecen muñequitos de maqueta.

NUBES DE ALGODON

Siete cines, 1995 Cartón, celuloide y materiales para ferromodelismo Colección del artista, Buenos Aires 15 x 20 x 20 cm aproximadamente cada uno.

Siete cines, 1995 Cartón, celuloide y materiales para ferromodelismo Colección del artista, Buenos Aires 15 x 20 x 20 cm aproximadamente cada uno.Mirando cerca, descubrimos pelos atrapados en el óleo de los cuadros. ¿Un pincel berreta? ¿Un animal rondando en el taller? No importa. Lo que sabemos es que el ambiente y la acción dejaron su impronta en la obra y que ese sello manual, que nos habla de la fragilidad de los materiales, de una falla que el tiempo se ocupa de macerar, reaparece en varias de las obras de la primera sala para sucumbir, en la última etapa, ubicada en la sala del subsuelo, a un perfeccionismo extremo que disimula toda huella artesanal.

Pero para eso falta. Estamos ahora en los ’90, frente a las vitrinas abarrotadas con las cajitas de madera donde Gordín encierra historias –enhebrando objetos, texto y pintura– que condensan una ternura pavorosa. Las pesadillas de Cas, La cueva del Goulash, Jamón de hormiga (juego para dos contrincantes, donde las hormigas deben salir del hormiguero y conseguir comida para pasar el invierno), toman prestados los recursos de la historieta, del cine clase B y las revistas de crimen y misterio para crear un clima catastrófico donde la resolución del suspenso es tarea del cerebro del espectador, que atará cabos y rellenará con sus propios recuerdos e intuiciones los trechos de la historia que Gordín sustrae.

Si las cajitas se presentan como un kit narrativo, con varias caras (¿o páginas?) en las maquetas la visión de los fragmentos narrativos es panorámica y se centra en una voluntad arquitectónica que organiza jerárquicamente la escena. General Electric, Un extraño efecto en el cielo y Ciudad Evita, todas de 1993, se corren del barroquismo algo bizarro para dar paso a un clima desolado, más triste que absurdo, donde ya no es la figura humana el personaje, sino los elementos aislados del paisaje. También aquí, como en los cuadros –auscultando los arbolitos aplastados, las maderas que no encajan a la perfección, el pegamento visible, las capas de pintura, los cartones arqueados, el papelito despegado que amarilleó, las nubes hechas con algodón– descubrimos el rastro humano. Y algo de esa imperfección, que no es más que un efecto de la manualidad, nos reconforta. Quien construyó todo esto, después de todo, es humano. Y melancólico. Recordamos entonces aquellas maquetas didácticas arrumbadas en algún rincón de la escuela, sacadas a relucir cada muerte de obispo e imposibles de desempolvar del todo. Pensamos en los dioramas de museos, donde el pasado se cristaliza parco, y otro pasado le cae encima envejeciendo no ya la historia sino el material utilizado para contar la historia. Pero cuando estamos a punto de quedar pegados como mocos al canto de sirena vintage, Gordín da un giro maestro y esquiva la nostalgia ñoña. Y lo hace a partir del oficio y una selección de materiales que parece volverse más estricta y altiva. La escena se depura. El crimen se organiza. Después de todo, los vestigios de un crimen son aquellas pistas que hacen que un escenario continúe latente, respire e interpele.

ESPERANDO A GODOT

Vavonia, 1999 Madera, vidrio, bronce y masilla epoxi esmaltada 38x63x51 cm Colección Ignacio Liprandi, Buenos Aires.

Vavonia, 1999 Madera, vidrio, bronce y masilla epoxi esmaltada 38x63x51 cm Colección Ignacio Liprandi, Buenos Aires.Arboles de metal, sin hojas, parados sobre formas geométricas símil mármol. Son bosques encerrados en cajas de cristal. Una cortina constante de lluvia pareja atraviesa la escena congelada. Es lo único que se mueve. En uno de ellos, pegando la oreja, se puede escuchar el ruido del agua volcándose en un recipiente metálico. La lógica nos dice que no es posible, que no hay agua, que es un truco. Pero el ruido es tan nítido que nos permitimos dudar. Tratamos de desentrañar el mecanismo cuyo efecto le hace pisar el palito a la razón. Estamos todavía en el primer tramo de la muestra, pero algo ha cambiado. El misterio de estos bosques lluviosos está tanto en el mecanismo como en la escena. Nos sumergimos en el subsuelo del museo, con la corazonada de que la cosa se pone más limpia pero también más escabrosa.

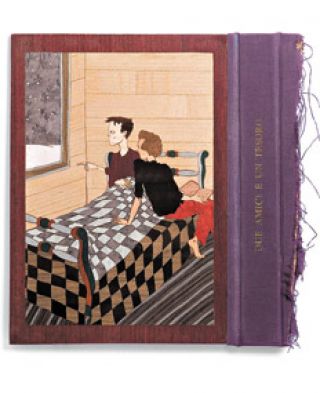

Una sala pintada de rojo lacre y recorrida por vitrinas nos ofrece un banquete de delicias dibujísticas plasmadas en marquetería. Son las tapas de libros intervenidas, reinventadas por Gordín. Preciosas, de línea grácil y composición temblorosa, la serie de marqueterías es algo así como el corazón de la muestra, no porque tenga más relevancia que las obras de las grandes salas, sino porque pone en evidencia el punto de partida de la obra de Gordín: los libros. Libros sobre la historia de los museos, libros sobre cine, sobre arte, sobre teatro, sobre arquitectura..., ésas son las imágenes que hipnotizaron al artista, su caja de herramientas primordial. Se huele el parentesco con El ilusionista, de Jacques Tati. Reverberan en las marqueterías las ilustraciones de libros infantiles, los folletines de los años ’30, la cartelería art nouveau. Gordín es capaz de nutrirse de múltiples fuentes, impregnarse de ellas, observarlas devotamente, y no perder por eso un ápice de originalidad. Y no necesita recurrir a la ironía para distanciarse. Si aparece la ironía en su obra no va dirigida a las citas o referentes, sino que es condimento de la narración.

Abandonando el corazón lacre, atravesamos un cortinado hacia un gran espacio en penumbras. La última sala (o la primera, si empezamos al revés como recomienda el artista) es una suerte de cementerio de situaciones encapsuladas, calculadas milimétricamente en cada detalle, cuya luz propia atrae con fuerza al espectador, al tiempo que solicita cautela en el acercamiento. Aquí, la puesta en escena que fabrica Gordín va desde la alusión a espacios convencionales, como bibliotecas y salas de museo, hasta la lucubración de espacios más difíciles de clasificar.

Con técnica impecable, fría, cada detalle está depurado al extremo en su afán de señalar un misterio. Son espacios antiguos pero no pertenecen a un pasado con fecha determinada. Sustraídos del devenir, lejos de la familiaridad de las primeras maquetas, como el Luna Park y Gran Rex, si estos espacios sugieren algún tipo de presencia (pretérita, pues el sujeto no aparece), cuesta pensar en una presencia humana. Es como si las maquetas de Gordín hubieran pasado por el quirófano de un cirujano plástico macabro.

En Mis estudios alguien se dedicó obsesivamente, en un trabajo digno de un preso, a encadenar cientos de libros en los anaqueles de una biblioteca. Pero no ha dejado rastro. El descuido en la posición de la caja que contiene las cadenas está demasiado calculado como para pensar en la cotidianidad laboral de un hombre de carne y hueso. No parece posible que el hombre vuelva a continuar con su tarea. El banquito no muestra un solo indicio de que alguien se haya sentado allí alguna vez. No hay polvo, no hay manchas, no hay materiales gastados. Todo es nuevo, impoluto. Y si hay vejez o desgaste –como en los libros sobrevivientes a la inundación en Aguas de noviembre– es deliberadamente provocado. Sólo un fantasma sería capaz de semejante pulcritud en la acción.

O un delincuente tan profesional que se ha ocupado de borrar cada una de sus huellas en el diseño de una mise en scène que oculta más de lo que cuenta. Que parezca un accidente, se propone mientras limpia y calcula el alcance preciso de la catástrofe. Por lo visto, es tan original que no tiene pensado volver a la escena del crimen.

Un extraño efecto en el cielo, de Sebastián Gordín,

se puede visitar hasta el 20 de abril en Museo de Arte

Moderno de Buenos Aires, Av. San Juan 350, CABA.

Luna Park, 1997 Madera, masilla epoxi, mirilla, plásticos, luces, papel aluminio 34 x 48 x 100 cm Colección del artista, Buenos Aires

Luna Park, 1997 Madera, masilla epoxi, mirilla, plásticos, luces, papel aluminio 34 x 48 x 100 cm Colección del artista, Buenos AiresFotos: Pablo Mehanna

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux