Historia de amor en Mar del Plata

› Por Diego Fischerman

El cuento por su autor

La primera idea fue de mi padre. Lector de policiales y celoso guardián de las ya desvencijadas primeras ediciones de El Séptimo Círculo, la trama que había imaginado tenía el sesgo del ingenio británico. Si él hubiera llegado a escribirla se habría parecido más, tal vez, a algo de Stanley Ellin o Roald Dahl. En mi versión, y en su recuerdo, uno de los personajes se le parece un poco y, aquí y allá, se homenajea a nuestras míticas vacaciones familiares, a sus pequeños ritos y a una época en que todos –también nuestros padres– éramos muy jóvenes. La historia, tanto en la parte creada por él como en los detalles agregados por mí, es, hasta donde sé, ficticia.

A Joaquín, in memoriam

Hicieron el pacto cuando cumplieron cuarenta años de casados. Lo hicieron, como solía suceder en ese entonces, entre risas y bromeando acerca de los detalles. También hicieron chistes acerca de las resistencias que podría haber, llegado el momento, y de la manera de sortearlas. Cuando uno de los dos percibiera en el otro cualquier síntoma de deterioro o demencia, en el momento en que supiera, sin lugar a dudas, que se trataba de una enfermedad cruel y terminal, debería matarlo. Por sorpresa, decidieron.

–Los enfermos se ponen mañeros y paranoicos, así que el otro tendrá que ser muy astuto –dijo uno de los dos.

Sabían que era posible que cualquiera de ellos que enfermara, con la poca lucidez que pudiera tener en ese momento, en el caso de detectar la intención del otro, podría llegar a desdecirse de lo que había decidido en uso pleno de sus facultades. El otro debería –ésa era la naturaleza del pacto– resolver esa dificultad.

Habían ido por primera vez a Mar del Plata de luna de miel. Viajaron en un avión DC4, como los que hasta hacía diez años se habían utilizado como transporte en la Segunda Guerra Mundial. Siempre contaron, en reuniones familiares, lo tortuoso y, al mismo tiempo, lo divertido de ese periplo que acabó en un hotel espantoso en la zona de La Perla. Salvo por alguna prueba fugaz en otras playas fueron, sin embargo, fieles a esa ciudad donde acabaron viviendo. Alguna vez habían ido a Necochea, convencidos por un matrimonio amigo, alguna otra a San Clemente y, más recientemente, a Punta del Este, como concesión a los cambios de costumbres y a cierto modesto bienestar conseguido en sus últimos años de actividad laboral. Pero siempre volvieron a Mar del Plata o, más precisamente, a Punta Mogotes. La casita que habitaban, alquilada por todo el año al mismo precio que lo que valía en la temporada de verano, era la misma que habían arrendado en uno de sus primeros viajes, con sus hijos aún pequeños, situada en la que había sido la Calle 34 –ahora se llamaba Aráoz– a dos cuadras de la costa y en la única zona que, incluso en invierno, conservaba un mínimo movimiento comercial. Dos habitaciones, un salón conectado a una cocina chica y contiguo a un patio rectangular, muchas camas –rastro de su destino original como alojamiento de familias numerosas–, dos pequeños cuadros con paisajes marinos que mostraban al faro entre las olas y que, a pesar de su fealdad, habían querido conservar y, a la entrada, las fucsias, que ellos llamaban aljabas, donde dos colibríes acudían a libar por las tardes. Sabían que era imposible que se tratara de los mismos pájaros que vieran por primera vez treinta años atrás y se preguntaban si se trataría de mero azar –siempre dos pero siempre distintos, tentados por la dulzura de las flores– o, en cambio, de alguna manera en que pudieran haberse transmitidos conocimientos de unos a otros y, muy probablemente, de padres a hijos.

Los viajes a Mar del Plata se habían jalonado de pequeños rituales: el filete de pejerrey en el restaurante del Automóvil Club de Chascomús, las alpargatas con suela de goma compradas, apenas al llegar, en un local que finalmente desapareció, la paella en Los Vascos precedida por la “ensaladilla de camarones, natural, sin salsa golf” que él pedía, invariablemente, agitando sus dedos perpendiculares y a una cierta distancia de la mesa, como si echara unas especias en el plato imaginario, el café en el Doria, los nombres que ponían en secreto a quienes, en la playa, ocupaban las carpas vecinas, y las profesiones y vicios que les imaginaban. Algunas de esas costumbres, después, al vivir allí, debieron acomodarse a una nueva clase de cotidianidad. El invierno en la ciudad, por su parte, había incorporado otros descubrimientos: una panadería recóndita con las mejores medialunas que habían probado jamás, la pizzería en la calle Juan B. Justo, al fondo, las caminatas, abrigados y con gorros de lana, a lo largo de la playa desierta. Iban de la mano, y, si se los veía de lejos, no parecían distintos de cuando él la esperaba a ella en el Parque Rivadavia, al lado del Normal Nº 4, donde cursaba quinto año. Siempre se habían divertido juntos y tal vez fuera esa característica, un poco infantil –o, más bien adolescente– de su relación, la que les hiciera imposible imaginarse a su lado a una persona enferma. Habían decidido preservarse así. Con más de setenta años se sentían jóvenes y no se permitirían ser arrebatados por la vejez.

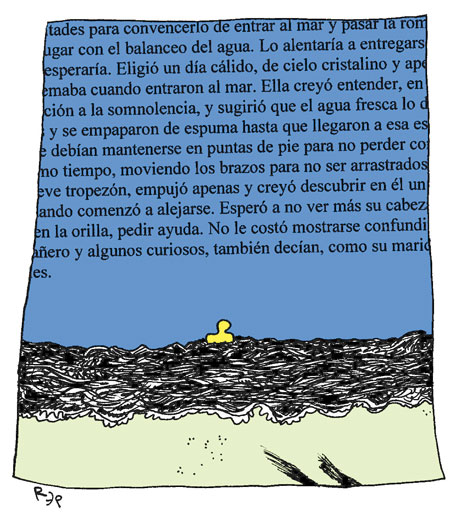

Ella no dudó. Aun sabiendo que, de haberse dado la situación contraria, él hubiera vacilado, cuando empezó a oírlo desvariar, cuando sus frases, antes claras, brillantes e ingeniosas, se convirtieron en oscuras e inconexas, supo que había llegado el momento. Disimuló, por supuesto, y elaboró un complicado sistema de respuestas genéricas que le permitían mantener una apariencia de normalidad frente a los desatinos que, por otra parte, iban en aumento. No escuchaba ya vestigios de orden alguno en lo que él decía pero ella lo trataba como siempre y contestaba con la mayor de las naturalidades, mientras esperaba que llegara el verano. Lo mataría en el mar y de manera pacífica. Sería una muerte que él, de poder hacerlo, agradecería. Sabía que no le costaría disolver en el café con leche del desayuno algunos de los Alplax que él tomaba de noche y que no tendría dificultades para convencerlo de entrar al mar y pasar la rompiente, allí donde se podía jugar con el balanceo del agua. Lo alentaría a entregarse a esa placidez, simplemente. Y esperaría. Eligió un día cálido, de cielo cristalino y apenas ventoso. La arena aún no quemaba cuando entraron al mar. Ella creyó entender, en el medio del delirio, una mención a la somnolencia, y sugirió que el agua fresca lo despejaría. Saltaron las olas y se empaparon de espuma hasta que llegaron a esa especie de aparente llanura en la que debían mantenerse en puntas de pie para no perder contacto con el fondo y, al mismo tiempo, moviendo los brazos para no ser arrastrados por la corriente. Ella fingió un leve tropezón, empujó apenas y creyó descubrir en él un leve gesto de azoramiento cuando comenzó a alejarse. Esperó a no ver más su cabeza antes de salir del agua y, ya en la orilla, pedir ayuda. No le costó mostrarse confundida. Los que la rodeaban, el bañero y algunos curiosos, también decían, como su marido, cosas incomprensibles.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux