Imprimir|Regresar a la nota

Imprimir|Regresar a la nota

Regularmente, en la Roma antigua se declaraba que habĂa muerto el Ăºltimo romano. Pero no se trataba de una claudicaciĂ³n de la retĂ³rica del obituario, sino de una identificaciĂ³n a la que difĂcilmente los cronistas podĂan sustraerse cuando sentĂan que con la muerte de algĂºn hombre el ideal de Roma iba muriendo.

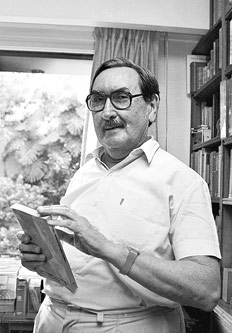

Hay figuras indiscutibles. Extrañamente, las hay. Figuras que son como un acuerdo de la naturaleza. CĂrculos de Viena encarnados en una sola persona. Personas animadas por la alegrĂa de saber. El secreto regocijo de Gregorio Klimovsky, que muriĂ³ el domingo pasado, a los ochenta y seis años, tiene que haber sido Ă©se: estar animado por la secreta felicidad del conocimiento, esencialmente inagotable. Haberse solazado toda la vida en la constataciĂ³n de que siempre queda casi todo por saber. Una infinitud gnoseolĂ³gica favorable al hombre. Su ejercicio en el conocimiento fue la morosa evoluciĂ³n de su interĂ©s circunstancial por ese infinito afable: las matemĂ¡ticas, la lĂ³gica, la epistemologĂa, la psicologĂa. Su biografĂa fue la proyecciĂ³n de lo contingente en lo universal del conocimiento.

MuriĂ³ el Ăºltimo representante de un ideal argentino, del ansia de la construcciĂ³n de ciudadanĂa a travĂ©s del conocimiento. Una tradiciĂ³n de inmigrantes que floreciĂ³ en los profesorados de nivel medio. Esa tradiciĂ³n militĂ³ en la idea de que el conocimiento hace mejores hombres, que siempre es mejor saber que no saber, y que esas convicciones construyen ciudadanĂa.

Pero Klimovsky no fue un cientificista. No tuvo prejuicios jerĂ¡rquicos sobre el conocimiento. Y si los tuvo, los superĂ³ leyendo. CreĂa, sĂ, que algunas disciplinas podĂan estar mejor fundamentadas que otras, y que el trabajo del epistemĂ³logo era colaborar en la fundamentaciĂ³n de todas.

Hay una morosidad necesaria para que el pensamiento ocurra. Tendemos a creer que esa morosidad es una condiciĂ³n a priori. Que primero debemos alcanzarla, y que el pensamiento vendrĂ¡ despuĂ©s. Que primero debemos sustraernos a la agitaciĂ³n de las contingencias, y que reciĂ©n despuĂ©s seremos capaces de pensar. Klimovsky es el contraejemplo de esa creencia. OrdenĂ³ la realidad exterior leyendo, estudiando. Como si a la inclemencia del azar siempre se pudiera oponer la calma del entendimiento. Algo del filĂ³sofo inconmovible de la doctrina del estoicismo, del sabio que logra sustraerse al azar, algo del ciudadano cuyo ejemplo moral irĂ¡ imponiĂ©ndose desde abajo. Una convicciĂ³n tranquila que –uno estĂ¡ seguro– acabarĂ¡ ordenando la realidad. Como si se dijera, vamos a solucionar todos los problemas mientras estudiamos.

A instancias de Rey Pastor estudiĂ³ matemĂ¡ticas, pero razones polĂticas y laborales le impidieron terminar la licenciatura. Desde entonces, procediĂ³ como un autodidacta que obedecĂa a varias vocaciones. AcatĂ³ primero su vocaciĂ³n filosĂ³fica. Quiso saber cĂ³mo estaba fundamentada la matemĂ¡tica, y se aplicĂ³ por su cuenta y riesgo al estudio de la lĂ³gica. Todo era fundacional por entonces. DecĂa que la habĂa estudiado de modo casi histĂ³rico. Que habĂa leĂdo primero a Peano y de a poco, con morosidad, se habĂa ido acercando al presente, hasta Bertrand Russell.

ViviĂ³ la Ă©poca dorada de la universidad pĂºblica, que tuvo su final abrupto en la noche trĂ¡gica de los bastones largos. Siempre hay un general a contramano. Con el golpe de OnganĂa, naturalmente, pensĂ³ en partir. Pero ahĂ ocurriĂ³ algo curioso. DecĂa que en su vida las distintas vocaciones disfrutaban una con respecto a la otra, y que los psicoanalistas tenĂan mucho interĂ©s en oĂr sus opiniones epistemolĂ³gicas mĂ¡s generales. Tanto interĂ©s que se formaron varios grupos de estudio, que Ă©l dirigiĂ³. QuedĂ³ instituida la cĂ©lebre universidad de las catacumbas. Y entonces decidiĂ³ quedarse. DictĂ³ cursos paralelos a los de la universidad. Cursos libres que eran un boicot solapado a la intervenciĂ³n de la universidad pĂºblica. Klimovsky, resistente del conocimiento, creaba sus circunstancias.

Siempre emergiĂ³ contento de su biblioteca proverbial para encontrarse con los demĂ¡s, para enseñar. Como si creyera que la razĂ³n es esencialmente dialĂ³gica. Que lo mĂ¡s interesante sucede en las aulas.

DespuĂ©s de OnganĂa, la universidad viviĂ³ el interregno de los montoneros, que segĂºn Klimovsky eran presocrĂ¡ticos, porque creĂan que la teorĂa debĂa ser recreada por el estudiante resolviendo problemas; que de algĂºn modo los alumnos debĂan recorrer el proceso que ocurriĂ³ en la mente de Newton cuando inventĂ³ el cĂ¡lculo infinitesimal. Todo alumno, un Pierre MĂ©nard. DespuĂ©s vino el fascismo mĂ¡s duro.

Fue el hombre que siempre se quedĂ³. Lo echaron nueve veces de la universidad pĂºblica. Cuando lo echaban, volvĂa a las catacumbas, a la universidad secreta, a la conspiraciĂ³n epistemolĂ³gica de los grupos de estudio, a las clases particulares. Los nueve cĂrculos del infierno fueron en su caso un camino ascendente de redenciĂ³n. DecĂa que al principio le dolĂa, porque frustraba su vocaciĂ³n docente, pero que al final le causaba gracia. La universidad de las catacumbas no dejĂ³ de existir nunca. DecĂa que habĂa que buscar la causa de esa persistencia en algĂºn atractivo particular que seguramente tenĂa como profesor en esas circunstancias.

CreĂa que la ciencia actual era un caos de teorĂas y de modelos. Que, en general, el posmodernismo estaba en la situaciĂ³n de un rebrote de irracionalismo. Era agnĂ³stico. Es decir, creĂa que el conocimiento humano era incapaz de resolver ninguna de las cuestiones que se plantean los teĂ³logos. Era realista. Es decir, creĂa que habĂa una realidad independiente del hecho de que existamos y la conozcamos. La realidad que la ciencia trata de aprehender. Pero reconocĂa que habĂa un problema previo al ontolĂ³gico y al epistemolĂ³gico, que Ă©l, decĂa, no iba a solucionar de la noche a la mañana, el problema que se habĂa planteado Heidegger: ‘¿por quĂ© existe algo en lugar de no haber nada?’. A veces creĂa, con Leibniz, que la existencia de algo, antes que nada, era una consecuencia de la lĂ³gica que de alguna manera estaba ontolĂ³gicamente incrustada en el universo. Eso era lo mĂ¡s cerca que llegaba de la idea de Dios.

Hacia el final de su vida se ocupĂ³ del problema general de los modelos. QuĂ© tipo de modelos existen, quĂ© tipo de uso epistemolĂ³gico se les puede dar. En algĂºn momento de su vida, su hĂ©roe fue Bertrand Russell. DecĂa que por entonces estaba enloquecido con la filosofĂa cientĂfica. Se interesĂ³ tambiĂ©n por lo que llamaba el problema universitario: la organizaciĂ³n de la universidad, de los programas y las carreras. Fue consejero superior y decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pero lo echaron porque se opuso al Ciclo BĂ¡sico ComĂºn. GanĂ³ todos los premios. Es famosa su participaciĂ³n en la Conadep. De los libros que publicĂ³, preferĂa Las desventuras del conocimiento matemĂ¡tico, que escribiĂ³ junto a Guillermo Boido. DictĂ³ cursos de lĂ³gica, de filosofĂa de la ciencia y fundamentos de las matemĂ¡ticas, de historia de la ciencia, de periodismo, de casi todo.

En un mail que circulĂ³ el lunes por todas las facultades de la universidad pĂºblica, Cecilia Hidalgo, una de sus discĂpulas, recordaba como una fiesta los cursos de catacumba de los sĂ¡bados por la mañana; esas tres horas de pensamiento libre. TambiĂ©n, que habĂa algo trascendente en su palabra que hacĂa irrefrenable la voluntad de conservarla. Su palabra se grabĂ³ y se desgrabĂ³ incansablemente. Pero tambiĂ©n se fotocopiĂ³. El mismo decĂa que la CĂ¡mara del Libro habĂa hecho una investigaciĂ³n para conocer cuĂ¡les eran los autores mĂ¡s fotocopiados en el paĂs, y que el resultado habĂa sido Klimovsky y Freud. Era incansable, de una gran fortaleza fĂsica. La necesaria para dictar infinitas horas de clase, y clases de horas infinitas. La leyenda –aunque quizĂ¡ sea la realidad misma– habla de clases de ocho horas ininterrumpidas. DecĂa que su vocaciĂ³n docente era un peligro para los alumnos.

El domingo muriĂ³ el Ăºltimo romano. O el Ăºltimo argentino.

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.