Imprimir|Regresar a la nota

Imprimir|Regresar a la nota

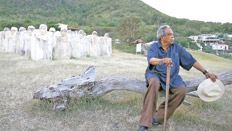

Ahora, que hace un mes que murió Edouard Glissant (el 3 de febrero de 2011, en ParÃs), el notable intelectual y poeta de La Martinica, este libro compilado por Graciela Salto es el fiel testimonio de que la academia universitaria argentina atraviesa un momento muy comprometido con las apuestas teóricas y crÃticas más sólidas de Latinoamérica. En referencia a Glissant, debiéramos corregirnos y hablar del Caribe francófono, pero este volumen trabaja una de las problemáticas más cruciales de la historia cultural de Latinoamérica y el Caribe: lo que se conoce como el fenómeno de la âreligaciónâ que, en el campo de la crÃtica argentina, ha sido pioneramente estudiado por Susana Zanetti; una noción bastante compleja con la que se intenta reconstruir las relaciones, las redes, los contactos que mapean la frondosa cartografÃa de los intelectuales provenientes de diversas regiones y que, sin embargo, han podido religar, esto es, poner en relación sus correspondientes proyectos culturales con la intención del intercambio recÃproco aun a expensas del disenso y la diferencia.

Este volumen, inteligentemente pensado por su compiladora y autora, además, de uno de los ensayos más deslumbrantes, lleva por tÃtulo el mismo que eligió en su momento la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) para el Informe que decide el fallo histórico, por medio del cual se estipula como imprescriptibles todas las desapariciones de ese paÃs centroamericano: Memorias del silencio. Este gesto se vuelve fundamental para un libro de crÃtica que tiene como objeto analizar las literaturas caribeñas y centroamericanas en relación con el silencio, lo que significa ponerla en relación con la serie inexorable de desapariciones y aniquilamientos.

Memorias del silencio. Literaturas en el Caribe y en Centroamérica Edición, compilación y prólogo de Graciela Salto Corregidor

Memorias del silencio. Literaturas en el Caribe y en Centroamérica Edición, compilación y prólogo de Graciela Salto CorregidorEl abordaje de los doce ensayos del volumen se centra, aunque a partir de diversas razones, en los múltiples silenciamientos de la sostenida violencia secular que asoló al continente y al Caribe desde 1492. Pero el objetivo, no obstante, no es leer únicamente los rastros de esos procesos de arrasamiento y destrucción efectuados sobre el cuerpo social y cultural sino, sobre todo, concebir el silencio como la contrapartida dialógica del lenguaje. Se trata del pasaje de la oralidad a la escritura, de la voz a la letra, del mundo de las sonoridades al de la grafÃa y la tipografÃa, un pasaje que Glissant denominó oraliture y que concierne al núcleo duro del proceso de apropiación de las culturas-otras, sin las cuales no sólo no habrÃa religación posible sino ni siquiera el ligamen primordial entre dos comunidades diferentes para fundarse como cultura, una problemática central de nuestra historia que el cubano Fernando Ortiz comenzó a pensar a través de una visión crÃtica sobre ciertos conceptos antropológicos bastante asépticos como âculturas de contactoâ, a los que sustituyó por el de transculturación. De allà el homenaje de este libro al pensamiento de Glissant, uno de los más radicales del siglo XX por ser el artÃfice (parafraseando un ensayo suyo intraducible al castellano si no es a través de una perÃfrasis) de un pensamiento-archipiélago (pensée archipélique), esto es, un modo de incorporar el accidente geográfico hasta convertirlo en una geopolÃtica del pensar, porque al fin y al cabo, las polÃticas de la lengua son lo que subyace en el fondo de lo que Kamau Brathwaite denominó la unidad submarina del Caribe como un reaseguro histórico y cultural. El diálogo entre el martiniquense Glissant y el poeta barbadense Brathwaite, traducido e incorporado al libro, es una de las joyas crÃticas del pensamiento caribeño de las últimas décadas.

El libro parece decir que el silencio es una esfera material que, por un lado, subyace a todos los cataclismos pero, por otro, deja constancia de que, aparte de subyacer, sobrevive y sobrevive para emerger, como lo podemos constatar en todo el volumen, pero sobre todo en la recuperación de Jamaica Kincaid que hace Alejandra Olivares, la refinada lectura de las narrativas venezolanas de la violencia del siglo XX de Mónica Marinone y el valioso ensayo sobre el a sà mismo llamado âhondura-salvadoreñoâ Castellanos Moya de Pilar Vila.

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.