Alan había empezado a actuar extraño hacía unas pocas semanas. Cambios leves, sutiles. Por eso tardé en darme cuenta. Un mediodía llegó de la escuela con una paloma. “Tiene un ala lastimada”, dijo y aunque él no sabía nada de aves, la acomodó en una caja, con hojas de diario, le dio agua en una lata vacía de picadillo y compró en el forraje unas semillas que olían raro. Limpió a la paloma con algodón húmedo. Estaba tapada en barro y sangre seca. Mamá, papá y yo estábamos convencidos de que no iba a pasar la noche, pero milagrosamente la paloma sobrevivió y se recuperó.

La paloma andaba por la casa con pequeños movimientos eléctricos. Era blanca, con unas pocas alas negras en las puntas. Cuando menos lo esperábamos, largaba una cagada y ensuciaba todo, piso, mesa, sillas, ropa. Nos lo pasábamos limpiando. Alan tuvo que encerrarla en su pieza hasta que consiguiera una jaula.

El abuelo se ofreció a construirle un jaulón con los restos de un viejo ropero que había tirado hacía poco en el patio. Durante varias tardes serrucharon, martillaron y pintaron. Aquellas tardes, yo me quedaba con la abuela comiendo frutas y mirando novelas mientras escuchábamos el sonido rítmico del serrucho y el martillo. También escuchábamos las risas de Alan y el abuelo.

Cuando terminaron de armar el jaulón, lo trasladaron hasta el patio de nuestra casa, acomodaron a la paloma adentro y, poco a poco, ella fue armando su nido. Iba y venía, juntando pastos y ramitas.

Durante el día las puertas del jaulón permanecían abiertas; por la noche, Alan le ponía traba y un candado, como si se tratara del cofre de un tesoro. La llamó “Punta de flecha”. A ella, le siguieron pronto otras con nombres elaborados.

Yo no lograba diferenciar a las grises, me resultaban todas iguales. Recuerdo a “Buchona”: blanca, con manchas de color chocolate en el lomo; a “India”, que tenía una mezcla de colores; y a “Tía”, que era muy fea, pobrecita, siempre la atacaban y venía con las plumas maltrechas.

Las palomas llegaban de a poco, como si respondieran a un llamado silencioso. Alan abría el jaulón y “Punta de flecha” salía disparada al cielo, daba vueltas en círculos pequeños, sobre el techo de nuestra casa, haciendo sonidos guturales, luego los círculos comenzaban a ampliarse y finalmente, tras unos minutos, se alejaba trayendo a su regreso una paloma nueva. Con Alan nos quedábamos sentados, mirando hacia arriba.

-¿A dónde va? -le pregunté.

-Lejos -respondió.

Una noche escuché que Alan se levantaba de la cama. Creí que iba al baño, pero lo oí abrir la puerta que daba al patio. Lo seguí. Pensé que quizá fuera sonámbulo. Lo vi abrir el jaulón y meterse adentro. Fui tras él.

Estaba sentado en un rincón, con la mirada perdida. Punta de flecha sobre su hombro hacía ese ruido desagradable con el buche, como si tuviera madera en la garganta. Las demás palomas que, para mi sorpresa, eran unas cuantas, diez o más, estaban acomodadas en semicírculo, alrededor de mi hermano, silenciosas. En algunos nidos brillaban los huevitos blancos. En otros, los pichones dormían. Eran realmente feos. Sin alas, con los canutos duros como astillas. A las dos semanas daban un estirón y parecían pollos adolescentes, feos también. No eran como los pollitos de las gallinas, amarillos y esponjosos, suaves.

Los ojos de las palomas se clavaron en mí, de manera amenazante. Retrocedí. El olor de ese lugar era irrespirable. Punta de flecha abrió el pico y mi hermano habló con una voz que no era la suya, una voz cavernosa: “Ce-rrá”, dijo.

Cerré el jaulón y volví corriendo a la cama. No entendía por qué me había agarrado de golpe ese miedo absurdo. Con la frazada hasta la nariz, sentía el corazón latir como nunca. Había maldad en esos pájaros, yo estaba segura.

No escuché entrar a Alan. En algún momento, me quedé dormida.

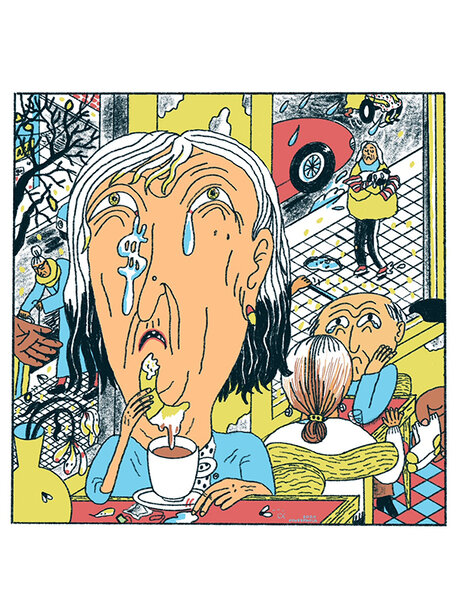

Durante el desayuno, mamá frunció la nariz y le pidió a mi hermano que se bañara. Que “olía raro”, dijo. Cuando él se levantó para ir al baño, vi que tenía caca seca en la remera. Caminaba como si no fuera él, parecía hipnotizado. Daba tristeza verlo así, sucio y cada vez más solo. Siempre había sido un chico limpio, cariñoso y rodeado de amigos. Lo extrañaba.

Les dije a mis padres que algo raro le pasaba. “Es la pubertad”, dijo mamá. Y con esa frase cerró la conversación. No me quedé con eso. Permanecí alerta, más atenta que nunca a su presencia, sus idas y venidas. Los cambios en su voz, que se dejaba oír cada vez menos. Le iba ganando esa otra voz, la cavernosa:

-¿Cómo estás? -le pregunté.

-Raro -respondió-. Tengo ganas de comer semillas.

Y fui testigo del momento en que sus ojos se convirtieron en dos bolitas de vidrio malvadas, iguales a las de Punta de flecha:

-fal-ta po-co- dijo.

-¿Poco para qué?

Su cabeza comenzó a moverse hacia los costados, eléctrica, igual a la de una paloma. Me quedé clavada en el suelo, intentando obtener alguna información que me permitiera recuperar a mi hermano.

-Quiero ayudar -dije.

Las bolitas negras se clavaron en mí. Sentí que me transpiraban las manos.

Alan sonrió:

-Van-a-mo-rir -dijo.

Se levantó de un salto y salió al patio. Avanzaba con saltitos cortos de un pie y otro. Lo seguí, a una distancia prudente. En el patio lo vi mover piedras. Su cara pareció iluminarse. Levantó una mano. Tenía una lombriz entre los dedos. Abrió la boca y la tragó. Me vinieron arcadas. Corrí al baño y vomité un líquido amarillo, como una baba.

Mis padres parecían ajenos a esta situación, como si no notaran nada de lo que estaba pasando. Trabajaban todo el día y cuando llegaban a casa era para comer y dormir.

Debía hacer algo por mi hermano antes de que lo perdiera irremediablemente. Las escapadas al jaulón eran cada vez más seguidas. Prácticamente vivía ahí adentro. Los abuelos lo llamaban para hacer otras cosas pero él ni siquiera les respondía.

Para colmo, primero mamá, y a los pocos días, papá, cayeron en cama, con fiebre y unos síntomas raros que los médicos no supieron diagnosticar. “Están incubando algo”, dijeron y los aislaron en la habitación. Yo sabía bien de dónde venía esa supuesta enfermedad. Se lo dije al abuelo, que enseguida me dio una posible solución.

Esa noche me aseguré de que mi hermano estuviera en la cama. Era temprano, seguro fingía dormir, como cada noche, para disimular frente a mis padres y luego escapar. Cerré las puertas con llave y salí al patio. El abuelo me esperaba con un bidón de kerosén. Rociamos el jaulón. Mi hermano se pegó a las rejas de la ventana como si intentara atravesarlas. Dio un grito profundo, gutural, cuando me vio encender un fósforo.

Gritó, gritó y continuó gritando mientras crecía el olor penetrante a carne chamuscada.

Me quedé parada frente a las llamas. Antes de que el fuego se extinguiera, vi volar algunas plumas blancas y negras.