![]()

![]()

![]() Domingo, 28 de noviembre de 2010

| Hoy

Domingo, 28 de noviembre de 2010

| Hoy

Dioses míos

Por Rodrigo Fresán

Por Rodrigo Fresán

Alguna vez, John Banville se refirió a su propia escritura como a un “patois literario” o “inglés-hibernado”. La soberbia modestia del nombre o la ingeniosa etiqueta no alcanzan a ocultar al genio: Banville (Wexford, 1945) es hoy por hoy el mejor estilista en su idioma. Así leemos a Banville para recordar qué era eso de leer, y comprobar que es algo mucho más complejo y gratificante que la mera decodificación de veintitantos signos. Así, al mismo tiempo, recordamos también qué era eso de escribir. Escribir como alguien que ha sabido fundir las sombras de Nabokov y Beckett con la propia luz en grandes libros crepusculares. Banville, además, va por la suya y hace las cosas a su manera. Interrogado acerca de qué le resulta más importante, trama o estilo, no duda en responder que “el estilo avanza con zancadas triunfantes mientras que la trama arrastra los pies”. Banville es, sí, un hombre con estilo. Y avanza de triunfo en triunfo.

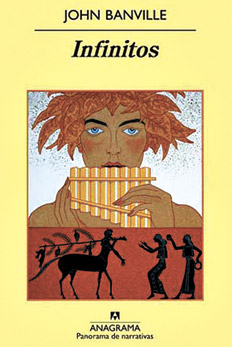

Y en Infinitos –su quinceava novela y primer libro como John Banville después de haber ganado en 2005 el premio Booker con El mar, luego de un sabático de varias novelas policiales bajo el alias de Benjamin Black, a quien considera su “gemelo idiota”– campea a sus anchas una prosa exquisita al servicio de un argumento que no arrastra los pies, pero sabe guardar una respetuosa y mínima distancia, como los príncipes tras los reyes.

Lo del principio: más allá del rótulo que se le quiera poner, Banville habla el idioma de los dioses. De dioses (de esos dioses que nos habían abandonado al principio de El mar) trata Infinitos. Y para apreciar su naturaleza divina –me permito hacerlo en inglés, para que hasta un recién llegado aprecie la gracia de su sonido– basta y sobra con citar su perfecto arranque: “Of the things we fashioned for them that they might be comforted, dawn is the one that works”. A lo que se refiere aquí el narrador –quien pronto se nos revela como una deidad antigua, como el mismísimo y mercurial Hermes– es al amanecer como telón que se alza para consolar a los mortales y despertar la envidia de inmortales, siempre conmovidos por los placeres y pesares de hombres y mujeres, flotando sobre ellos como participativo público de una obra de teatro sin intermedios en la que el último acto acaso sea un nuevo principio.

Comedia y tragedia, clásica en la forma, pero experimental en el fondo, soleada pieza pastoral y claustrofóbico drama familiar, novela de (buenas) ideas y divertimento científico, realista pero fantástica (abundan los destellos cuánticos y multidimensionales entre tanto prado y tanta nube), farsa sobre la creatividad y ensayo sobre la inocurrencia, un poco Sueño de una noche de verano y otro poco La tempestad, fluyendo a lo largo de un día (con ramificaciones al pasado, a destacar el magnífico episodio prostibulario en Venecia) en el que los vivos se reúnen para despedir a un moribundo, Infinitos es muchas cosas y todas son buenas para que, allí, se luzca su reparto. Pasen a la bucólica Arden House y vean: el agonizante Adam Godley –matemático supremo, responsable de algo conocido como la “notoria Ecuación Brahma”, de abrir la puerta de lo infinito, y de la aplicación mundial de la salmuera como todopoderosa fuente de fuerza y energía– rodeado por hijo confundido y banvilleana hija atormentada, joven segunda esposa, antigua memoria de una primera esposa suicida, y una bella y helénica nuera que parece estar más allá de todo y de todos. A ellos se suman el médico de cabecera, varios lugareños, visitas más o menos inoportunas como un aspirante a biógrafo y un misterioso y dionisíaco amigo del pasado. Y, ya se dijo, los dioses como espectadores invitados y la forma en que los dioses los ven y los leen a todos ellos para que Banville lo escriba, sí, como los dioses. Un Banville con modales de deus ex machina y más de un guiño al Amphitryon de Heinrich von Kleist, texto adaptado por el irlandés hace ya una década.

Menos oscura que otras entregas de Banville –de hecho, hasta se permite la novedad de lo más parecido a un final feliz que jamás nos haya ofrecido–, Infinitos transcurre en un planeta que es el nuestro, pero no exactamente: Elizabeth I fue decapitada, las teorías de la evolución y la relatividad han perdido todo crédito dentro de la comunidad científica mientras Zeus, por supuesto, se revuelca con bellezas terrenas para producir nuevos semidioses y de paso molestar un poco, alterando el equilibrio entre adorados y adoradores. Todo esto y mucho más en una novela ante lo que sólo cabe rendirse y adorarla, entendiéndola como una de esas sentidas y agradecibles ofrendas que los lectores recibimos muy de tanto en tanto.

Al publicarse Infinitos en Gran Bretaña, Justin Cartwright se indignaba en The Spectator por el hecho de que no hubiera, al menos, llegado a las finales del Booker siendo “uno de los mejores libros del año, de la década o de varias décadas”. Era una afirmación arriesgada porque, de ser cierta, Infinitos tendría que haber competido a lo largo de estos años contra El libro de las pruebas, El intocable, Eclipse, Imposturas y El mar, todos firmados por el autor de Infinitos.

Pero a quién le importa el Booker sabiendo que falta menos –ya ha sucedido, seguro, en otro pliegue de nuestro mundo– para que, una mañana de octubre, el Nobel se despierte y sepa que ha recibido el premio de John Banville por deseo y voluntad de esos dioses que siempre protegen a sus mejores y más triunfales artistas.

- Dioses míos

Por Rodrigo Fresán

-

Nota de tapa

El hombre ilustrado

Después de ganar el Booker Prize con El mar en 2005, John Banville se tomó unas vacaciones bajo...

Por Rodrigo Fresán -

Desierto en familia

Por Alicia Plante -

Como un perro

Por Esther Cross -

Las brigadas rotas

Por Omar Ramos -

Fluidos o dominados

Por Jorge Pinedo -

Ménage-à-trois

Por Juan Pablo Bertazza -

Las musas y las masas

Por Tato Contissa -

BOCA DE URNA

Cien años despues

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.