![]()

![]()

![]() Domingo, 20 de junio de 2010

| Hoy

Domingo, 20 de junio de 2010

| Hoy

CRUCES > MICHEL HOUELLEBECQ Y BERNARD-HENRI LéVY SE TIRARON CON TODO

Mi enemigo favorito

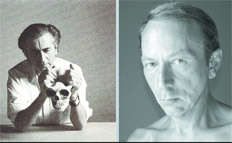

Probablemente sean los dos escritores e intelectuales más conocidos de Francia. Uno, un escritor revulsivo, misántropo y autoexiliado. El otro, un filósofo bon vivant que ocupa el centro de la escena y encarna lo que sus adversarios llaman “la izquierda caviar”. De enero a julio de 2008, Michel Houellebecq y Bernard-Henri Lévy convinieron intercambiar mails tocando todos los temas. Se injuriaron, se despreciaron, se interpelaron, pero también se solidarizaron (por la madre de uno, por la soledad del otro, por los enemigos de ambos), hablaron de literatura y filosofía, recopilaron todo en el libro Enemigos públicos y ofrecieron lúcidos fogonazos sobre el mundo en que los escritores sólo parecen existir si se convierten en celebridades.

Por Pola Oloixarac

Por Pola Oloixarac

Abre el superhombre de las letras francesas, el novelista Sarkozy-friendly Michel Houellebecq: “Especialista en números descabellados y payasadas mediáticas, usted deshonra las camisas blancas que lleva. Intimo de poderosos, bañado desde la infancia en una riqueza obscena, es emblemático de lo que revistas de baja estofa siguen llamando la izquierda caviar. Filósofo sin pensamiento, pero no sin amistades, es además el autor de la peor película del cine”. Su partenaire estelar y receptor del fuego es Bernard-Henri Lévy, pensador glamoroso, activista serial y compinche de Ségolène Royal; el lector puede empezar a mecerse en las suaves ondas del desprecio ajeno (es la ley del espectáculo), porque la justicia de la comedia no difiere de la del intelectual. Porque inmediatamente, Michel la emprende contra sí mismo, con un autorretrato calcado de los topoi clásicos del vituperio troll contra su ser: “Nihilista, reaccionario, cínico, racista y misógino: sería hacerme un honor excesivo encasillarme en la poco apetitosa familia de los anarquistas de derecha; fundamentalmente, soy sólo un patán. Autor insulso, accedí a la notoriedad literaria gracias únicamente a la falta de gusto cometida por críticos desorientados años atrás. Desde entonces, mis provocaciones han acabado cansando”. El otro intentará doblegar al cinturón negro de la malicia: “¡Lo ha dicho todo! Su mediocridad, mi nulidad. ¿Y por qué iba a seguirle en su gusto manifiesto por la autodestrucción fulminante?”.

Cenando en el Ritz de París, Houellebecq y BHL (como se conoce a Bernard-Henri Lévy) pactaron el match feroz que concluyó en este volumen: el intercambio de 28 mails durante seis meses que compone Enemigos públicos (Anagrama), firmando a cuatro manos su incursión en el género epistolar de la filosofía moral de cepa ácida francesa. Michel fue llevado a juicio por sus comentarios contra el Islam, fue objeto de siniestras investigaciones periodísticas y ruines biografías, y acabó dejando Francia para vivir recluido en Irlanda (atraído también por la amistosa ley impositiva para escritores de la isla); BHL, al ritmo que multiplica sus intervenciones ensayísticas sobre geopolítica, es pasto constante del runrún de Internet, generando odios y parodias no tan diferentes de la marea roja que atrae una Britney Spears en la cima de su popularidad adversa, al punto que tuvieron que suprimir los comentarios en Libération por su explosividad antisemita (Ségolène misma lo defendió en The Huffington Post). “Todo, se diría, nos separa, excepto que ambos somos individuos bastante despreciables.” Con la totalidad de la audiencia (la del odio y del amor) cautiva, Houellebecq y BHL toman la arena en un flamígero ping-pong de inspirados monólogos y buenas dosis de slapstick de salón.

Batman y Robin contra los trolls

Los intelectuales son como la mafia: sólo se matan entre ellos, sentenció Woody Allen, pero en el caso de Houellebecq y BHL, viven en un pantano de parásitos ajeno al código de honor de los delincuentes. “¿Por qué tanto odio? ¿Por qué, cuando se trata de escritores, tiene una virulencia tan extrema?”, se pregunta BHL, que desde los ’70 frecuenta conflictos armados en distintas partes del mundo. “Flota alrededor de usted un olor a linchamiento”, observa Houellebecq. Son cómplices en sentirse acechados por una jauría hambrienta.

“Busco con obstinación, con encarnizamiento, lo que puede haber en mi persona de peor para depositarlo, todo bullicioso, a los pies del público”, dice Houellebecq, revelando la condición del bufón dispuesto a entretener. En La posibilidad de una isla, su última novela publicada, el alter ego de Houellebecq es un comediante, encarnando irónicamente la confusión entre autor y narrador que lo convirtió en el Rushdie francés (Rushdie, por su parte, cree que esta desficcionalización ocurre por el excesivo culto a la personalidad del siglo XX). El lugar preeminente de Houellebecq en la literatura francesa siempre ha estado al servicio no de recibir los elogios, sino de devolverlos en forma de insulto; por ejemplo, en la ocasión de recibir un premio, declaró que su único aporte a la literatura francesa era el uso correcto del punto y coma. Entre los dos repasan la prestigiosa galería del intelectual perseguido por sus contemporáneos: Baudelaire yendo contra Francia y la humanidad; Cocteau, que no puede terminar de ver una película suya porque lo esperan a la salida del cine para pegarle, y Rousseau, que sí proyectó entregarse por completo a la soberana voluntad de sus lectores, y sucumbió al encierro de la paranoia. “El odio que genero es sólo comparable al caso de Rousseau”, cuantifica en lontananza Michel. “Me atacan más que a Sartre”, se queja divinamente BHL. Pero algo parece haber cambiado desde la época de las cazas de brujas legendarias, porque ahora el pacto diabólico con la posteridad ha dado a luz una nueva minoría en desgracia. En ese sentido, puede leerse Enemigos públicos como un documento etnográfico sumamente original: ambos pertenecen a una nueva minoría en la semiclandestinidad: escritores marcados por la histeria contemporánea de la cultura celebrity.

Enemigos públicos. Michel Houellebecq y Bernard-Henri Lévy 320 páginas Anagrama

Enemigos públicos. Michel Houellebecq y Bernard-Henri Lévy 320 páginas AnagramaBHL propone encarar el deseo de infamia del escritor: “Siempre he tenido esa tentación (aun más indolente, obscena, exhibicionista, extemporánea, pero le digo la verdad) de hacer lo que no hacen los demás, o si lo hacen, de hacerlo de una forma que es exclusiva mía. Me gusta ir a hacer la revolución en Bangladesh cuando mis camaradas creían, en 1971, que la revolución se estaba haciendo en París”. Momentos de sincera camaradería, como sólo puede brindar el abrazo común de las minorías que se saben víctimas, los llevan a visitar los corolarios del odio con fascinante efusividad: recomienda BHL que a los biógrafos intempestivos “hay que amenazarlos en su integridad física, se lo aseguro, y no joden más”, animando a la acción a un Houellebecq que se reconoce amenazado, en su misantropía, por la tentación de encerrarse amargamente a despreciar a la humanidad. BHL acusa el tipo de intelectual de Voltaire y por eso, “para conocer las posiciones del rival”, se googlea a sí mismo todo el tiempo; Houellebecq, por su parte, ha desactivado hasta las alertas de Google con su nombre (“he renunciado a contar a mis enemigos”). La energía positivista de BHL goza de un “ego garantizado, ignífugo, blindado, frente a los ataques” que le permite romantizar la guerra del escritor contra el mundo a la manera de los dandies del Antiguo Régimen: “Vivir y morir con las armas en la mano” en la guerra como en la guerra, al estilo del gran Valmont. Por momentos, la conversión del odio en amor propio es la versión high-brow de un libro de autoayuda para intelectuales.

Mientras BHL crece en proyecciones épicas, es un placer leer al autor de encantadoras roman a thèse como Las partículas elementales y otras comedias negras oscuramente románticas (¿qué es si no la piedad ante la especie?), correr por laterales a BHL. “En el fondo, querido Bernard-Henri Lévy, ¿por qué es un intelectual comprometido? Si ha podido contármelo es porque intuye que soy de los pocos que no lo verán ridículo por eso (es que a mí casi nada me parece ridículo)”, aprieta Houellebecq. El fairplay de Houellebecq tiene un efecto interesante en BHL: a fuerza de jugar al caballero del duelo, lo conduce a una exposición madurada que revela una ética intelectual siempre consistente, aunque discutible desde la perspectiva de la moral ciudadana. “Yo pago, religiosamente, esos malditos impuestos; ¿pero, por qué? ¿Por virtud, por civismo? ¿O será porque, seamos francos, no me atrevo, no tengo la jeta que usted tiene y estaría mal visto, con toda la pasta que gano con mi preocupación por la especie humana?”, le espeta Lévy al autor de Plataforma, que se niega a pagar impuestos en Francia y ha optado por la expatriación fiscal. BHL hace sus mejores jugadas poniendo en contexto erudito las opiniones de Michel, prácticamente lo reta en su manipulación de las fuentes filosóficas y lo persigue por su uso reprobable de una famosa sentencia de Goethe. El idealismo verboso de BHL despunta en algunas páginas de intensidad filosófica, como la examinación de las ventajas del relato de la Biblia sobre el epicureísimo atomista, pero sus momentos más graciosos son cuando se enoja y no puede parar de aliterar (“Detesto que usted haga suya esa frase; la detesto a causa de Barrès, la detesto a causa de Dreyfuss, la...”). Con algunos zapatazos pero respetando la armonía del vals, los dos pasan por grandes hits de la cultura moderna, de Schopenhauer y Baudelaire a Spinoza y Pascal (“la urgencia rock’n’roll de Pascal”), Rusia y la violencia del espiritualismo, el judaísimo y el grillete de la fama que impide asistir a lecturas de poesía, Céline y el secreto poético de sus padres, y por qué escriben.

Los enemigos públicos están de acuerdo en lo fundamental: el paradigma de atracción y violencia asombrosa que hace a los amores de Francia con sus intelectuales, la bastardía de la prensa cultural y el amor, absoluto, a los libros. La guerra interna es el duelo entre el pesimismo de la inteligencia (Michel) y el optimismo de la acción (Bernard-Henri); las respuestas y elaboraciones de cada uno ante el horror del mundo. No es necesario exagerar una discusión exhaustiva, porque ninguno pretende reducir el argumento del otro al suyo, y porque en la sintaxis de las prosas está la mayor distancia. En alguna parte, Houellebecq escribe: “Creo que acabo de demostrar que yo también podía ser sentencioso / grandilocuente / sincero (táchese lo que no corresponda)”.

El mundo real vs. el mundo del arte

Como en el Dante, la comedia incluye al infierno. Eventualmente, el festival de sarcasmos y egomanía, combinado con ajedrez (BHL escribe bellamente sobre este arte y Duchamp), muta en la realización del horror. Una parte de la correspondencia coincide con la aparición de la madre de Houellebecq como fenómeno mediático aliado con los medios culturales, sus archienemigos. Lucie Ceccaldi, su madre, promocionaba su propia biografía (La inocente) con revelaciones sobre él y dedicándose a llamarlo “un bastardo imbécil” en todo micrófono abierto. Ceccaldi abandonó a su hijo Michel al cuidado de su abuela cuando él era un bebé; cuarenta años después, alcanzó cierta notoriedad como una de las madres más malignas de la literatura (“Ceccaldi”, en Las partículas elementales) y ahora venía al mundo real a contar “la verdadera historia”. El episodio le valió a Houellebecq una tregua de piedad entre sus detractores, algo azorados ante la ostentación de maldad de esta señora. En las entrevistas, después de hablar mal de su hijo, la mujer se quejaba de que había venido a hablar de sí misma, porque estaba harta de hablar de él. BHL consuela a su amigo, que se entrega a un diálogo sincero.

Houellebecq había escrito contra la resistencia del mundo a la ficción –la manera en la que el mundo se defiende ante libros que “realizan” su promesa dentro del mundo, que lo invaden volviéndose reales dentro de él–. Según él, hay una guerra entre el arte y el mundo real, donde el mundo estaría defendiéndose con su obsesión por lo real: “Después de la resonante publicación de Las partículas elementales, yo estaba dentro del engranaje; y también me había convertido en el hombre al que abatir. Al principio las cosas siguieron su curso más o menos tranquilo, en manos de carrozas más o menos civilizadas; no trascendieron del marco de la polémica literaria, pero yo no tardaría en conocer algo mucho peor”, comenta el más depresivo, que empieza a rumiar con los intentos del mundo de que deje de escribir y se suicide. BHL lo alienta: nosotros prevaleceremos; deambula la idea de que funcionan como mártires para dar con el diagnóstico de época. “Cuando un país es fuerte y está seguro de sí mismo, acepta sin rechistar cualquier dosis de pesimismo administrado por sus escritores. A la Francia de los 2000 le cuesta tolerar a tipos como yo”, escribe Houellebecq. La buddie movie contra los trolls toca su fin, aunque uno quisiera que las revelaciones no cesaran en sus contrapuntos deliciosos (mientras Houellebecq pondera la poesía como la máxima escritura, considerando la novela como un género menor, BHL hace revelaciones de una potencia sexual que sólo compite con la energía de su prosa: “Escribo porque no se puede hacer el amor todo el tiempo, y como no puedo hacer el amor todo el tiempo, escribo”). El proceso de degradación de los valores es irreparable: las masas neoconservadoras de Internet participan de la disolución completa de una empatía verdadera: todo el mundo observa como normal la carroña impune que se hace de otros: lo novela (que es el negocio) triunfa, mientras la poesía se hunde. Una idea de extraña originalidad parece salvar a los comediantes de los círculos eternos: la intuición de BHL de la carga positiva de la infamia, que es “la desinformación, el arte supremo de resistirse a la exhortación universal a ser uno mismo, ir contra el mandamiento de época.”

-

Nota de tapa

Que la Fuerza te acompañe

Una entrevista con Fuerza Bruta: desde sus comienzos escalando el Obelisco al desfile del...

Por Angel Berlanga -

JOSé SARAMAGO (1930-2010)

Las intermitencias de la muerte

Por Juan Pablo Bertazza -

PERSONAJES > RICARDO BECHER, RESCATADO POR UN DOCUMENTAL EN EL MALBA

Hombre mirando al futuro

Por Mercedes Halfon -

HALLAZGOS > DIBUJANTES Y ARTISTAS DIBUJAN EN LAS NUBES

La trama celeste

Por Martín Pérez -

CINE > UNA RETROSPECTIVA DE RAYA MARTIN, EL NUEVO GENIO DE LOS FESTIVALES

Raya y punto

Por Hugo Salas -

PLáSTICA > VALENTINA LIERNUR EN RUTH BENZACAR: ARTE, MODA, NEGOCIO Y ALGO MáS

Si las mercancías hablaran

Por Claudio Iglesias -

CRUCES > MICHEL HOUELLEBECQ Y BERNARD-HENRI LéVY SE TIRARON CON TODO

Mi enemigo favorito

Por Pola Oloixarac -

CINE > V, BRIGADA A Y KARATE KID: POR QUé NADIE PUEDE REGRESAR CON DIGNIDAD A LOS ’80

En defensa de los ’80

Por Mariano Kairuz -

FAN > UN MúSICO ELIGE SU CANCIóN FAVORITA: ESTEBAN MORGADO Y “HERE COMES THE SUN”, DE GEORGE HARRISON

Amanecer de un día agitado

Por Esteban Morgado -

VALE DECIR

Avión, dile a la lluvia

-

VALE DECIR

El gen de la parranda

-

VALE DECIR

La vuvuzela en la oreja

-

VALE DECIR

Cien visiones de un villano

-

INEVITABLES

Inevitables

-

SALí

Delivery mundial

Por Julieta Goldman -

F.MéRIDES TRUCHAS

F.Mérides Truchas

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.