¿Qué es lo que hace artista a un artista? ¿Se le puede otorgar ese título a alguien que realiza un trabajo profesional en torno a un arte, la música en este caso, cualquiera sea su resultado? Muchos diccionarios dirán que sí, pero en la imaginación popular un artista, para ser llamado así, requiere un grado de refinamiento que, por lo general, elude a los músicos inmensamente populares. Daría la impresión de que la masividad está reñida con el arte al que, supuestamente, la masa no estaría en condiciones de apreciar. Lo cual es una verdad bastante discutible y por ambos extremos. Porque por un lado el público elige pero el mercado también interviene en esa elección, enfocando su luz hacia lo que quiere hacer más visible, más destacado. Pero del otro lado, existen las apariciones rutilantes e inesperadas en una escena que transgreden las más grandes directrices de la mercadotecnia: Elvis Presley, The Beatles, Nirvana, Rodrigo, Charly García y la lista sigue.

Tal vez pueda inscribirse en esa lista el nombre de Sandro, aunque su popularidad fue trabajada y desarrollada por una industria que le veía condiciones de ídolo, aunque no terminaba de acertar con el producto. Hasta que después de unos cuantos años, la pegó de un modo imprevisto hasta para el propio Sandro, cuando obtuvo el primer premio en el Primer Festival Buenos Aires de la Canción, el 24 de octubre de 1967. Pero ese fue su gran éxito comercial, discográficamente hablando; la fama le había llegado antes, a través de sus cualidades innatas de performer que la televisión irradió a través de los Sábados Circulares de Pipo Mancera; esas agitaciones casi sexuales acompañadas de revoleos de su campera al público. Demasiado para los primeros años 60 argentinos. Los picos de rating fueron astronómicos, pero no lograron mover las agujas del amperímetro de las ventas discográficas. Eventualmente, eso sucedería en 1967 cuando Sandro se transformase en “Sandro de América”. Y el primer peldaño fue la obtención de ese premio con “Quiero llenarme de ti”.

Sandro también fue modelando ese personaje que Roberto Sánchez hizo de sí mismo, revistiéndolo de capas de misterio que lograban una adherencia perfecta al carisma innato del cantante que también creo su propio estilo vocal tomando recursos de Elvis Presley, Charles Aznavour y Gilbert Bécaud, entre otros nutrientes, y embarrándolos con el fango del conurbano bonaerense. La mezcla era audaz para su tiempo, y las canciones fueron el perímetro casi obligado de aquel largo experimento en el que se fue fraguando un artista.

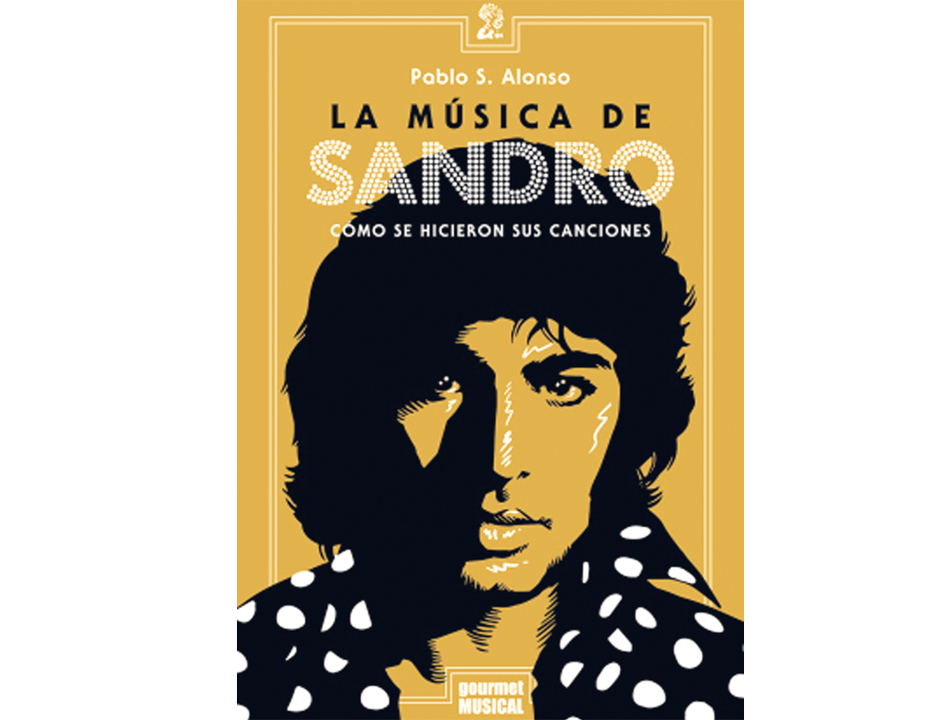

Sin embargo, a la hora de hablar de Sandro prevalece casi siempre el aura de su misterio, lo dramático de su agonía, los vaivenes de su vida sentimental (casi siempre en penumbras) o la grandilocuencia del personaje público que filosofaba ante los micrófonos destilando bohemia sin perder el toque barrial y atorrante que lo hicieron único. Poco es lo que se ha investigado acerca de su arte. La Música de Sandro: Cómo se hicieron sus canciones, un libro de setecientas páginas escrito por el periodista Pablo S. Alonso y publicado por Gourmet Musical Ediciones, indaga precisamente allí, en esa profundidad donde casi nadie ha buceado lo suficiente. Y lo hace con todas las herramientas necesarias de análisis musical, periodismo de investigación, y obsesión por el detalle o la fecha justa. Canción por canción, disco a disco, grabación por grabación, La Música de Sandro ofrece no solo la ficha técnica de todos los temas de Sandro (hasta los años 80), sino también las historias que corrieron por detrás de su creación, grabación y publicación.

Lejos de quedarse en el mero enunciado, el libro de Alonso profundiza tanto que logra extraer del olvido una cantidad de elementos que sorprenderána cualquier arqueólogo musical, y que exceden el marco de las canciones de Sandro para aventurarse en barrios linderos a los que transitaba el muchacho de Valentín Alsina. En su racconto, La música de Sandro da cuenta del funcionamiento de la industria discográfica argentina en su apogeo; el movimiento de los grandes estudios, el negocio de las adaptaciones y las editoriales musicales, el trabajo y las anécdotas de los músicos de sesión y, sobre todo, el comando musical que ejercían sobre el sonido los arregladores musicales que eran los encargados de definirlo. Así aparecen distintas eras en la sonoridad sandrística: la de José Carli (que gustaba de usar Milo como seudónimo),la de Oscar Cardozo Ocampo (Cary), la de Jorge López Ruiz (que es la que marca el gran suceso), y luego las etapas con Jorge Leone en los 70, Ricardo Lew, Lito Valle, Pablo Ziegler y Carlos Dattoli, entre otros.

La génesis de este libro comenzó la noche del día en que murió Sandro, el 4 de enero de 2010. “Esa noche pensé en hacer una nota para una revista centrándome en él como músico”, cuenta Pablo S. Alonso. “Para ese trabajo hablé con músicos de distintos momentos de su trayectoria, desde Adalberto Cevasco hasta Pedro Aznar. Luego me propusieron la idea de hacer un libro. Yo estaba dando los primeros pasos para hacer un libro con un approach similar sobre la obra de Charly García, que retomé el año pasado. Con Sandro quise probar cómo se podía aplicar a un artista argentino un molde de investigación y crítica que disfruto leyendo en libros sobre artistas anglosajones. Además, por la naturaleza del lugar que cada uno ocupaba en la industria del disco, sabía que con Sandro iba a poder trabajar con algunos factores –fechas de grabación, músicos de sesión, proyección internacional– que no estarían en un libro sobre Charly. Es decir: con Sandro como caso testigo, se podía contar una historia de la industria del disco en Argentina y toda la región, en un momento absolutamente distinto al actual”.

El rock negado

Uno de los tantos tópicos que recorre La música de Sandro es el vínculo del artista con el rock and roll, y su pertenencia o no al rock argentino. Se trata de una vieja polémica, ya que la historia oficial del género no lo incluye entre sus páginas, y a la vez su figura felina se desliza por La Cueva, un antro del jazz que deviene en cuna del rock y del que se llegó a decir que Sandro lo había comprado. Ese misterio, a estas alturas, resulta insondable inclusive para el propio Alonso que se pregunta en su texto: “¿Qué hizo Sandro allí? ¿La convirtió en un antro rockero con Pajarito Zaguri y Horacio Martínez y la administró? ¿Simplemente puso su nombre –después de todo, era el único de los asistentes con cierta popularidad– como movida promocional? ¿O solo pasaba por ahí, con dinero fresco de shows, e invitaba rondas para todos? La respuesta parece estar perdida en algún lugar cercano a la verdad. Queda en el lector intentar, más que nunca en este libro, extraer sus propias conclusiones”.

Si ese lector se guiara por algunas declaraciones de Sandro, su acercamiento a La Cueva habría comenzado en 1964 a raíz de una iniciativa de Pajarito Zaguri que se arrimó a Sandro y lo anotició de “un lugar para copar”, vocablo que Sandro escuchaba por primera vez. Zaguri, a través de Javier Martínez y Moris, supo de la existencia de una banda que tocaba rock and roll y ensayaba en las míticas salas de Callao 11, que no eran ni más ni menos que Sandro y Los De Fuego. Con buen tino, Alonso evita caer en la trampa de tomar por verdaderas (todas) las palabras de Sandro, un buen mitologizador de sí mismo. El autor advierte en el prólogo: “Ya sea por una tendencia a la automitificación, por una agenda propia o sencillamente por mala memoria, no se puede tomar al pie de la letra todo lo que Sandro ha dicho sobre sí mismo y su trabajo”.

De todos modos, Alonso ejerce una defensa en torno a la teoría que incluye a Sandro dentro de los confines del rock argentino: “Si te uno se fija en los testimonios de Sandro y de algunos entrevistados en referencia a principios de los 60, son historias muy similares a las que ocurrían en otros rincones del mundo. Además, los shows de Los De Fuego por los clubes del conurbano tenían escenas muy similares a las que se vivían en las giras por el interior de Inglaterra con, supongamos, The Who. En Argentina, el rock and roll de los 50 había creado una subcultura que era distinta a la contracultura que luego surgió a mediados de los 60. Muchos pasaron de una a la otra. Durante un tiempo, en La Cueva, Sandro estuvo en convivencia con muchos nombres asociados a esa contracultura que luego definirían el canon del rock nacional. Para entonces, Sandro ya estaba en otra cosa. Pero Sandro es uno de varios nombres que estuvieron acá en el inicio, cuando no se hablaba de Rock (a secas, sin el ‘roll’) ni acá ni en ninguna parte del mundo. Querer instaurar como año cero a ‘Rebelde’ de los Beatniks sería como borrar a los Beatles pre-65. Después, como género musical en sí, acá nadie cantó rock and roll mejor que Sandro. Volvió a revalidar los pergaminos cuando grabó ‘Rompan todo’ con García y Aznar. Pero acá tampoco se ha terminado de tomar conciencia del rol de Sandro en la música pop argentina. Digo pop, que no es lo mismo que popular”.

Pólvora y cartuchos

En una ardua búsqueda que le demandó seis años, revolviendo planillas de grabaciones, archivos de entidades como AADI y CAPIF, y otros menesteres inherentes a la investigación periodística, Pablo S. Alonso realizó un sinfín de descubrimientos que van de la existencia de siete canciones inéditas que Sony conserva guardadas bajo, justamente, siete llaves, a un simple fantasma que Sandro grabó antes de su debut discográfico en 1963 con el grupo Los Pólvora. No existe una fecha exacta de edición, pero sí hay algunos ejemplares de aquel simple que están en manos de coleccionistas de Sandro, que en la cara A del simple (“Santos Twist”, “una versión twisteada”, según Alonso de “WhenThe Saints Go Marchin’ in”) canta una segunda voz. Ya en la segunda se revela como guitarrista líder que toca el solo de “Abuelito baila rock”. “El solo de guitarra lo hace él”, explica en el libro Alberto Cabrera, líder de Los Pólvora. “Ahí nomás agarró la guitarra y empezó a improvisar un poquito, porque al Loco había que sacarle la guitarra porque si no se pasaba todo el día tocando. Era un tipo que nació artista, era así. Él en el conjunto (al principio) no cantaba, agarraba y me tocaba un tema de los Ventures”.

Entre el período que va desde 1963, año de su comienzo discográfico, hasta su consagración en 1967, Sandro parece apretar todos los botones para ver cuál le funciona, impulsado por los responsables de sus grabaciones. En primer lugar, la orquesta de José Carli no parece dar en la tecla, y eso es lo que le permite a Sandro solicitar que sea su grupo de acompañamiento, Los de Fuego, los que lo secunden en el estudio de grabación a partir de 1964. Se produce una dicotomía porque los discos de Sandro tienen una escueta repercusión, pero los shows en vivo son un éxito contundente. “Los discos se los vendíamos a la familia, realmente”, confesó el ídolo en 1987. En esos años, su repertorio pasa del twist al rock and roll –siempre mechando baladas–, acusa recibo de la invasión británica, para luego abrevar en el folk-rock con canciones de protesta que no lo convencían. Las canciones propias eran minoría, pero aparecen en casi todos sus discos, aun antes de su asociación con Oscar Anderle, cuya verdadera participación Alonso esclarece en su libro.

“Mucha gente todavía cree que el autor de las canciones era Anderle”, explica Alonso, refiriéndose a los mitos arraigados en torno a Sandro, “cuando en verdad, su aporte a las canciones de Sandro fue muy menor, si es que existía, y un resultado del arreglo que tenían al ir cincuenta-cincuenta en todo. También hay muchos –incluso algunos músicos que grabaron con él– que mezclan ‘Rosa, Rosa’ con el período de Los De Fuego. Me sorprendió que, pese a lo que rezan los créditos, ya para su tercer LP Sandro no grababa con Los De Fuego sino que los temas acreditados a ellos fueron en verdad grabados con los músicos de su siguiente grupo, el Black Combo. De no ser por los entrevistados jamás hubiera descubierto esto, aunque eso explica por qué el grupo había mejorado tanto de un disco al otro. Después hay cosas graciosas, como libros que señalan que Sandro cantó en el show de Ed Sullivan, algo que ni siquiera figura en la prensa contemporánea”.

Por un teléfono descompuesto de la historia, quedó establecido en un dudoso saber que el vuelco de Sandro del rock and roll a la balada fue una imposición de Oscar Anderle, quien no veía muchas posibilidades en ese rubro. A lo largo de la lectura de La Música de Sandro va quedando en claro que su dirección musical es determinada por el propio artista, atendiendo a la visión comercial de Anderle (que no se metía mucho en lo artístico), y que luego profundiza ese camino cuando el músico de jazz Jorge López Ruiz (uno de los mejores del país) se convierte en su director musical. Es él quien cuenta en el libro de Alonso, que John Lear, director de CBS, lo invita a conversar sobre un problema que tiene en su compañía: Sandro. El ejecutivo quería ver si a López Ruiz se le ocurría la manera de poder equiparar el éxito de sus shows con sus magras ventas discográficas. Jorge López Ruiz le da un diagnóstico brutal y acertado: “El rock and roll nunca vendió nada ni va a vender porque masivamente la gente no se puede identificar con eso. No hay rock and roll en la Argentina, es un grupito. Como es un grupito, usted vende diez discos. Hay que llevarlo a Roberto, que no es tanguero ni folclorista, a la cosa de las baladas, que siempre vendieron, a las baladas de estilo europeo”.

En aquel decisivo instante de 1967, lo que decía López Ruiz era verdad; el tiempo no tardará en desmentir su posición, ni tampoco en darle la razón con respecto a Sandro que, bajo el imperio de su batuta, va a iniciar su etapa de mayor esplendor.

Valles y cumbres

De las adaptaciones al castellano de los éxitos de grupos anglosajones realizadas por Ben Molar, al hallazgo de un estilo melodramático absolutamente personal que lo haría explotar como intérprete, transcurrió un tiempo que a los ojos de hoy parece excesivo: cuatro años. “La industria en ese momento no tenía problemas en hacer grabar pruebas a un montón de gente, y luego editar eso como simple a ver qué pasaba”, explica Alonso. “Por supuesto que muchos no pasaban de uno o dos simples y otros lograban perdurar. Además, las compañías estaban dispuestas a desarrollar a un artista. Sandro se sostuvo casi cuatro años en la CBS hasta que finalmente la pegó en el 67. La estructura de la compañía fue un plafón que le permitió en poco tiempo ponerse al tope del mercado hispano en todo el continente”.

Uno de los grandes hitos de la dramaturgia de Sandro ha sido su show en el Madison Square Garden en 1970, un hecho del cual se discutió su existencia por la falsedad de Sandro en New York, disco supuestamente grabado en vivo que solo reproduce con aplausos registros hechos en el estudio, entremezclados con la voz de El Gitano aparentemente sí capturada en escena. En su libro, Pablo Alonso cuenta la verdadera historia, sin encaramarse en el mito ni tampoco ensañarse con él, poniéndolo en la exacta dimensión de los hechos. Escribe: “Simbólicamente, el pico de la carrera de Sandro ha quedado representado por ese Madison Square Garden del que –por ignorancia o conveniencia– se suele omitir que no era el recinto principal, sino el FeltForum, para cinco mil espectadores. Esto no empequeñece para nada el logro, por supuesto”.

Ese año fue también el apogeo de la industria discográfica que colocó treinta y dos millones de unidades en manos del público. Curiosamente o no tanto, el único gran éxito de Sandro en los 70 sería “Mi amigo el puma”, publicado en 1973, tiempo que agarró al astro de gira por Latinoamérica. Lejos de la rotura de hoteles y otros escarnios rockeros, Sandro parece ser un insomne que busca compañía invitando a sus músicos a ver películas que él mismo filmó en Super 8 con su propia cámara, quizás sin saber que a veces Elvis Presley hacía cosas similares; su bajista Ricardo Salas sabría ponerlo en caja dándole a beber de su propia medicina un día en que Sandro estaba especialmente cansado. “Lo curó”, afirmó uno de sus compañeros. Nunca más volvió a someter a sus músicos a esas aburridísimas sesiones cinematográficas.

Otro aspecto poco conocido de Sandro es puesto de relieve en el libro en el apartado “Segundo bis”, donde Alonso condensa la actividad discográfica del cantante entre 1980 y 2007, y cuenta la fabulosa desventura del emprendimiento Excalibur, con el que pretende convertirse en productor de otros artistas a través de su propio sello y estudio de grabación. “Pasa que Sandro fue un pionero en varios aspectos del negocio”, dice Alonso. “En 1968, a instancias de Oscar Anderle, creó una editorial propia para publicar sus canciones. Luego, en 1972, los dos comenzaron a producir las grabaciones, que iban licenciando a distintos sellos según el país. Este trato –aparte de explicar por qué hay tantos discos de Sandro que no se reeditaron en CD– lo terminó perjudicando en términos de difusión regional. Durante todo el resto de la década tuvo malas experiencias con las discográficas, algo que también fue recurrente en los ochenta. Resumiendo: Sandro tuvo idas y vueltas con la industria. Para los noventa, después de hacerse añicos su sueño del sello propio, desmanteló su estudio de grabación en Banfield –en eso fue otro pionero, ya que venía grabando sus discos allí desde 1981– y grabó muy poco, concentrándose en los shows”.

Al final, lo que queda claro es que Sandro fue un artista de mil matices: bailó con todas, las lindas y las feas. Supo perseverar y cambiar de dirección. Experimentó una y otra vez. También tuvo dudas, sobre todo, en la división entre la estrella y el ser humano, disyuntiva que lo apasionaba y, a la vez, lo atormentaba. ¿Será La Música de Sandro un libro que pueda, además de atrapar a los interesados en el aspecto musical, capturar el corazón de “las nenas” del ídolo? Alonso concluye: “Sandro era uno de esos artistas que se ‘debía a su público’. Sentía que su audiencia esperaba de él ciertas cosas y que para satisfacer otros intereses suyos, estaba la música que Roberto Sánchez hacía en privado en Banfield. Si bien no lo escribí pensando en ‘las nenas’, este libro tiene más que suficiente para interesar a cualquier fan de Sandro. Y lo mismo va para cualquiera que tenga un interés más que casual por la música popular argentina del período”.