Una mirada desde la actualidad y el psicoanálisis a uno de los libros de filosofía más importantes del siglo XX

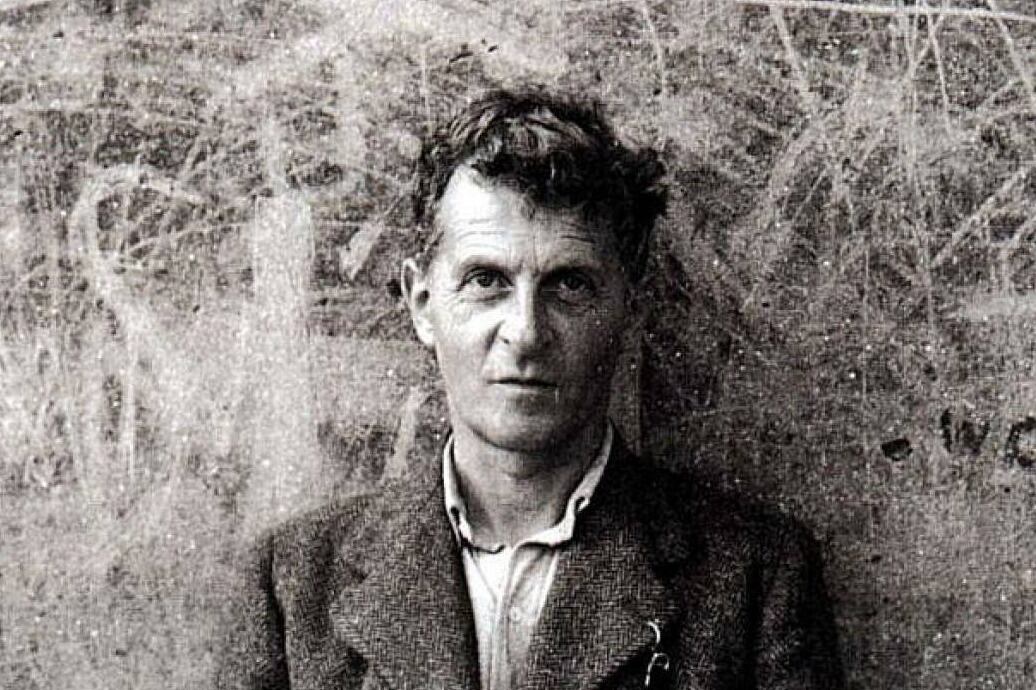

Ludwig Wittgenstein, a 100 años de la publicación del Tractatus

“Piensen ustedes, por ejemplo, en el asombro de que algo exista. El asombro no puede expresarse en forma de pregunta, y tampoco hay una respuesta.