Un cuaderno negro

› Por Juan Forn

Princeton no podía jubilar a Nina Berberova de su cátedra de ruso porque en su pasaporte decía “fecha de nacimiento desconocida” y ella no recordaba cuántos años tenía. Terminaron pidiendo la información a la embajada soviética en Washington, que la derivó a la KGB en Moscú, que informó desconocer de quién le hablaban. Al enterarse, Berberova envió a la embajada el último ejemplar que le quedaba de su autobiografía (cuyas primeras líneas, hoy famosas, dicen: “Así empiezan estas páginas, oliendo aún a tierra húmeda y a moho, como olemos todos los desenterrados”). Lo dedicó a la KGB y lo firmó “Ultima Sobreviviente del Barco de los Filósofos”. En 1922, las autoridades soviéticas habían fletado al exilio, en un carguero alemán, a más de cien intelectuales considerados inservibles para la Revolución. La lista la había armado el propio Lenin. Berberova iba en ese barco. Era menor de edad, se había casado con el poeta Jodasevich para poder partir con él. Creía que Rusia iba en ese barco, que no se podía aspirar a mejores maestros. Berberova quería escribir.

Escribió. En París, mientras Jodasevich languidecía de melancolía por Rusia, ella escribió notas que firmaba con el nombre de él (para poder cobrarlas) en las únicas dos revistas de la emigración que pagaban, hasta que dejaron de pagar. Gorki se apiadó de ellos y se los llevó a vivir a su casa en Sorrento. Gorki se carteaba con los grandes escritores europeos de su tiempo y necesitaba ayuda. Un día llegó una carta de Romain Rolland. Gorki pidió a Berberova que le tradujera: “Querido amigo y maestro –leyó ella–, he recibido en su carta el olor de las flores y el sol. Leerla fue como pasear por un jardín donde los rayos de luz del pensamiento transportan al cielo de la meditación...”. Gorki se irritó. “Pero, ¿qué dice este hombre? Yo sólo le pedí la dirección de Panait Istrati.” Rato más tarde le entregó a Berberova la respuesta para que la tradujera. Decía: “En los últimos años, el mundo camina hacia la luz y sólo quienes avanzan son dignos de recibir el nombre de hombres, en lugar destacado el camarada Panait Istrati, a quien usted, querido amigo y maestro, se refería en una de sus cartas y cuya dirección le ruego encarecidamente me envíe”.

Cuando Gorki se dejó convencer por Stalin y retornó a Rusia, Jodasevich terminó apiadándose de Berberova. Al llegar a París le pidió que le dejara un borscht para tres días y que se fuera, que empezara a firmar con su propio nombre lo que escribía, que lo dejara morir en paz. Ella consiguió una buhardilla en Billancourt, el barrio en las afueras de París donde estaba la fábrica Renault, y allí empezó a escribir unas fabulosas estampas de la vida cotidiana del “París ruso”, que las revistas de la emigración no querían publicarle porque contaban historias como la de los veteranos del Ejército Blanco que trabajaban en la Renault (famosos por tres cosas: su salud de hierro, su insólita sumisión a la policía y su negativa a sumarse a cualquier huelga), la de la Asociación de Ex Francesas (un grupo de institutrices que volvieron arruinadas a París después de la Revolución, luego de invertir todos sus ahorros en rublos zaristas, y pasaban las tardes en torno de un samovar recordando los viejos tiempos) o la de Alexei Remizov, secretario de la revista Problemas (quien en lugar de asistir a las reuniones de redacción prefería quedarse en la habitación contigua, donde acomodaba en círculo los zuecos y galochas de los miembros del comité, se sentaba en el centro y oficiaba una reunión paralela hablando con los zapatos de sus compañeros).

Luego de que un ruso blanco escapado de un manicomio matara a tiros a Paul Doumer, el presidente recién electo de Francia, la situación de los emigrados se volvió insostenible: ya no sólo se les negaba la ciudadanía sino también los permisos de trabajo. “¡Qué hartos estaban de nosotros!”, escribe Berberova en su autobiografía. “No sé qué nos hizo sobrevivir durante aquellos años. Eramos incapaces de leer libros nuevos o de releer libros viejos. Escribir nos producía una mezcla de miedo y repugnancia. Sólo teníamos un deseo: escondernos y callar.” Por esos días, Berberova conoció a un escritor emigrado de su misma generación, que firmaba sus libros “Sirin” para que no lo confundieran con su padre, el político asesinado en Berlín, Vladimir Dimitrievich Nabokov. La empatía fue absoluta, pasaron horas en un bar hablando de literatura hasta que Berberova dijo: “Pushkin se hubiera vuelto loco con Dostoievski. Dostoievski se hubiera desconcertado con Chejov. Y los tres nos despreciarían y se hubieran asqueado de nuestra degradación”. Nabokov se puso blanco, se levantó de su silla y, sin decir palabra, abandonó el bar.

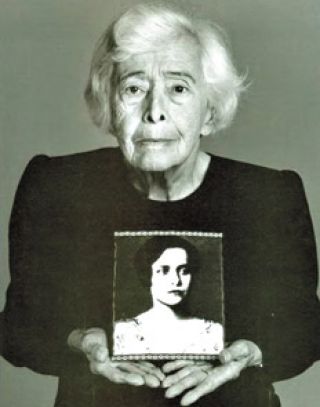

Berberova sobrevivió a la guerra escondida en una granja en el sur de Francia. Volvió a París después de la liberación (caminando, tardó tres días), fue directo a Billancourt, al huerto abandonado que había al fondo del edificio donde había vivido, y desenterró un cuaderno negro que había dejado allí antes de escapar, en 1940. El cuaderno tenía todas sus hojas en blanco. Lo había comprado para escribir su autobiografía. Mientras lo desenterraba, una figura fantasmal se asomó por una de las ventanas; era una conocida rusa de los viejos tiempos, que le dijo desde allá arriba: “No me digas que has vuelto de la muerte”.

Ese cuaderno negro, con sus páginas aún en blanco, llegó con ella al puerto de Nueva York en 1950. Berberova viajó con una sola valija y setenta y cinco dólares en el bolsillo. Nadie la esperaba y no sabía una palabra de inglés. Tardó trece años en conseguir que Princeton le diera a regañadientes unas horas de cátedra a cambio de un departamentito en el campus. Recién entonces se sentó a llenar las páginas de su cuaderno negro. Un día la invitaron a una velada rusa en honor de la condesa Alexandra Tolstoi. Nabokov estaba allí. Ya había publicado Lolita. Era rico, famoso, había engordado, lucía una imponente calvicie y simulaba miopía para no tener que reconocer a quienes trataban de hacer contacto visual con él. En cierto momento, Berberova creyó que la estaba mirando y lo saludó con una inclinación de cabeza. Nabokov ni la registró. Nadie la registró, ni siquiera cuando se fue. La condesa Tolstoi se acercó entonces al escritor y le preguntó si era ella o él también olía a tierra húmeda. “A moho, más bien”, contestó Nabokov, frunciendo la nariz.

Princeton jubiló por fin a Berberova, pero no se atrevió a quitarle aquel departamentito en el campus. Ahí fue donde logró ubicarla el francés Hubert Nyssen, de la sofisticada editorial Actes Sud, que quería publicarle todos sus libros en París. Fue un éxito insospechado. Le dio un estrellato casi póstumo a Berberova: tenía 88 cuando ocurrió y murió cuatro años después. No conozco mejor retrato de la emigración rusa que su autobiografía (Las bastardillas son mías), que cierra con estas palabras de su amado Jodasevich: “En la época en que sucedieron estos versos yo creía que llegaría a ser alguien, pero no he llegado a ser nadie; apenas he llegado a ser”.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux