NOTA DE TAPA

El barón rojo

El barón evoca un episodio del año ’51. En marzo de aquel año Perón había leído en Buenos Aires un comunicado de prensa anunciando que un mes antes, en la planta piloto de energía atómica de la isla Huemul, en San Carlos de Bariloche, se había verificado un prodigio: los hombres –un hombre– habían logrado controlar el proceso de la fusión nuclear. Por entonces, el mundo ya conocía los efectos de la energía nuclear de fisión. Y aunque se conjeturaba que la posibilidad teórica inversa, la unión de núcleos atómicos, también conducía a la liberación de enormes energías, controlar aquel proceso se consideraba imposible. Los modelos teóricos solares establecían que en el centro del Sol temperaturas cercanas a los quince millones de grados favorecían la fusión de los núcleos de hidrógeno y de helio; que la energía solar se originaba en ese continuo proceso de fusión a que estaban sometidos sus átomos. Dar crédito al anuncio de Perón suponía entonces aceptar que Ronald Richter, un físico austríaco inadvertidamente llegado al país, había construido un pequeño Sol argentino –“eine kleine Sonne”, son sus palabras– en una isla que, a su llegada, no tenía luz eléctrica.

Ardenne tenía razón: aquellas noticias debían ser desestimadas. No por eso dejaremos de objetar que, estrictamente, opina ignorando todo pormenor de la aventura de Richter. Y aunque escribe ex post facta, cediendo quizás a la tentación de exagerar ante los lectores la confianza de aquellos generales en su criterio. Aunque son objeciones débiles, que no alcanzan su único argumento. Ardenne conocía a Richter, lo había frecuentado fugazmente, y ante los generales fundamenta su escepticismo en ese conocimiento directo. Por oposición, Heinrich Hertz, una figura científica mayor, aparece mudo en el pasaje, como convalidando en silencio la naturaleza irrebatible del argumento del barón.

Y sin embargo, ¿no hay algo anormal en la crítica de Ardenne, en su descalificación? Hay algo anormal en toda crítica: su velada elocuencia sobre el crítico. Ante la inquietud de los generales, el barón desestima la trascendencia de las noticias que llegan de la Argentina porque conoce a Richter, y no por una imposibilidad técnica real. Como si no advirtiera la inquietud de aquellos generales, o como si la subestimara. Como si ante la impostura de un colega no sintiera la necesidad de afirmar su propia posición revelando las razones técnicas de aquella impostura.

EL SECRETO ATOMICO DE HUEMUL

La historia canónica del fraude Richter ha sido escrita por Mario Mariscotti. Aquel libro inteligente es varias cosas a la vez. Su verdadero argumento, presentado por oposición, es quizá la abnegada biografía de Enrique Gaviola. En imágenes perdurables –Richter prometiendo a Perón un pequeño Sol; Richter sobrevolando la geografía argentina en una avioneta anacrónica junto al edecán González; Richter ya delirante, buscando convencer a la comisión investigadora con explosiones pueriles– asistimos a la confirmación de un fraude científico, y al mismo tiempo sentimos que el fraude no es lo esencial, que el autor no ha querido ser anecdótico, y que de aquella historia infausta surge la figura de Gaviola, simbólica del surgimiento de la investigación nacional.

A través de la lógica de la lucha política –los postergados de hoy son los reestablecidos de mañana– ocurrió que el fraude acabó impulsando el desarrollo de la investigación atómica en el país. El fraude no es nunca del todo infecundo. El solo emplazamiento del Instituto Balseiro lo declara.

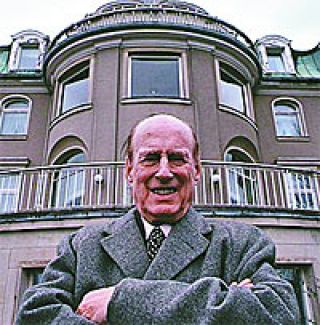

YO, MANFRED

De familia aristocrática, Manfred von Ardenne nació en Hamburgo en 1907. A los quince años patentó su primera invención: un tubo de rayos catódicos que vendió al fabricante de radios Siegfried Loewe. Aquella versión mejorada del tubo de Braun permitió a Loewe fundar una compañía de radiorreceptores. El barón, por su parte, invirtió el dinero en la construcción del primer amplificador de banda ancha, un invento precursor del radar. Aquel año, sin el Abitur (el examen que habilita para el ingreso) asistió a la universidad. Siguió cursos introductorios de física, química y matemáticas que al cabo de cuatro semestres abandonó, decidido a estudiar aquellas disciplinas por su cuenta. Al año siguiente, ya establecido como autodidacta, pudo disponer libremente de su herencia; aquella fortuna conocerá el monótono destino de todo el capital que llegue a manos del barón a lo largo de su vida: la inversión en nuevos instrumentos científicos. Estableció un laboratorio en Berlín, que dirigió hasta 1945.

Durante ese período participó del desarrollo del microscopio de barrido electrónico y de la televisión. Sus biógrafos –él mismo– lo quieren inventor de la televisión electrónica y aseguran que en la Nochebuena del año ’33 logró transmitir imágenes de televisión por primera vez. Sin embargo, su nombre no figura entre los precursores de la televisión unánimemente aceptados, como John Baird, o Philo T. Farnsworth. Aquel año señaló el término del régimen liberal de la República de Weimar.

Bajo el Tercer Reich la suerte de Ardenne no cambió. La más inconmovible estabilidad personal en medio de la más fenomenal inestabilidad social y política fue otra de las claves de su vida. Una suerte de invulnerabilidad maléfica que no lo abandonó nunca.

A partir del año ’39 recibió fondos del régimen nazi para el desarrollo de un radar, que no logró producir en serie. Cuatro años más tarde el régimen lo contrató como director de un instituto que, por los apuros de la guerra, funcionó en el Ministerio de Correos. La orden fue desarrollar un “dispositivo atómico de destrucción”, y fue sin duda otra prueba del estado de improvisación general del momento. ¿Qué sabía el barón de física nuclear? La única certeza es que en su laboratorio privado tenía un pequeño acelerador Van de Graaf, que Richter utilizó.

LA BOMBA ROJA

Tras la capitulación alemana las tropas soviéticas de ocupación procedieron al usufructo del vencido con arreglo a orden. Para ahorrar esfuerzos hacia la bomba propia, los soviéticos debían apoderarse del uranio que, de acuerdo con las agencias, el Reich había ido acopiando durante la guerra. Pero si la prioridad era el uranio, tampoco debía descuidarse la materia gris, ni los documentos que pudieran encontrarse.

Las tropas que irrumpieron en el Instituto Kaiser Wilhelm, de Berlín, reportaron a Moscú que el célebre Otto Hahn, que en aquel laboratorio ahora desmantelado había procedido, por primera vez, a la fisión nuclear, previsiblemente había desaparecido. Tampoco encontraron a Heisenberg, su último director, cuyo destino ultramarino, a instancias de Gaviola, debería haber sido la Argentina: el destino nacional como amarga ucronía. No estaba Hahn, no estaba Heisenberg, pero estaba Ardenne. El barón anota en sus memorias que a instancias suyas los empleados del instituto se esmeraron en la redacción de carteles en ruso que advirtieran a las tropas sobre el carácter científico de aquella institución. Y a renglón seguido suelta una confesión inverificable: por entonces ya hacía un año que había decidido, in pectore, colaborar con los soviéticos en cuanto acabara la guerra.

El 10 de mayo el barón recibió en su laboratorio la visita de un general soviético que manifestó su aprobación ante el estado de los equipos, que parecían intactos –como si su visita hubiera sido esperada–, e invitó al barón a desarrollar sus actividades en la Unión Soviética.

El 19 de mayo se dieron nuevos encuentros.

El 21 el barón viajó, junto a tres colaboradores, a Moscú. El propósito del viaje consistió en firmar un acuerdo para la creación de un instituto. Pero en el aeródromo de Moscú, ante la pregunta asombrada de una intérprete –“¿no vino con sus hijos?”– entendió que la estadía iba a prolongarse, que el viaje no era preliminar, sino, de algún modo, definitivo. Aún no sabía que iba a permanecer diez años en territorio soviético. Al mismo tiempo, en Berlín, cien soldados irrumpieron en su laboratorio. Llenaron 750 cajas con equipos. Cuando se acabó la madera para embalar las piezas más grandes, levantaron el parquet de un bowling cercano. Tres semanas después, el personal del instituto se reunió con el barón cerca de Moscú.

La explosión en Hiroshima aceleró los tiempos. Stalin exigía resultados. Convocado a los más altos despachos, al barón se le exigió construir una bomba atómica. Siempre igual a sí mismo, dice en su biografía haber entendido inmediatamente que, de obedecer, no volverá a ver su hogar. ¿Qué hizo entonces? Sugiere a las personalidades que lo entrevistan que lo mejor era establecer una suerte de división de tareas: que los alemanes enriquecieran el uranio mientras los soviéticos construían la bomba. Tras media hora de deliberaciones, explica el barón, su propuesta fue aprobada.

Por todo comentario, hay que recordar lo que alguien dijo sobre Richter: leyendo una línea suya se puede creer que es un genio; leyendo dos se entiende que está loco.

Durante los diez años en Georgia, junto al mar Negro, Ardenne procedió con mezquindad de megalómano. Exigió que a Hertz se le asignase un laboratorio independiente, apartado del suyo; degradó a algunos de sus colaboradores y a otros los apartó definitivamente, acusándolos de quebrar la unidad del grupo alemán. Todo exiliado del grupo del barón encontró refugio en el grupo de Hertz, que prosperó y alcanzó los resultados que se esperaban del de Ardenne.

Especie de reconocimiento burocrático, al final de su carrera en la Unión Soviética, cuando todos sus subalternos ya habían sido distinguidos, el barón recibió un premio Stalin: ciento cincuenta mil rublos. La medalla peronista tampoco distinguió en la figura de Richter la consecución de un prominente logro científico, sino, justamente, “esa fe peronista que lo conquistó al pisar nuestro suelo”. Casi se puede anticipar el monótono destino de aquellos recursos. Los rublos del premio compraron la tierra en la que el barón debía construir un castillo: su nuevo instituto privado de investigación, en Dresden. Ningún biógrafo olvida anotar que allí llegó a dirigir 512 trabajadores, y que el carácter privado del instituto era inusitado en el este. Al frente de aquel instituto el barón vivió un período patético y consagratorio. Incursionó en la biomedicina y desarrolló una terapia que emplea el oxígeno como cura de casi todas las enfermedades. La explotación comercial de la desesperación ajena lo llevó a inscribir unas 600 patentes comerciales, y no le impidió acumular los honores que prodigaba el nuevo régimen. Tras la reunificación alemana el instituto colapsó por problemas financieros y renació como sociedad anónima. Ardenne murió en Dresden, en mayo del 1997.

UCRONIAS

Porque fueron colegas, porque el barón se refiere al austríaco en sus memorias, de algún modo es lícito comparar las experiencias de Richter y de Ardenne. ¿Qué enseña esa comparación? Podría decirse que entre el celebrado Ardenne y el denostado Richter no hay, esencialmente, otra diferencia que la establecida por los adjetivos. Ambas personalidades, básicamente fraudulentas, encontraron un campo fecundo de acción en la nebulosa original de la física nuclear. La suerte dispar de sus experiencias se le puede atribuir, antes que a desiguales capacidades individuales, a diferencias propias del medio en el que actuaron.

Más precisamente, entre la impostura de uno y otro hay una diferencia de grado, no esencial. La impostura de Richter es obvia, clamorosa, indudable. La de Ardenne ambigua, amparada en un prestigio anterior y en la inestabilidad del cambio de régimen. Pero esa diferencia de grado, aunque explicaría quizás el fracaso final de Richter, no sabría explicar la consagración de Ardenne.

Quien consagra a Ardenne es el sistema. El barón es el hombre del sistema, por eso su prestigio supera todo cambio de régimen. Establece con su entorno una simbiosis. Nunca deja de invertir sus recursos personales en nuevos instrumentos. Funda institutos en los que emplea a otros investigadores. Y el sistema, el poder, lo recompensa con honores. En su caso, las capacidades científicas pueden pasar a segundo plano. Alcanzada una cierta masa crítica –una cantidad de recursos, de investigadores– el sistema no necesita solamente científicos de excelencia, sino también inversiones, o voluntades emprendedoras. Y el sistema silencia la impostura del barón ahogándola bajo el peso de aquellos honores, que van conformando un prestigio. El prestigio, que suele ser un malentendido, es muchas veces una injusticia.

Richter en cambio está solo, emprende un fraude solitario donde aún no existe el sistema. Y como no puede ofrecer nada a ese sistema inexistente, sino sólo a Perón, su apogeo durará lo que dure el convencimiento de su benefactor. La falta de sistema, que parece otorgarle una libertad total, carga en realidad a cada uno de sus gestos de una trascendencia tal que le impide el movimiento. No hay sistema que lo ampare, que prohíje su impostura.

Una ucronía. ¿Qué habría sido de Richter en Alemania? Un nuevo Ardenne, quizás.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux