Que en paz descansen

Por Federico Kukso

Tener hijos, escribir un libro, plantar un árbol, clonarse... supuestas maneras de perpetuarse y burlar la muerte; en definitiva, emprendimientos que giran en torno de un razonable deseo: trascender o, más humildemente, dejar una huella. Incluso, estas intenciones continuistas se cristalizaron con el tiempo en un género literario: el epitafio (esto es, las inscripciones que se colocan sobre las tumbas), tan antiguo que incluso se remonta hasta la época de los antiguos egipcios, quienes se tomaban el tiempo de tallar toda clase de jeroglíficos sobre los sarcófagos (de los miembros de la clase dirigente) con la simple intención de invocar la protección divina. Desde entonces, ni reyes, ni actores, ni escritores y, menos, científicos, escaparon a la tentación de ser escuchados (o en este caso leídos) por última vez y quedarse así con la última palabra.

Los epitafios de algunos grandes hombres de ciencia, por cierto, no son nada despreciables: por expreso deseo de Arquímedes (285-212 a.C.), se grabó sobre su tumba uno de sus más importantes teoremas, relativo a la intersección entre una esfera y un cilindro. Sin embargo, pasaron los años y el exacto lugar de sepultura del gran matemático griego se olvidó. Hasta que en el año 75 a.C., y gracias al peculiar dibujo-epitafio, Cicerón lo redescubrió en una visita a la isla de Sicilia.

En cuanto a epitafios, la variedad es lo que abunda. Por ejemplo, en una antología griega compilada por un tal Metrodorus en el año 500 se lee (en latín) lo que parecería ser el del más grande algebrista griego, Diofanto. Pero es bastante curiosa: está en forma de enigma (precisamente, un enigma propuesto hace un tiempo en Final de Juego). De ser cierto, las últimas palabras del autor de Aritmética, que vivió alrededor del siglo III (aproximadamente, pues no se sabe casi nada de su vida), habrían sido en clave matemática.

Aunque no lo parezcan, los epitafios son difíciles de componer. A fin de cuentas, han de reducir la vida de un hombre a una mínima expresión. Un requisito de brevedad que bien cumple la inscripción que puede leerse sobre la lápida de Nicolás Copérnico (1473-1543) en la catedral de San Juan en Frombork (Polonia): “Sta sol ne moeare” (quieto Sol, no te muevas).

A veces, también, los epitafios tienen una pizca de venganza. Como el de Galileo Galilei (1564-1642), por ejemplo, que reza “Eppur si muove” (y sin embargo se mueve), la ya famosísima frase que supuestamente murmuró frente al tribunal de la Inquisición que acababa de condenarlo por herejía por el simple hecho de haber defendido el copernicanismo. Los restos de Galileo se encuentran enterrados en la Iglesia de la Santa Croce (Florencia, Italia), junto a los de Maquiavelo y Miguel Angel.

El astrónomo, matemático y físico alemán Johannes Kepler (1571-1630) no sólo enunció las leyes con que se describió el funcionamiento del sistema solar, también se encargó él mismo de redactar en una suerte de autoepitafio su autobiografía: “Mensus eram coelos, nunc terrae metior umbras; Mens coelestis erat, corporis umbra iacet” (Medí los cielos, y ahora mido las sombras; El espíritu estaba en el cielo, el cuerpo reposa en la Tierra). No obstante, muy pocos pudieron leer la inscripción pues la modesta iglesia (ubicada en Regesburg, Alemania) donde estaba su tumba fue destruida en 1632 por el ejército sueco durante la Guerra de los Treinta Años que sacudió a Europa Central entre 1618 y 1648.

La Abadía de Westminster (Inglaterra) es el lugar para encontrar lo que queda de varios grandes científicos británicos (en Francia tal honor le corresponde al Panteón, donde Marie Curie fue la primera mujer cuyos restos fueron aceptados). En ella se pueden encontrar las tumbas de Darwin, Faraday, Dirac, Herschel, Halley, por ejemplo, entre importantes monumentos erigidos en honor a reyes, escritores, actores y otras importantes personalidades. Pero la que más destaca es, sin duda, la tumba –con su correspondiente epitafio–, del científico, para muchos, más importante de todos los tiempos, Isaac Newton. Entre otras cosas, dice: “Caballero que con fuerza mental casi divina demostró él primero, con su resplandeciente matemática, los movimientos y figuras de los planetas (...) Intérprete laborioso sagaz y fiel de la Naturaleza (...) Dad las gracias, mortales, porque ha existido”. Evidentemente, la humildad no era su fuerte. Como si fuese poco, también se puede leer junto a la inscripción su fórmula del desarrollo del binomio.

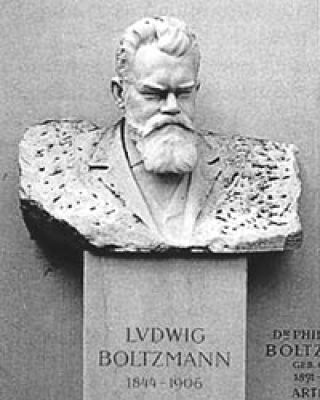

En verdad, puede que sea un entretenimiento un poco morboso recorrer las tumbas de ciertos renombrados individuos, pero no hay duda de que son bastante curiosas. Como la de André Ampère (1775-1836), cuyo epitafio dice: “Tandem felix” (Feliz al fin); la del excelente matemático Paul Erdös (1913-1996) que señala en húngaro: “Végre nem butulok tovább” (Por fin ya no me vuelvo más y más estúpido) o la lápida de Ludwig Boltzmann (1844-1906) en Viena (Austria), sobre la cual aparece grabada su famosa ecuación de la entropía “S = k log W” (ver imagen). Sin embargo, esta lista de epitafios parece estar incompleta. Falta el del gran Albert Einstein. La razón es muy simple: no tiene. Ocurre que cuando Einstein murió en 1955, su cuerpo fue incinerado (aunque se conservó el cerebro) y sus cenizas fueron arrojadas por sus familiares en un lugar desconocido.

Es bueno tenerlo en cuenta. Al fin y al cabo, uno suele conocer de los grandes personajes de la historia (científicos incluidos) dónde nacieron, cuándo murieron y a lo sumo qué hicieron. Pero, ¿por qué no saber también a dónde fueron a parar sus restos?

Tener hijos, escribir un libro, plantar un árbol, clonarse... supuestas maneras de perpetuarse y burlar la muerte; en definitiva, emprendimientos que giran en torno de un razonable deseo: trascender o, más humildemente, dejar una huella. Incluso, estas intenciones continuistas se cristalizaron con el tiempo en un género literario: el epitafio (esto es, las inscripciones que se colocan sobre las tumbas), tan antiguo que incluso se remonta hasta la época de los antiguos egipcios, quienes se tomaban el tiempo de tallar toda clase de jeroglíficos sobre los sarcófagos (de los miembros de la clase dirigente) con la simple intención de invocar la protección divina. Desde entonces, ni reyes, ni actores, ni escritores y, menos, científicos, escaparon a la tentación de ser escuchados (o en este caso leídos) por última vez y quedarse así con la última palabra.

Los epitafios de algunos grandes hombres de ciencia, por cierto, no son nada despreciables: por expreso deseo de Arquímedes (285-212 a.C.), se grabó sobre su tumba uno de sus más importantes teoremas, relativo a la intersección entre una esfera y un cilindro. Sin embargo, pasaron los años y el exacto lugar de sepultura del gran matemático griego se olvidó. Hasta que en el año 75 a.C., y gracias al peculiar dibujo-epitafio, Cicerón lo redescubrió en una visita a la isla de Sicilia.

En cuanto a epitafios, la variedad es lo que abunda. Por ejemplo, en una antología griega compilada por un tal Metrodorus en el año 500 se lee (en latín) lo que parecería ser el del más grande algebrista griego, Diofanto. Pero es bastante curiosa: está en forma de enigma (precisamente, un enigma propuesto hace un tiempo en Final de Juego). De ser cierto, las últimas palabras del autor de Aritmética, que vivió alrededor del siglo III (aproximadamente, pues no se sabe casi nada de su vida), habrían sido en clave matemática.

Aunque no lo parezcan, los epitafios son difíciles de componer. A fin de cuentas, han de reducir la vida de un hombre a una mínima expresión. Un requisito de brevedad que bien cumple la inscripción que puede leerse sobre la lápida de Nicolás Copérnico (1473-1543) en la catedral de San Juan en Frombork (Polonia): “Sta sol ne moeare” (quieto Sol, no te muevas).

A veces, también, los epitafios tienen una pizca de venganza. Como el de Galileo Galilei (1564-1642), por ejemplo, que reza “Eppur si muove” (y sin embargo se mueve), la ya famosísima frase que supuestamente murmuró frente al tribunal de la Inquisición que acababa de condenarlo por herejía por el simple hecho de haber defendido el copernicanismo. Los restos de Galileo se encuentran enterrados en la Iglesia de la Santa Croce (Florencia, Italia), junto a los de Maquiavelo y Miguel Angel.

El astrónomo, matemático y físico alemán Johannes Kepler (1571-1630) no sólo enunció las leyes con que se describió el funcionamiento del sistema solar, también se encargó él mismo de redactar en una suerte de autoepitafio su autobiografía: “Mensus eram coelos, nunc terrae metior umbras; Mens coelestis erat, corporis umbra iacet” (Medí los cielos, y ahora mido las sombras; El espíritu estaba en el cielo, el cuerpo reposa en la Tierra). No obstante, muy pocos pudieron leer la inscripción pues la modesta iglesia (ubicada en Regesburg, Alemania) donde estaba su tumba fue destruida en 1632 por el ejército sueco durante la Guerra de los Treinta Años que sacudió a Europa Central entre 1618 y 1648.

La Abadía de Westminster (Inglaterra) es el lugar para encontrar lo que queda de varios grandes científicos británicos (en Francia tal honor le corresponde al Panteón, donde Marie Curie fue la primera mujer cuyos restos fueron aceptados). En ella se pueden encontrar las tumbas de Darwin, Faraday, Dirac, Herschel, Halley, por ejemplo, entre importantes monumentos erigidos en honor a reyes, escritores, actores y otras importantes personalidades. Pero la que más destaca es, sin duda, la tumba –con su correspondiente epitafio–, del científico, para muchos, más importante de todos los tiempos, Isaac Newton. Entre otras cosas, dice: “Caballero que con fuerza mental casi divina demostró él primero, con su resplandeciente matemática, los movimientos y figuras de los planetas (...) Intérprete laborioso sagaz y fiel de la Naturaleza (...) Dad las gracias, mortales, porque ha existido”. Evidentemente, la humildad no era su fuerte. Como si fuese poco, también se puede leer junto a la inscripción su fórmula del desarrollo del binomio.

En verdad, puede que sea un entretenimiento un poco morboso recorrer las tumbas de ciertos renombrados individuos, pero no hay duda de que son bastante curiosas. Como la de André Ampère (1775-1836), cuyo epitafio dice: “Tandem felix” (Feliz al fin); la del excelente matemático Paul Erdös (1913-1996) que señala en húngaro: “Végre nem butulok tovább” (Por fin ya no me vuelvo más y más estúpido) o la lápida de Ludwig Boltzmann (1844-1906) en Viena (Austria), sobre la cual aparece grabada su famosa ecuación de la entropía “S = k log W” (ver imagen). Sin embargo, esta lista de epitafios parece estar incompleta. Falta el del gran Albert Einstein. La razón es muy simple: no tiene. Ocurre que cuando Einstein murió en 1955, su cuerpo fue incinerado (aunque se conservó el cerebro) y sus cenizas fueron arrojadas por sus familiares en un lugar desconocido.

Es bueno tenerlo en cuenta. Al fin y al cabo, uno suele conocer de los grandes personajes de la historia (científicos incluidos) dónde nacieron, cuándo murieron y a lo sumo qué hicieron. Pero, ¿por qué no saber también a dónde fueron a parar sus restos?

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux