RESCATES

jolgorios

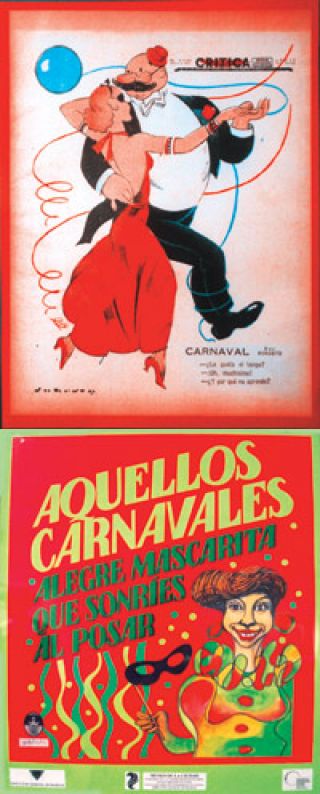

En el Centro Cultural Recoleta se exhibe Aquellos carnavales, un recorrido nostálgico por febreros de otros tiempos más festivos, donde los pomos eran de plomo, las vírgenes se volvían audaces detrás de las mascaritas y, para evitar los abusos de los ladrones, había que llevar un permiso de disfraz autorizado por la municipalidad.

› Por Soledad Vallejos

Tiempo atrás, febrero era sinónimo de carnavales. Y los carnavales suponían disfraces, fantasías y calles llenas de serpentinas, más que murgas y alguna que otra bombita de agua. Los trajes se preparaban con una anticipación digna de gran gala, familias enteras pasaban días confeccionando disfraces para ganar el premio de algún concurso, y hasta supo haber un registro donde cada vecino se anotaba con nombre, apellido y disfraz, para evitar las malas artes de rateros oportunistas. Con el encanto de otra vida cotidiana y las fotos viejas, de eso habla la muestra Aquellos carnavales..., un recorrido por el Buenos Aires hechizado por las mascaritas que el Museo de la Ciudad propone en la sala 4 del Centro Cultural Recoleta hasta el 10 de marzo. Allí, entre imágenes de desconocidos con cara de vivir el gran día bajo kilos de telas y empastes, entre páginas de revistas desaparecidas y muestras de que los pomos, los auténticos pomos de Carnaval, eran de plomo, es posible hacerse una idea de lo que fue, alguna vez, Buenos Aires en esas fechas.

Oficialmente, la ciudad era una fiesta. Corrían los carnavales de algún año de la década del 80, esa época afrancesada y supuestamente seria hasta el aburrimiento. Pero entonces, decíamos, llegaba la época de Carnaval, los tres últimos días de festividades, para hablar con exactitud, y de repente sucedía: oficinas públicas, bancos, escuelas, todo eso cerraba sus puertas para dedicarse pura y exclusivamente al jolgorio de las mascaritas. “Los visitantes extranjeros quedaban sorprendidos por el aspecto festivo de las casas, calles y plazas. De noche había fuegos artificiales en las plazas y en las calles se instalaban bandas de música. Desde las ocho hasta las doce de la noche desfilaba en perfecto orden, por Florida, Victoria, Cangallo, Rivadavia y Piedad, un corso de carrozas que ‘no se quedaba atrás del de Milán y de Roma’”, asegura el libro Imagen de Buenos Aires a través de los viajeros. La tradición, recuerda en un texto de la muestra el arquitecto José María Peña, director del Museo, había comenzado en 1869, cuando “Los habitantes de la Luna”, “Los tenorios” y “Salamanca” recorrieron el empedrado de la calle Victoria (Hipólito Yrigoyen, ahora) entre Buen Orden y Lorea (Bernardo de Irigoyen y Luis Sáenz Peña). Curiosamente o no, a la vuelta de la Calle del Pecado (una de las primeras zonas rojas de la ciudad), fue donde se oficializó esa costumbre que, por algunos días, hacía como que borraba diferencias sociales y barreras económicas. Porque el desenfreno carnavalesco, parece, no hacía demasiadas diferencias a la hora de deambular por las calles. “El juego de baldazos no reconocía edades ni sexo. Fue precisamente en el siglo XIX que, para anunciar el comienzo de los juegos se disparaba un cañonazo desde el fuerte. De esa manera se prevenía a los que no querían intervenir”, señala Peña. La víctima, digamos, tenía que considerarse afortunada si lo que recibía era un baldazo traicionero, porque perfectamente podía ser víctima de un huevo relleno: de gallina, pato o ñandú, el alimento devenido objeto contundente tenía tantas posibilidades de llevar dentro agua perfumada, o polvo de colores como ceniza. En cualquier caso, eso dolía. “Ningún hombre enemigo de las torpezas que él (el Carnaval) ocasiona, ninguna señora decente, ninguno que quiera serexpuesto a recibir un diluvio repentino, puede salir a la calle”, señalaba el conservador Diario de anuncios al promediar el siglo XIX, quizá sin sospechar que en esa “misma chacota” capaz de entreverar a chicos de buena familia con “el último de los esclavos” se vería envuelto, 20 años después, el mismísimo Presidente de la República. Peña recuerda, por ejemplo, el relato del francés Alfredo Ebelot que da cuenta de un Domingo Faustino Sarmiento de lo más entretenido mojando gente por ahí: “Sentado en una carretela vieja, que la humedad no pudiese ofender, abrigado con un poncho de vicuña, cubierta la cabeza con un sombrero chambergo, distribuía y recibía chorritos de agua” en 1870, apenas llegado de viaje. Y alguna relación debió haber entre la investidura presidencial y el Carnaval, porque también hay relatos de un verano, en Mar del Plata, que vio a Carlos Pellegrini convertido en víctima de un grupo de señoras: “En represalia por las mojaduras que el Presidente había llevado a cabo, lo alzaron y sumergieron en la fuente del Hotel Bristol”. Años más tarde, vendrían los pomos de plomo con agua perfumada “Bellas porteñas”, esos que en la muestra pueden verse con unas primorosas etiquetas verdes decoradas por querubines rodeados de flores, arrojándose agua.

A los grandes bailes de máscaras, donde se llegaba tras haber presenciado algún corso, no iba cualquiera. Grupos enteros de amigas y amigos, como las mujeres retratadas en trajes de tréboles que pueden verse en la sala, se reunían con la suficiente anticipación como para decidir el disfraz en común, diseñarlo, y encargarlo a la modista. Y esa, generalmente, era prerrogativa de clases acomodadas. Una vez de noche, “en los salones de los clubes de tono”, describe Imagen..., “las muchachas disfrazadas son las que se acercan a los caballeros, las que solicitan su compañía, las que sufren negativas, las que insisten”. El viajero mexicano Federico Gamboa se quejaba, por entonces, del desenfado de esas muchachas, que tuteaban al desconocido “amparadas en la careta. Por desgracia, aquello no es sino una broma de Carnaval; los entusiasmos que origina tiene uno que olvidarlos horas después. No sé de ninguna otra ciudad del mundo en que se practique esta costumbre deliciosa”.

En ocasiones, el hecho de que el disfraz no permitiera saber a ciencia cierta la identidad de la mascarita fue visto como un potencial peligro. Tanto fue así que, en la segunda mitad del siglo XIX, acota Peña, “la municipalidad obligó a tener ‘permiso de disfraz’. Pero era por una razón clarísima: los ladrones aprovechaban el Carnaval para entrar en algunas casas y robar sin grandes riesgos. Por eso mismo, había determinados disfraces de conjunto que no estaban permitidos, como los de saltimbanquis y equilibristas. ¿Por qué? Porque iban por la calle, uno saltaba encima del otro, de otro, de otro, hasta que uno se metía directo en un balcón, entraban y robaban. Entonces, para inscribirse en ese registro, uno tenía que decir de qué iba a ir, y le daban una medallita de bronce que decía ‘permiso oficial, corso tanto, año tanto’. Había que llevar eso”.

Tal vez los disfraces más originales, las fotos de trajes más asombrosas sean las de los años 20 al 30. Más allá de los clásicos ejemplos de dama antigua, están, por ejemplo, los ya comentados tréboles, y otros imposibles de descifrar. Fantasías puras, como las que promocionaba una publicidad de la tienda “La Giralda”, que ofrecía su “numerosa colección de disfraces y fantasías, para señoras y niñas”, siempre dentro de su línea de “ropa elegante” ajustada a todos los presupuestos, “desde el más modesto hasta el más opulento”. Desgraciadamente, la falta de espacio no permitió exponer una de las fotos que más recuerda Peña: “Una mujer disfrazada de Diagonal, de la calle Diagonal. Tenía una construcción enorme, de cartón, y algo la cruzaba de lado a lado. Al lado de ella, había otra mujer... disfrazada de rascacielo”.

Oficialmente, la ciudad era una fiesta. Corrían los carnavales de algún año de la década del 80, esa época afrancesada y supuestamente seria hasta el aburrimiento. Pero entonces, decíamos, llegaba la época de Carnaval, los tres últimos días de festividades, para hablar con exactitud, y de repente sucedía: oficinas públicas, bancos, escuelas, todo eso cerraba sus puertas para dedicarse pura y exclusivamente al jolgorio de las mascaritas. “Los visitantes extranjeros quedaban sorprendidos por el aspecto festivo de las casas, calles y plazas. De noche había fuegos artificiales en las plazas y en las calles se instalaban bandas de música. Desde las ocho hasta las doce de la noche desfilaba en perfecto orden, por Florida, Victoria, Cangallo, Rivadavia y Piedad, un corso de carrozas que ‘no se quedaba atrás del de Milán y de Roma’”, asegura el libro Imagen de Buenos Aires a través de los viajeros. La tradición, recuerda en un texto de la muestra el arquitecto José María Peña, director del Museo, había comenzado en 1869, cuando “Los habitantes de la Luna”, “Los tenorios” y “Salamanca” recorrieron el empedrado de la calle Victoria (Hipólito Yrigoyen, ahora) entre Buen Orden y Lorea (Bernardo de Irigoyen y Luis Sáenz Peña). Curiosamente o no, a la vuelta de la Calle del Pecado (una de las primeras zonas rojas de la ciudad), fue donde se oficializó esa costumbre que, por algunos días, hacía como que borraba diferencias sociales y barreras económicas. Porque el desenfreno carnavalesco, parece, no hacía demasiadas diferencias a la hora de deambular por las calles. “El juego de baldazos no reconocía edades ni sexo. Fue precisamente en el siglo XIX que, para anunciar el comienzo de los juegos se disparaba un cañonazo desde el fuerte. De esa manera se prevenía a los que no querían intervenir”, señala Peña. La víctima, digamos, tenía que considerarse afortunada si lo que recibía era un baldazo traicionero, porque perfectamente podía ser víctima de un huevo relleno: de gallina, pato o ñandú, el alimento devenido objeto contundente tenía tantas posibilidades de llevar dentro agua perfumada, o polvo de colores como ceniza. En cualquier caso, eso dolía. “Ningún hombre enemigo de las torpezas que él (el Carnaval) ocasiona, ninguna señora decente, ninguno que quiera serexpuesto a recibir un diluvio repentino, puede salir a la calle”, señalaba el conservador Diario de anuncios al promediar el siglo XIX, quizá sin sospechar que en esa “misma chacota” capaz de entreverar a chicos de buena familia con “el último de los esclavos” se vería envuelto, 20 años después, el mismísimo Presidente de la República. Peña recuerda, por ejemplo, el relato del francés Alfredo Ebelot que da cuenta de un Domingo Faustino Sarmiento de lo más entretenido mojando gente por ahí: “Sentado en una carretela vieja, que la humedad no pudiese ofender, abrigado con un poncho de vicuña, cubierta la cabeza con un sombrero chambergo, distribuía y recibía chorritos de agua” en 1870, apenas llegado de viaje. Y alguna relación debió haber entre la investidura presidencial y el Carnaval, porque también hay relatos de un verano, en Mar del Plata, que vio a Carlos Pellegrini convertido en víctima de un grupo de señoras: “En represalia por las mojaduras que el Presidente había llevado a cabo, lo alzaron y sumergieron en la fuente del Hotel Bristol”. Años más tarde, vendrían los pomos de plomo con agua perfumada “Bellas porteñas”, esos que en la muestra pueden verse con unas primorosas etiquetas verdes decoradas por querubines rodeados de flores, arrojándose agua.

A los grandes bailes de máscaras, donde se llegaba tras haber presenciado algún corso, no iba cualquiera. Grupos enteros de amigas y amigos, como las mujeres retratadas en trajes de tréboles que pueden verse en la sala, se reunían con la suficiente anticipación como para decidir el disfraz en común, diseñarlo, y encargarlo a la modista. Y esa, generalmente, era prerrogativa de clases acomodadas. Una vez de noche, “en los salones de los clubes de tono”, describe Imagen..., “las muchachas disfrazadas son las que se acercan a los caballeros, las que solicitan su compañía, las que sufren negativas, las que insisten”. El viajero mexicano Federico Gamboa se quejaba, por entonces, del desenfado de esas muchachas, que tuteaban al desconocido “amparadas en la careta. Por desgracia, aquello no es sino una broma de Carnaval; los entusiasmos que origina tiene uno que olvidarlos horas después. No sé de ninguna otra ciudad del mundo en que se practique esta costumbre deliciosa”.

En ocasiones, el hecho de que el disfraz no permitiera saber a ciencia cierta la identidad de la mascarita fue visto como un potencial peligro. Tanto fue así que, en la segunda mitad del siglo XIX, acota Peña, “la municipalidad obligó a tener ‘permiso de disfraz’. Pero era por una razón clarísima: los ladrones aprovechaban el Carnaval para entrar en algunas casas y robar sin grandes riesgos. Por eso mismo, había determinados disfraces de conjunto que no estaban permitidos, como los de saltimbanquis y equilibristas. ¿Por qué? Porque iban por la calle, uno saltaba encima del otro, de otro, de otro, hasta que uno se metía directo en un balcón, entraban y robaban. Entonces, para inscribirse en ese registro, uno tenía que decir de qué iba a ir, y le daban una medallita de bronce que decía ‘permiso oficial, corso tanto, año tanto’. Había que llevar eso”.

Tal vez los disfraces más originales, las fotos de trajes más asombrosas sean las de los años 20 al 30. Más allá de los clásicos ejemplos de dama antigua, están, por ejemplo, los ya comentados tréboles, y otros imposibles de descifrar. Fantasías puras, como las que promocionaba una publicidad de la tienda “La Giralda”, que ofrecía su “numerosa colección de disfraces y fantasías, para señoras y niñas”, siempre dentro de su línea de “ropa elegante” ajustada a todos los presupuestos, “desde el más modesto hasta el más opulento”. Desgraciadamente, la falta de espacio no permitió exponer una de las fotos que más recuerda Peña: “Una mujer disfrazada de Diagonal, de la calle Diagonal. Tenía una construcción enorme, de cartón, y algo la cruzaba de lado a lado. Al lado de ella, había otra mujer... disfrazada de rascacielo”.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux