![]()

![]()

![]() Domingo, 2 de mayo de 2010

| Hoy

Domingo, 2 de mayo de 2010

| Hoy

Otra historia de amor

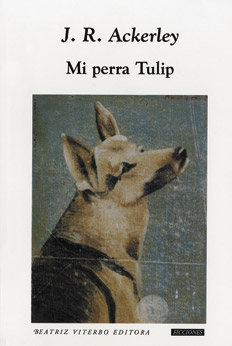

En un relato lleno de humor y tolerancia, J. R. Ackerley contó la mejor historia de amor que haya vivido: la que protagonizó junto a su perra Tulip a lo largo de dieciséis años.

Por Claudio Zeiger

Por Claudio Zeiger

Gran parte de su vida, el escritor británico J. R. Ackerley se la pasó dedicado a los demás, preocupado por ellos, cuando no obsesionado. Sirvió al imperio británico, obedeció fielmente a su padre, fue secretario de un Maharajá de la India, se desveló por varios amantes (sobre todo jóvenes proletarios) y finalmente sirvió con amor y devoción a su perra Tulip a lo largo de dieciséis años, sin dudas su relación más duradera y plena. Así como a su padre (una figura fuerte y singular que, según descubriría el escritor, mantenía oculta otra familia) le dedicó una memoria autobiográfica (Mi padre y yo, publicada póstumamente en 1968), su perra protagonizaría Mi perra Tulip, mezcla de novela, fábula e instrucción para dueños de mascotas, sobre todo si el lector quiere conocer usos, abusos y costumbres de los perros alsacianos.

En las primeras páginas de Mi perra Tulip, Ackerley refiere su inexperiencia acerca de criar un perro, y da toda la impresión de que Tulip es ingobernable. Arisca con los otros menos con su dueño, un día, una cálida mujer veterinaria da en el clavo: “Ella está enamorada de usted, eso es obvio. Y a causa de eso su vida está llena de preocupaciones”.

Así da comienzo la historia de amor entre Ackerley y su perra. Una historia signada por el choque entre cultura y naturaleza y también por la revelación de la veterinaria.

Pero también es cierto que la historia había comenzado antes, en otro libro, Vales tu peso en oro, novela que si bien es posterior a Mi perra Tulip, refiere los acontecimientos previos que llevaron al encuentro del hombre y la bestia. Tulip pertenecía a la familia trabajadora de un muchacho ladronzuelo con quien se enredaría Ackerley, y una vez terminada la relación tras una serie de entuertos más divertidos para el lector que para el novelista, éste queda a cargo de la perra, a quien debe trasladar a su diminuto departamento de Londres. Con el tiempo, reemplazaría totalmente el amor de los muchachos por el amor de su perra. Tanto fue así, que un amigo llegó a preguntarle seriamente si tenía relaciones sexuales con la perra. Algo que Ackerley negó. Pero no negó el amor pleno, la plenitud de ese afecto que lo colmaría y en cierta forma lo dejaría a salvo de aquellas desdichas derivadas de los placeres proletarios.

Tulip es una perra alegre y descontrolada, pero sobre todo está ansiosa. Y su ansiedad/dependencia de Ackerley, la traiciona. Lo mismo le sucedía al escritor con su padre, un hombre amable y muy tolerante, pero según se nos cuenta en Mi padre y yo, el hijo solía arruinar la relación por sus ataques de ansiedad depresiva. Para completar las correspondencias, cuando empiecen los períodos de celo de Tulip, y Ackerley intente conseguirle una buena pareja alsaciana de pedigreé, ella preferirá a los mestizos callejeros. ¡No hay perro que no se parezca a su dueño!

Gran parte de la novela está ocupada por los avatares sexuales y luego maternales de la perra, lo que hace que todo tome un tono de comedia amable, divertida y bastante desquiciada. Pero no es un libro leve.

En su mudez, en su permanente ser contada a través de la mirada del dueño, Tulip adquiere las alturas de un personaje jamesiano (no por nada el último capítulo se titula “Otra vuelta de tuerca”), ambiguo y enigmático, y esto que pudiera sonar a juego literario intrascendente, es el nudo del asunto: en el fondo, ese amor genuino es hacia un ser al que no se puede llegar a conocer porque pertenece a otro orden de las cosas, otra forma de vida. Se puede a lo sumo hacer un razonable aprendizaje de la naturaleza, ir a tientas por el mundo de los animales, que si parece responder a instintos y sentidos infalibles, está lleno de matices, caprichos y arbitrariedades como el mundo de los niños.

A pesar del tono patológico de ciertos fragmentos, Ackerley se muestra consciente de que su amor es entre dos seres distintos, radicalmente diferentes. Es consciente de estar frente a otra historia de amor. Por eso la seriedad de la pregunta de su amigo acerca de la naturaleza de la relación y la franqueza de su respuesta, que habría sido igual de franca de ser positiva. Ackerley contaba la verdad de sus relaciones con otros hombres y también, aquí, con su perra.

Se puede decir que gran parte de ese amor es fascinación por la opacidad (a veces desesperante) del amado. Y a través del amor de Tulip, Ackerley llega al conocimiento (aproximativo) de los sentimientos de una especie. Como cuenta en el último, lírico y emotivo capítulo del libro, en los ojos de los perros “pude entender con claridad, quizá por primera vez, el ansia y la crispación a que están sujetas sus vidas, tan enredadas emocionalmente con el mundo de los hombres, cuyo cariño se esfuerzan todo el tiempo por alcanzar, cuya autoridad esperan que obedezcan sin cuestionamiento y cuyas intenciones sólo pueden a medias dilucidar o entender”.

Por los proustianos caminos del amor, los celos, el celo y el ansia, Ackerley nos transmitió la lección seguramente involuntaria de esta perra legendaria: el triunfo de la tolerancia, la caricia, la franqueza.

-

Nota de tapa

El presagio del terror

Martín Chambi: Fotógrafo indígena nacido en Perú en 1891, capturaba con sus...

Por Alfredo Srur -

El caso Macdonald

Por Rodrigo Fresán -

Otra historia de amor

Por Claudio Zeiger -

Dos en uno

Por Juan Pablo Bertazza -

Narrar no es llorar

Por Angel Berlanga -

Las fugitivas

Por Luciana De Mello -

Los detectives salvajes

Por MartIn Glatsman -

Las luces que a lo lejos

Por Mercedes Halfon -

BOCA DE URNA

Boca de urna

-

NOTICIAS DEL MUNDO

Noticias del mundo

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.