Las Violetas, 120 años

› Por Sergio Kiernan

La confitería Las Violetas va a festejar este martes sus 120 años y su notable esquina luce perfecta, brillante y llena de gente. Es una suerte: la cafetería y ahora restaurante sobrevivió el tipo de crisis interna que destruyó El Molino y arrasó, por mucho menos, con casi todos los bares porteños, ahora plastificados.

Un problema de base es que las confiterías, como los bancos, cambiaron totalmente su paradigma. En tiempos idos se buscaba una imagen de solidez, permanencia y estilo ligado a una tradición. Físicamente, esto se traducía en una gran preocupación por la elegancia. Bronces, maderas y espejos eran los materiales básicos de cualquier barcito, a lo que las grandes potencias le agregaban mármoles y vitrales.

Hoy, y excepto por los mejores pubs, se busca señalizar juventud, buena onda, snack y otras tonterías, y de paso ahorrarse casi toda la inversión. Los bares se hacen descartables, pasajeros, escenarios para una obra con fecha de bajada de cartel. Se podría sobrevivir a bares nuevos de moda, pero la tragedia es que casi todos los cafés confundieron renovarse con suicidarse. El Tortoni fue una excepción y se transformó en una mina de oro simplemente por no cambiar (aunque perdió sus perfectas brioches a la manteca). La Ideal sigue vacilando, pese a los alfilerazos bien dirigidos del gobierno porteño. El Molino quedó como un mosquito en el ámbar, apenas con un poco de ADN rescatable. Y Las Violetas cayó y se levantó. Aleluya.

El bar fue abierto en 1884, cuando Almagro era un confín rural entre Buenos Aires en sí y Flores, que acababa de perder su condición de pueblo independiente por la capitalización porteña. Apenas pasaba el tranvía a caballo por la avenida Rivadavia y había más quintas –muchas más quintas– que casas en ejido urbano. El local que vemos hoy es de 1928 e idéntico al original: se lo rehízo para darle un gran sótano y fuertes cimientos para trepar en altura, lo que ocurrió en 1942, con los tres pisos racionalistas que coronan la confitería.

En estos años, a la confitería le pasó de todo. Los diferentes concesionarios –los dueños del local siempre lo alquilaron a gastronómicos– enriquecieron, quebraron, cambiaron, según sus suertes personales y las del país. A fines de los noventa, fue la última gran crisis, que dejó el local equipado, libre de impuestos, con concesionario ausente sin aviso y empleados que lo tomaron al ser abandonados. La Ciudad lo declaró APH, el conflicto fue resolviéndose y aparecieron nuevos concesionarios.

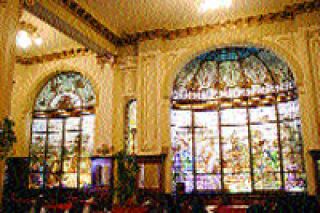

Que resultaron de un olfato finísimo. Como lo cuenta uno de ellos, Isidro Montes, que es gerente de la confitería y un asturiano de media vida y cinco hijos en Argentina, fue un enamoramiento del imperial local y una medida apuesta comercial que hasta sobrevivió a la devaluación que alteró cuanta cuenta habían realizado. Aquí viene lo fascinante del asunto: el local de formidables vitrales restaurados por Daniel Ortolá, de bronces y lámparas restaurados y con copias milimétricas para reemplazar lo perdido, de pavimento reemplazado por una réplica cariñosa, de maderas tratadas, es un excelente negocio.

¿Quién dijo que el patrimonio es museo y centro cultural?

Los muy cuerdos gastronómicos entendieron que la marca Las Violetas tiene valor y que el lujo imperdible del local es un imán. Las arquitectas Graciela Alvarez y Mónica Alvarez tomaron decisiones exactas –como demoler el abominable entrepiso– y Ortolá devolvió luz, color y arte al lugar, reconstruyendo y reparando los vitrales. El lugar se reabrió también como restaurante.

Más de un bar remodelado por alguna modita pasajera debe estar envidiando la buena suerte de Las Violetas, una vieja dama que parecía perdida. Es la segunda confitería más antigua de la ciudad y luce perfecta. Con razón hay cola para entrar.

Un problema de base es que las confiterías, como los bancos, cambiaron totalmente su paradigma. En tiempos idos se buscaba una imagen de solidez, permanencia y estilo ligado a una tradición. Físicamente, esto se traducía en una gran preocupación por la elegancia. Bronces, maderas y espejos eran los materiales básicos de cualquier barcito, a lo que las grandes potencias le agregaban mármoles y vitrales.

Hoy, y excepto por los mejores pubs, se busca señalizar juventud, buena onda, snack y otras tonterías, y de paso ahorrarse casi toda la inversión. Los bares se hacen descartables, pasajeros, escenarios para una obra con fecha de bajada de cartel. Se podría sobrevivir a bares nuevos de moda, pero la tragedia es que casi todos los cafés confundieron renovarse con suicidarse. El Tortoni fue una excepción y se transformó en una mina de oro simplemente por no cambiar (aunque perdió sus perfectas brioches a la manteca). La Ideal sigue vacilando, pese a los alfilerazos bien dirigidos del gobierno porteño. El Molino quedó como un mosquito en el ámbar, apenas con un poco de ADN rescatable. Y Las Violetas cayó y se levantó. Aleluya.

El bar fue abierto en 1884, cuando Almagro era un confín rural entre Buenos Aires en sí y Flores, que acababa de perder su condición de pueblo independiente por la capitalización porteña. Apenas pasaba el tranvía a caballo por la avenida Rivadavia y había más quintas –muchas más quintas– que casas en ejido urbano. El local que vemos hoy es de 1928 e idéntico al original: se lo rehízo para darle un gran sótano y fuertes cimientos para trepar en altura, lo que ocurrió en 1942, con los tres pisos racionalistas que coronan la confitería.

En estos años, a la confitería le pasó de todo. Los diferentes concesionarios –los dueños del local siempre lo alquilaron a gastronómicos– enriquecieron, quebraron, cambiaron, según sus suertes personales y las del país. A fines de los noventa, fue la última gran crisis, que dejó el local equipado, libre de impuestos, con concesionario ausente sin aviso y empleados que lo tomaron al ser abandonados. La Ciudad lo declaró APH, el conflicto fue resolviéndose y aparecieron nuevos concesionarios.

Que resultaron de un olfato finísimo. Como lo cuenta uno de ellos, Isidro Montes, que es gerente de la confitería y un asturiano de media vida y cinco hijos en Argentina, fue un enamoramiento del imperial local y una medida apuesta comercial que hasta sobrevivió a la devaluación que alteró cuanta cuenta habían realizado. Aquí viene lo fascinante del asunto: el local de formidables vitrales restaurados por Daniel Ortolá, de bronces y lámparas restaurados y con copias milimétricas para reemplazar lo perdido, de pavimento reemplazado por una réplica cariñosa, de maderas tratadas, es un excelente negocio.

¿Quién dijo que el patrimonio es museo y centro cultural?

Los muy cuerdos gastronómicos entendieron que la marca Las Violetas tiene valor y que el lujo imperdible del local es un imán. Las arquitectas Graciela Alvarez y Mónica Alvarez tomaron decisiones exactas –como demoler el abominable entrepiso– y Ortolá devolvió luz, color y arte al lugar, reconstruyendo y reparando los vitrales. El lugar se reabrió también como restaurante.

Más de un bar remodelado por alguna modita pasajera debe estar envidiando la buena suerte de Las Violetas, una vieja dama que parecía perdida. Es la segunda confitería más antigua de la ciudad y luce perfecta. Con razón hay cola para entrar.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux