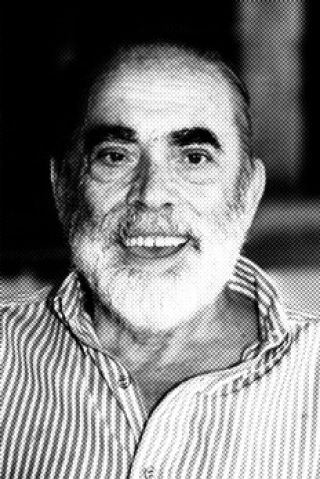

> DIEZ AñOS SIN CUCHI LEGUIZAMóN

Disuelto en la belleza

› Por Mariano del Mazo

Diez años sin el Cuchi Leguiza-món puede parecer mucho tiempo, poco tiempo, o nada. ¿Qué importancia tiene, en todo caso, la vida física de un compositor? O, cambiando el ángulo, ¿cuánto hacía que realmente el Cuchi se había ido? Las preguntas son crueles y muchas y chocan entre sí, en un cóctel temático que va desde su vindicación por parte de músicos contemporáneos y jazzistas hasta el misterio de una vida desconcertante que él abonaba, sibilino, a la manera de un Macedonio Fernández provinciano. La cita de Macedonio no es caprichosa: el pianista extraordinario que se tensaba entre la tradición y el modernismo fue también un hechizante maestro del relato oral y un poeta consumado. Por ahí están sus pocas e inhallables grabaciones de conciertos en vivo, en los que gustaba prologar cada tema con una narración ubicada entre la picaresca de Fray Mocho y los filósofos griegos que devoraba. Ahí están sus poemas y letras de canciones, sólo eclipsadas por la dimensión de la dupla con Manuel J. Castilla.

Una mirada optimista del extraño lugar que ocupa su figura en la música argentina –entre el olvido y el destrato; pensemos simplemente que no existe ningún libro serio sobre su vida y obra– nos acercaría al pensamiento de Yupanqui de considerar al anonimato como último eslabón de la cadena virtuosa de un compositor popular. El apellido Leguizamón está disuelto en la belleza (y, en algunos casos, la vigencia) de obras como “Lloraré”, “Zamba del pañuelo”, “Carnavalito del duende”, “La arenosa”, “Balderrama”, “La pomeña” y tantas más. Trabajos puntuales como los de Juan Falú y Liliana Herrero, Lorena Astudillo o Guillermo Klein funcionan como abordaje conceptual y no como rescate. El rescate supone algún tipo de peligro y la obra del Cuchi respira con una salud asombrosa. Significativamente, la puesta en foco de la lozanía de esa obra y de sus claves musicales, por lo menos en módicas dosis mediáticas, estuvo y está en manos de pianistas, gente como Manolo Juárez, Eduardo Lagos, Gerardo Gandini, Fito Páez, en su momento el Mono Villegas. Tiros aislados sobre un artista que no fue canonizado como Piazzolla o Yupanqui y que pese a ocupar un lugar central era observado desde los márgenes, algo que tal vez no le disgustaba del todo al Cuchi.

Estudió Derecho en La Plata, formó parte del coro universitario y tomó clases de música con el director del coro, el maestro Kubik. De regreso a Salta, completó estudios con Virtú Maragno e indagó en compositores como Alban Berg, Schoenberg, Erik Satie, Bela Bartok, Stravinsky, Ravel y también Duke Ellington, Art Tatum, Oscar Peterson y Billie Holiday. Ejerció como abogado y también como profesor de historia de secundario: dictó clases legendarias que aún hoy alumnos sexagenarios evocan en Salta como “la desopilante hora del Cuchi”. La abogacía lo aburría; la docencia lo inspiraba. Se autodefinía anarquista.

Inventó el Dúo Salteño, concibiendo y haciendo ejecutar con rigor una nueva concepción del arreglo vocal. En un notable dossier publicado hace algunos años por la revista Las Ranas que dirige Guillermo Saavedra, el crítico Federico Monjeau escribió: “El Dúo Salteño fue una revolución en el canto folklórico, fuera de la tradición chalchalera y fuera también de las nuevas convenciones de los conjuntos vocales de los años ‘70, basadas en conceptos corales o en la forma de esas melodías comentadas que inspiraron el chiste maldito y certero de Yupanqui: ‘uno canta y los otros le hacen burla’. El Dúo Salteño fue una invención única y polémica en sí misma; representa uno de los momentos más vanguardistas del folklore, sin la fisonomía que los experimentos vanguardistas generalmente asumen en el folklore. La reducción de medios era su principio básico”.

Fue un pionero de los conciertos de campanas e intentó una sinfonía de locomotoras, proyecto que quedó trunco por trabas burocráticas. Así como se metió en la política –fue diputado provincial–, así, con la misma determinación, huyó despavorido. Se casó, tuvo cuatro hijos y se divorció. Detestaba Cosquín y le gustaban el vino, la gastronomía y los animales. Los últimos años, cuando ya la memoria le fallaba y lo acechaba un piano desafinado (¿hay final más triste para un pianista que un piano desafinado?), tenía como objetivo poblar su jardín de bichos: gatos, perros, cabras, chalchaleros, zorzales, sapos y ranas. Hacia mediados de la década del ‘90 estaba cansado, vencido. De Sadaic le llegaban puntuales liquidaciones trimestrales irrisorias. Sufría cataratas: decía que se miraba en el espejo y no se reconocía. En esa casa salteña tocaba zambas cuando empezaba a caer la noche. En ese ejercicio crepuscular la memoria no fallaba: los médicos no sabían explicar por qué. Los hijos se turnaban para no dejarlo solo. Murió el 27 de septiembre de 2000, dos días antes de cumplir 83 años, para hundirse mansamente en los versos que escribió ya anciano:

Me voy quedando ciego

la luz titila en mis huesos,

sólo la noche derrama

su esperanza en el silencio,

dorado, herido

por lunas que pasan cantando.

Me voy quedando solo

lejos del cielo y el tiempo,

entre huellas desoladas

sin mujeres y sin perros

que huelen los rastros

por donde transitan los sueños.

A veces no sé quién soy,

la lanza de mi silbido

va alborotando recuerdos

desenredando caminos,

mientras mi risa

cae en el abismo.

Me voy quedando huraño

embalsamando destinos.

No me arrepiento de nada

el bien y el mal son olvidos,

estuches del aire que guardan

la pena y el grito.

Me voy quedando libre

sin arribos ni regresos.

Está sobrando el alma

para cantarle a los huesos,

curiosos de rumbos

que linden sabores eternos.

Por esos días habrá algunos homenajes, conciertos temáticos, entrevistas a Eulogia Tapia, cámaras de televisión en Balderrama, esas cosas. Siempre será demasiado poco.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux