Honor y gratitud

Su modo de ser, de aparecer, de militar, sumado a una serie de hitos a lo largo de la lucha por los derechos civiles y humanos en los que intervino, convierten a Carlos Jáuregui en prócer indiscutido de la historia del movimiento Glttbi argentino. En tiempos, nada lejanos, en que la palabra orgullo no se asociaba con homosexualidad, fue uno de los fundadores de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) e impulsor de las primeras marchas. Murió de sida el 20 de agosto de 1996, para entonces iniciaba una lucha para incluir en el nuevo Estatuto de la Capital Federal un artículo que condenara expresamente la discriminación por orientación sexual. A quince años de su muerte y con la ley de matrimonio igualitario en nuestro haber, recordar es un modo de la gratitud.

› Por Alejandro Modarelli

Amor compartido

Para quien conoció una vida pública en su mayor intimidad, escribir una crónica que sirva de homenaje no se salva del malentendido. No puede uno hablar de esa vida y, a la vez, negarse a decir “yo”. Y, sin embargo, se recurre a los testimonios ajenos. Aquello que se escapa, exige subirse con el amigo muerto a las alturas donde lo llevó su posteridad, cosa que se consigue siempre a medias, y uno se queda un poco afuera. En fin, no voy a empezar con el clásico racconto desde el funeral hacia atrás sino con Carlos Jáuregui una tarde en el living de su casa, que era la casa de César Cigliutti y su pareja de entonces, Marcelo Ferreyra. El lugar adonde volvió años después sólo para morirse.

Instantánea I: París era una fiesta

Con Carlos Jáuregui, el brillo en la conversación está garantizado. Cada tanto repite el gesto de acomodarse los anteojos del abuelo con el índice, un poco a la manera de Tato Bores, y el interlocutor lo mira con la fascinación y la buena fe de quien ya no le interesa adivinar, a través de ese vozarrón nervioso, posibles exageraciones cosméticas. Lo que más convence es cómo lo cuenta. Quien lo oye –y soy yo, hace más de quince años– revive el París de su idilio, donde en 1981 gana la presidencia el socialista François Mitterrand, y miles de gays, lesbianas y trans festejan en las calles, programan y documentan su visibilidad bajo la consigna de la autoafirmación. Ya no se escogerá para la hagiografía propia al homosexual fuera de la ley, Genet modelado por Sartre, sino el que, asumido, hecho un gay, hecho una lesbiana, es capaz de congregarse para exigir las llaves de la ciudad.

El poeta Néstor Perlongher fue en París, durante todo un año, un inmigrante humillado y rabioso, aunque con beca de estudio, y decía en broma que miembros de la Gestapo andaban perdidos en los subtes parisinos. A pesar de esa constatación, que venía de un feo notable que casi no hablaba el francés, no debía ser tan difícil enamorarse de París si se era un gay bonito y rubio como Carlos, acunado en su infancia de La Plata por un padre que le cantaba “La Marsellesa”. París, la Ciudad Luz de la Carta Magna de los Derechos Humanos es, más allá de sus contradicciones pasadas y futuras, el destino venerable donde este profesor del tercer mundo sueña a los veinticuatro años con un posgrado en Historial Medieval, la cúspide del pacto con la alta cultura.

Pero la calle en una democracia tan activa será para el egresado del Colegio Arzobispal de La Plata motivo de embriaguez mayor que las aulas de La Sorbona, y a medida que entreabre el closet se olvida del Medioevo.

La distancia cultural y política con la Argentina de la dictadura equivale a la que él empieza a sentir ahí respecto de sí mismo, y en el viaje existencial tendrá de guía a un militante del movimiento gay-lésbico francés, que es a la vez un amante admirable. Así, Europa funciona de sentimiento de independencia, yo-soy-lo-que-soy; de los curas y los claustros conservadores pasa a las marchas parisinas, y del secreto sobre su deseo y la lectura obsesiva de textos científicos que lo injurian, a la sociabilidad gay abierta. Y haciendo uno mismo algo de memoria: de la franela sexual dosificada por el miedo a ser descubierto, correrá al encuentro del sauna y el dark room. No hay aprendizaje en una cultura como la gay donde no deba destacarse, sobre todo, la conciencia de los propios placeres del cuerpo ejercidos también como revancha contra la vergüenza.

Antes del regreso a La Plata investido de gay, un último pecado. Pasa por el estado de Utah, donde por invitación de un amigo platense mormón, puto en las sombras, comparte unos días con una familia que eleva plegarias contra Sodoma. Ay, Carlitos.

Carlos Jáuregui en plena militancia, convoca la atención de los medios.

Carlos Jáuregui en plena militancia, convoca la atención de los medios. Instantánea II: La democracia no era esa fiesta

Como para tantos de nosotros, que por un tema de edad o de retraso de interés en la política no habíamos tenido contacto con la izquierda revolucionaria, la llegada del alfonsinismo era para Carlos una especie de asalto al Palacio de Invierno. Llegaba “la izquierda posible”, y uno soñaba con la perspectiva de nuevos derechos, como en la Francia de Mitterrand. Lo cierto es que la consigna de los radicales “Somos la vida” tenía un límite bochornoso, que eran las contradicciones internas del propio partido, que mantenía a figurones históricos conservadores. En esas circunstancias, el desencanto de Carlos fue casi una reacción refleja porque, en lugar de derechos, los gays, las lesbianas y las trans tuvieron razzias.

Mucho antes que con las leyes de obediencia debida y punto final, el gobierno radical decidió conservar y abusar de la figura inconstitucional de los edictos policiales, que castigaban “la incitación al acto carnal en la vía pública” o andar vestido “con ropas del sexo opuesto”. Obviamente, los únicos castigados (y casi siempre chantajeados) eran los gays y las travestis. Por lógica, también volvieron las razzias contra los lugares de encuentro de la comunidad. La joda de los desviados tenía que someterse al orden de los normales, y a veces ni la coima pagada a tiempo salvaba de sobresaltos a una discoteca gay. El ministro del Interior de Alfonsín, Antonio Troccoli, estaba obsesionado con los homosexuales, y posiblemente entre los motivos pesaba en igual medida su idea de moralidad pública que ser el padre de una loca muy reconocida en el ambiente gay. Troccoli no sabía dónde esconder al hijo que, además, era amigo del hermano de Carlos, Roberto Jáuregui, otra loca que por entonces actuaba en el under porteño. Roberto se haría famoso en los ‘90, cuando se volvió militante de las batallas contra el HIV-sida, y fue el primero en admitir en los medios masivos que convivía con la enfermedad, cuando había gente que después de darle la mano a un seropositivo corría a lavarse en el baño. Roberto murió en 1993.

“Con discriminación y represión no hay democracia” era el título de una solicitada publicada por la CHA en mayo de 1984 en el diario Clarín. Con esa aparición, la sociedad quedaba notificada de la existencia de una asociación civil de raritos, que reclamaba contra la violencia del Estado. En el curso de unos pocos años, los gays argentinos transitarán, entonces, de la sociabilidad clandestina a reconocerse en la celebridad de una sigla: la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, ingresaba así, a través del diario más vendido, a las responsabilidades de la presencia mediática organizada. En ella confluían antiguos militantes del Frente de Liberación Homosexual de los años ‘70, disuelto antes de la dictadura.

Carlos, después de su paso por Francia, decide transformar su nuevo sentimiento singular de dignidad en un proyecto de reivindicación colectivo de las minorías sexuales. No hay dignidad ni orgullo encerrado en uno mismo. Huérfano ya en 1983, dejada atrás para siempre la ciudad de La Plata, aspira a convertirse en el primer presidente de la CHA, y lo consigue. En el haber del nuevo dirigente se computa su paseo juvenil cosmopolita por la militancia internacional, el nervio puesto en el trabajo, su elocuencia de docente, su definitiva deserción del closet, y que a pesar de que podía en broma designarse a sí mismo en femenino, era del tipo viril (hay quien hoy exagera al conferirle un estilo Humphrey Bogart), justo cuando la mariconería es hacia fuera, y a menudo hacia adentro, una conducta antipolítica.

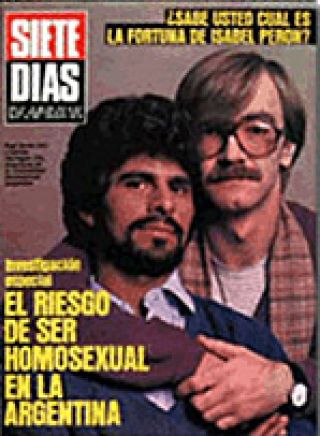

Cuando las páginas de policiales en los diarios o las comedias machistas conspiran contra el respeto, la visibilidad pública del gay comprometido es una necesidad si se quiere intervenir sobre las instituciones. Pero las caras en ese momento escasean, y quien se muestra públicamente, mañana puede perder demasiado. El gay de entonces cree que debe cuidar la decisión de su familia de no saber, el secreto en la oficina, porque la simulación es la única fuente de gobernabilidad de la propia existencia. En abril de 1984, la revista Siete Días ilustra su tapa con la imagen de Carlos abrazado a un falso novio. Ningún homosexual, hasta entonces, había hecho semejante donación de su rostro para la causa de los derechos.

César Cigliutti, que desde Gays DC se hizo cargo de la CHA en 1997, cuando de la sigla sólo quedaba la fama y la agonía de la fama, conoce bien lo que costó a las generaciones anteriores sustraerse a las violencias, las que provenían de la casa y la calle, y las que la culpa cometía sobre uno mismo: “En una época donde el término homofobia no era comprensible ni para el Estado, y a veces ni siquiera para los propios gays y lesbianas, Carlos se animó a dar la cara en los medios de comunicación. Es cierto que los padres habían muerto y el hermano era también gay. Y eso le daba mayor autonomía. Pero también es cierto que él sale a la esfera pública cuando las consecuencias eran siempre difíciles, y no lo acompañaba muchas veces la propia comunidad. Porque se suponía que la discreción era el mejor remedio contra la injuria. En esa donación de sí, tuvo que abandonar el puesto de docente en un colegio cristiano, el San Marón. Rompió con La Plata definitivamente. Y encontró en el activismo su familia, donde exigió cobijo, y con razón, porque su entrega era absoluta. Cuando se quedó sin casa después de la muerte de su pareja, Pablo Azcona, vino a vivir conmigo, porque yo era su hermano de adopción”.

La circulación pública de la cara de Carlos Jáuregui fue para la comunidad gay y lésbica un combate ganado a la clandestinidad. El cumplimiento acabado de una responsabilidad, bastante antes de que se hiciera conocido y querido su nombre.

Instantánea III: Resistir es combatir

El increíble carisma de un líder como era él requiere de una biografía de momentos fundamentales; queda para la que está escribiendo Mabel Bellucci (ver recuadro) el análisis político más documentado. Yo, apenas, voy buscando en la memoria unas fotos.

Si el año en Francia fue una especie de partenogénesis de Carlos Jáuregui, pero donde no hubo acreditación de testigos, la razzia de julio de 1985 en la discoteca Contramano, de José Luis Delfino, lleva ya laureles de mito comprobado. La Brigada de Moralidad se encontró esa noche, por primera vez, con un gay estruendoso que busca soliviantar a los pares, y utiliza el Himno Nacional para detener el embate, como en toda manifestación de disidentes en la Argentina cuando se acerca la represión. “Usted no se lleva a nadie de acá”, pone el pecho y alguno hasta se suma. Pero faltaban los apoyos que hacen historia, y la audacia neoyorquina termina con el traslado tercermundista de Carlos, y de otros elegidos a dedo, en un carro al Departamento Central de Policía, además de ganarse una acusación por resistencia a la autoridad. Atención que esta vez la represión contó con la solemnidad de un carro porque, otras veces, policías de a pie llegaban a detener un colectivo de línea, transformado en patrullero queer, con tal de arrear a los detestados maricones.

Si entre los lugares comunes de hoy sobresale, con demasiada liviandad, la denuncia de gays y lesbianas contra el “gueto” o “ambiente”, hay que saber imaginar hasta qué punto nuestros espacios de sociabilidad son también de conciencia de una elección personal que tiene, y sobre todo tuvo, efectos políticos. No es pueril señalar que la CHA se fundó en el sótano donde funcionaba Contramano, y creo que funciona todavía, remozado. Si todo sexo es político, el boliche-de-los-putos (como oí decir a unos borregos en la calle) también lo es. Alguna vez se escribió que Carlos había querido inaugurar ahí su pequeña revuelta antisistémica a la manera de Stonewall, en un arrebato. En todo caso fue otro más de esos arrebatos geniales que, por ejemplo, lo llevaron mucho después, medio dormido después de las clásicas borracheras, a anunciar por radio una querella por discriminación contra el cardenal Quarracino. Mientras el pensamiento tarda en convencer, las huellas del alcohol resuelven una acción compleja en un segundo.

Instantánea IV: Orgullo mata dignidad

Los años sucesivos son de crecimiento del estratega que pensaba siempre en compañía de otros, y sabía escuchar con la paciencia que no tenía al escribir un artículo o un libro. El homosexual en la Argentina, de 1987, fue una revisión histórica sin demasiada revisión de estilo, pero todo investigador del movimiento lo necesitará. Aunque el lujo siempre prestado no lo aburría, como tampoco los programas de televisión, sabía vivir sin un peso y donó los derechos de autor a la CHA. En esa época ya había tejido con inteligencia su alianza con los organismos de derechos humanos, donde todavía hay quienes lo recuerdan. Muy poco después se fue de la CHA por desacuerdo con la nueva dirigencia, que no era consciente de los cambios que se producían en el movimiento internacional. Y con él se fue también Cigliutti: “En ese momento nosotros ya comprendíamos el sentido de las Marchas del Orgullo, y del mismo término Orgullo Gay, que se vincula con la ampliación de los derechos civiles. En 1992, desde Gays DC planificamos la primera Marcha en Buenos Aires, con la oposición de la CHA de entonces, que sólo concebía el significante Dignidad, muy anclado en lo subjetivo. Además presentamos el primer proyecto de unión civil. Sin embargo, y a pesar de las broncas, nunca dejamos de tener un sentimiento de pertenencia a la CHA. Era la nostalgia del origen”.

En los ’90, ya en Gays DC, se le pidió una semblanza autobiográfica en la revista Caras, lo que de por sí certifica su popularidad. Escribe: “Si el hecho de ser homosexual afecta a quienes lo son, es a causa de la falta de derechos... De todas las discriminaciones, la que a mí me ha tocado padecer en forma particular es el desamparo legal”. Con esa frase, Carlos marcaba un programa de intervención política, como si hubiera leído las reflexiones de Hannah Arendt, que Didier Eribon llega a considerar “la filósofa del movimiento gay”. La peor no es la discriminación de la sociedad sino la del Derecho. Y pone de ejemplo su propia historia, cuando tras la muerte de su pareja Pablo Azcona, a mediados de los ‘80, se quedó sin una casa que sentía propia.

Album incompleto

Después de Azcona, el tiempo que dedica Carlos a los poquísimos novios no volvió a ser tan generoso como el de los amigos. Y fue a César Cigliutti a quien acudió cuando despertó el virus que había decidido durante años mantener olvidado en su propio cuerpo, y en su propia habla, justo cuando había salido el primer cóctel contra el sida y él quiso seguir sordo a la esperanza clínica: “Me dolió enterarme de que había acumulado frascos y frascos sin tomar las pastillas. Pienso ahora en la figura del mártir, la entrega del propio cuerpo que se cumple con la muerte. El siempre decía que iba a morirse antes de los cincuenta. Y se murió antes de los cuarenta”. En un momento de la conversación con César, sobreviene la risa. Nos acordamos de los turnos de amigos junto al sillón donde Carlos pasaba los últimos días. Le tocó a Alejandra Sardá informar, con el registro de voz que reclama lo trascendente, que el enfermo pedía una cruz. Caramba, pensamos, volvió a los orígenes. César se le acerca, para confirmar el pedido: “Quería Crush”.

Muerto joven, Carlos Jáuregui devino sinónimo del único consenso inapelable dentro del movimiento Glttbi. Un apogeo con el que nadie rivaliza. Y catorce años después del 20 de agosto de 1996, una plazoleta en el barrio de Constitución llevará su nombre, en nuestro nombre.

Subnotas

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux