ASIA Y MEDIO ORIENTE > CIUDADES Y FORTALEZAS LEGENDARIAS

Según pasan los milenios

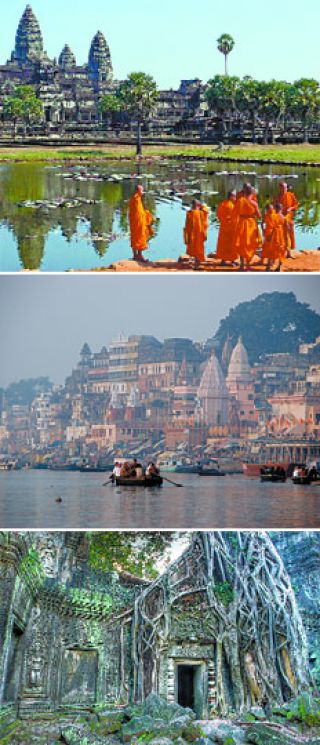

Son milenarias y sus piedras trasuntan mística, épica y tragedia: la fortaleza de Masada y su historia de suicidas; la ciudad de Persépolis con los leones alados del imperio persa; Samarkanda y las huellas de Alejandro Magno y Gengis Khan; Angkor y sus Budas de piedra, y la sagrada Varanasi con sus crematorios a orillas del Ganges.

› Por Julián Varsavsky

Las ciudades y fortalezas milenarias de Asia y Medio Oriente tienen el aura de los paraísos perdidos. De algunas sólo quedan los restos de un muro semiderrumbado, pero otras laten con ininterrumpida vida. Son también lugares que sumergen al viajero en ambientes bíblicos, védicos y coránicos. Y por lo tanto remiten al origen de las cosas, a los mitos de creación. Por eso son una gran reliquia que tantos quieren ver y tocar, como restos todavía tangibles y materiales de tiempos de gloria irrecuperable.

Angkor, por ejemplo, se mantuvo casi intacta en la selva camboyana. En la India, la ciudad de Varanasi nunca murió: sigue inmersa en la mística religiosa a orillas del Ganges. La fastuosa Samarkanda fue reconstruida varias veces con una diferente cosmovisión. Y las columnas, arcos y monumentos de Persépolis se conservaron bajo la arena del desierto mesopotámico después de haber sido incendiada por Alejandro Magno no sólo para vengar el saqueo de su querida Atenas y su Acrópolis sino para anunciar al mundo el final del dominio persa.

De la época de oro de esas ciudades quedan columnas, minaretes y magnos portales por donde entraban los reyes. A su alrededor suele haber fosos de agua, abismos o muros perimetrales que las hacían inexpugnables. Y los ecos fantasmales de sus habitantes resuenan en sus recintos sagrados.

EL OCASO DE LOS DIOSES Al alba, en la ciudad perdida de Angkor, la lejanía se eriza de pirámides y torres con forma de llamarada de piedra en medio de la selva. Las cúpulas sobresalen en la espesura vegetal, mientras la niebla se desvanece tras las palmeras. Y ante los viajeros se levanta un reino entero tragado por la jungla.

La antigua capital de la civilización Khmer fue descubierta para Occidente hacia el año 1860. Literalmente devorada por la selva, se mantuvo en perfecto estado de conservación en el corazón de la actual Camboya, con un millar de templos budistas e hinduistas que datan aproximadamente del año 1000.

Una vez dentro de la inquietante ciudad de Angkor, abruma la ansiedad por develar los enigmas escondidos en cada santuario. Se puede comenzar por Angkor Thom, el subconjunto de templos erigidos en el siglo XII por Jayavarman VII, que fue el centro de la nueva capital del imperio donde residió un millón de religiosos y militares. Un muro de 4 kilómetros cuadrados y un foso de agua que en su tiempo estaba colmado de cocodrilos rodean Angkor Thom.

A medida que uno se interna en la selva aparecen los curiosos monitos observándolo todo. Pero de golpe ocurre lo inesperado: sobre la copa de los árboles sobresalen centenares de enigmáticos rostros gigantes tallados en piedra, que miran al visitante desde todos los rincones con su sonrisa inmóvil. Cada vez son más y la paranoica sensación de ser vigilados se torna enervante. Son cabezas de Buda con cuatro colosales caras cada una, mirando hacia todos los puntos cardinales desde lo alto de las 54 torres del Templo Bayón. Un entretejido de líquenes y plantas trepadoras camufla los insomnes rostros, que parecen cobrar vida cuando el sol se filtra entre la vegetación.

El punto culminante de la visita está precedido por una calzada triunfal de 250 metros de largo que conduce a los peregrinos como hipnotizados hacia esa ancha mole de piedra que es el templo de Angkor Wat. Luego una empinada escalinata lleva hasta la terraza más elevada del templo, donde se ingresa en el santuario central destinado al contacto directo del rey con los dioses. Solamente el monarca podía subir allí a adorar la sombría escultura de Vishnú entre cuatro paredes talladas con caracteres sánscritos.

Los visitantes están muy desperdigados en la vastedad de Angkor y es posible disfrutar de una soledad absoluta en medio de las ruinas. Un ambiente sereno rodea los templos, que parecen haber estado ocupados hasta el día anterior. Y aunque no se ve a nadie, pareciera que unas horas antes el reino Khmer palpitaba de vida y el rey salía de su palacio iluminado por centenares de antorchas, montando su elefante con los colmillos enfundados en oro.

RIO MISTICO DE LA INDIA Al desembocar en las calles de Varanasi por primera vez, todo viajero siente una severa compulsión por ver el Ganges y sus legendarias escalinatas. La primera imagen junto al río puede ser la de un hombre sentado sobre una piedra con las piernas enroscadas en posición de loto, venerando una oscura imagen de granito con cabeza de elefante y cuerpo de hombre. El místico puede pasarse horas sentado en esa posición –con el torso desnudo y un turbante rojo–, inmerso en una nube de sahumerios. Y con los párpados cerrados, absolutamente desconectado de cualquier percepción terrenal, cada tanto romperá el silencio con un obsesivo mantra: “Om shri ganeshaia”.

Varanasi existe casi desde siempre y dice la leyenda que nació de una lágrima de Shiva que cayó al Ganges. Al recorrerla, algo extraño en el ambiente parece certificar lo que dicen los documentos históricos acerca de la existencia de la ciudad ya en el año 800 a.C. Y según los textos sagrados del budismo, en Varanasi el Iluminado ofreció su famoso primer sermón en el Parque de las Gacelas, hace 2500 años.

Al cruzar el arco de entrada al casco antiguo de la ciudad, el ruidoso caos callejero se apacigua. Adentro de ese laberinto de callejuelas angostas no hay edificios modernos, y llegado a cierto punto las calles se estrechan tanto que no hay lugar para que transite un auto. Al deambular por esas calles de piedra escalonadas en busca del río, uno suele toparse con alguna vaca atravesada abarcando todo el espacio de pared a pared. Las callejuelas están entrelazadas sin sentido y las viviendas lucen colores tan contradictorios como el turquesa, el gris, el ocre y el carmesí. Son casas bajas y rústicas, generalmente sin agua corriente. Además de su antigüedad real, el casco histórico exhibe un aspecto casi ruinoso que lo inviste de un aura milenaria. Los monjes errantes viven en la calle y circulan por los alrededores del Ganges con sus tridentes al hombro otorgando bendiciones. Allí, rodeado de antiguos santuarios, el viajero respira el aroma de una espiritualidad irresistible hasta para el más escéptico de los mortales. El aire está enrarecido por el humo de las piras funerarias junto al río y por el olor penetrante de los inciensos que emana de los templos. Y por doquier brotan las envolventes melodías de las cítaras, sumadas a la aletargada percusión de las “tablas” que provienen de enigmáticas escuelas de yoga y meditación.

Al caminar por las callecitas sin vereda de Varanasi se ven multitudes de peregrinos dirigiéndose al río como hechizadas. El Ganges ejerce una atracción involuntaria, incluso para el extranjero, quien es acarreado por la inercia de tanta gente convencida de que hay un solo rumbo.

La experiencia cumbre del viaje llega con el resplandor del alba, navegando sobre una canoa por las neblinosas aguas del Ganges. En la orilla se vislumbran las siluetas de los primeros peregrinos que llegan a cumplir con la sagrada inmersión en el río eterno. El apagado murmullo de las oraciones védicas se oye como una letanía, al tiempo que Surya –el Dios Sol– se remonta imponente con un melancólico fulgor naranja iluminando la lenta pero fervorosa actividad que se desata a la vera del río. Las multitudes descienden las escalinatas y sumergen medio cuerpo en el agua con las manos en posición de rezo. Y el río se abarrota de balsas con grupos de hasta veinte personas llegadas desde los lugares más remotos de la India y Nepal. Muchos lucen sus turbantes de gala y se nota a simple vista que están disfrutando del día más feliz de su vida. Millones de peregrinos vienen aquí cada año a cumplir con un designio primordial del hinduismo: una vez en la vida hay que visitar la Ciudad Sagrada de Varanasi. Y lo ideal es llegar para morir en la ciudad, y así no reencarnarse nunca más. Muchos enfermos lo hacen.

LA FORTALEZA DE LOS ZELOTES ¿Es leyenda o es historia que Eleazar Ben Yair reunió a sus lugartenientes en el palacio occidental de la fortaleza de Masada y pronunció un célebre discurso proponiendo un sorteo para que un grupo de elegidos les diera muerte a todos los demás? La obsesión era no caer con vida en manos de los romanos y al mismo tiempo evitar el suicidio, prohibido por las leyes sagradas. La única versión de este relato –con las inevitables variaciones que le agrega el tiempo a todo relato– pertenece a Josefo Flavio, un historiador judío que colaboró con los romanos y cuya fuente de información habrían sido dos mujeres que sobrevivieron a la tragedia.

El escenario de esta historia milenaria es la fortaleza de Masada, erigida en lo alto de un escarpado monte con forma de meseta en los bordes orientales del desierto de Judea, cerca del Mar Muerto y del bíblico río Jordán. En el siglo I, el Imperio Romano había ocupado Palestina derrotando al reino judío de los macabeos, lo cual mantenía a sus habitantes en estado constante de rebelión. Pero al mismo tiempo los judíos de Jerusalén tenían divisiones internas que los separaban en varias sectas enfrentadas entre sí. Una de ellas, la de los zelotes, lideró una gran rebelión contra el Imperio. Acosados por los romanos, los zelotes capturaron la fortaleza de Masada, donde también fueron a refugiarse otros sectarios dirigidos por Eleazar Ben Yair, el gran protagonista de esta tragedia.

Como en aquella época Masada era casi inexpugnable, unos 960 sobrevivientes de la rebelión judía pudieron refugiarse durante tres años, conformando el último bastión de resistencia contra los romanos. Doblegar una fortaleza natural como era aquel escarpado monte, que a su vez estaba amurallado, era una tarea complicadísima para las técnicas militares de la época. Un total de ocho campamentos romanos se establecieron alrededor de la fortaleza para planificar un ataque que llevó siete meses de preparativos en los que sitiadores y sitiados se veían todos los días y podían incluso dialogar entre sí a los gritos.

La única forma de llegar hasta los bordes de Masada era construyendo una rampa de piedras, cuyos restos se pueden observar aún hoy. Los zelotes, por supuesto, se dedicaron a hostigar a los constructores, pero los romanos construyeron una torre recubierta de hierro desde la cual arrojaban flechas, dardos y piedras, impidiéndoles asomar la cabeza.

Todo estaba perdido para los judíos, quienes sabían muy bien que les esperaban la violación de sus mujeres, la tortura, la muerte y la esclavitud. Entonces Eleazar Ben Yair citó a todos y los animó con un célebre discurso donde planteó que “las manos propias serían más piadosas que las del enemigo” y los arengó a “conservar nuestra libertad como un ejemplar monumento funerario”, según el testimonio recogido por Josefo. “Primero destruyan nuestro dinero y la fortaleza por medio del fuego..., no conservemos nada, salvo las provisiones, pues ellas darán testimonio de que no fuimos vencidos por falta de cosas necesarias, sino que, de acuerdo con nuestra resolución, hemos preferido la muerte antes que la esclavitud.” Los maridos abrazaron a sus esposas, “les dieron los besos de despedida más largos a sus hijos y no hubo uno solo de esos hombres que sintiera escrúpulos en cumplir su parte en esa temible ejecución, y cada uno mató a sus parientes más queridos”.

A los romanos les llevó siete meses escalar las paredes de aquella montaña. Pero en nuestros días la tarea no lleva más de diez minutos, ya sea con un moderno cablecarril o a pie por una escalinata. Y hoy, viajeros de todo el mundo llegan hasta ese solitario monte en medio del desierto para evocar en su cima la que habría sido una de las historias más trágicas del mundo antiguo.

EL REINO DE TAMERLAN La ciudad de Samarkanda es hoy la segunda ciudad de Uzbekistán –antigua república soviética–, un país ligado culturalmente al antiguo imperio persa. Fundada en el siglo VII a.C., fue capital de la satrapía de Sogdiana bajo la dinastía Aqueménida de Persia. Hasta que Alejandro Magno llegó a la región en el 329 a.C. y logró establecer allí una ciudadela.

En el año 1220 el temible conquistador mongol Gengis Khan tomó Samarkanda sin mayores problemas y la redujo a cenizas. Casi un siglo y medio después, en 1360, apareció en la tumultuosa escena política de Asia Central el conquistador Tamerlán, quien instaló en Samarkanda la capital de su imperio, que se extendía desde la India hasta Turquía. En esa época, la ciudad alcanzó su mayor brillo cultural y su esplendor se refleja en la fastuosa arquitectura islámica que llegó hasta nuestros días.

El sitio histórico más famoso de la ciudad es la deslumbrante Plaza del Registán, donde se levantan tres antiguas madrazas –universidades islámicas–, consideradas el prototipo que inspiraría a la mayor parte de la arquitectura del mundo islámico en los últimos 600 años.

En la tradición islámica, Samarkanda tiene un aura de ciudad mitológica, centro de vastos imperios, tumba de grandes profetas y reyes, faro científico y religioso, y modelo de sociedad islámica idealizada, donde alguna vez habrían reinado la justicia, la gloria y el término justo de todas las cosas. Es el paraíso perdido del Islam en la tierra, el mismo del que se precia –y que de alguna manera necesita– toda religión.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux