ESPECTáCULOS › CONCIERTO DE BILL FRISELL

El sonido de la belleza americana

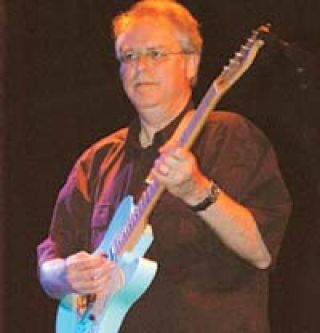

El guitarrista llegó con un trío excelente y tocó su música en las fronteras del jazz.

› Por Diego Fischerman

Bill Frisell es una figura extraña en el mundo del jazz. Formado en ese género y respetado como pocos dentro de ese universo, su música no sólo remite con frecuencia a un timbre y a estilos ajenos al jazz sino que, directamente, elige regirse con sistemas de valores distintos. Aquello que constituye el principio de medida del jazz para Frisell no cuenta en absoluto. En ese género son constitutivas las ideas del solo como recurso de desarrollo y ampliación de la forma y el concepto de virtuosismo en el sentido del trabajo en el límite de las posibilidades técnicas y del riesgo puesto en escena. Frisell, en cambio, pasa por el costado y construye su lenguaje de acuerdo con parámetros distintos. Una melodía repetida, pequeñas células melódicas y rítmicas obsesivas y, sobre todo, la focalización sobre el timbre son sus maneras de encarar un tema. Y poco importa si se trata del blues Raise Four, de Thelonious Monk, o de A Hard Rain’s A-Gonna Fall, de Bob Dylan, para citar dos de los momentos más interesantes de la presentación con la que abrió, el viernes pasado, su segunda visita a Buenos Aires.

Las distancias o cercanías de Bill Frisell con el jazz no tienen que ver con la elección de los materiales o con el hecho de que, frecuentemente, los rasguidos country o el sonido à la pedal steel guitar se adueñen del clima, sino con la elección de formas de trabajar esos temas que son absolutamente ajenas al jazz. En la música de Frisell –y esto es así desde sus primeros discos– no hay solos, de acuerdo con la acepción que el jazz le da a esta palabra. Es decir, todo es una especie de largo solo en que la guitarra va llevando la melodía, más a la manera de una voz solista que a la de un instrumento, y sin recurrir a la paleta de recursos fijada por las dinastías de Wes Montgomery, Jim Hall y Grant Green. A lo sumo puede aparecer algún motivo octavado, a la manera de Montgomery, pero no hay escalas veloces, no hay improvisación sobre los acordes e, incluso, dos de los tópicos fundamentales del jazz, la riqueza armónica y la variedad en las subdivisiones rítmicas, son literalmente ignorados. En ese sentido, es tan importante el propio estilo del guitarrista como el de los músicos con los que conforma sus grupos. Algunos de ellos vienen del jazz y otros no pero todos, en el momento de tocar con Frisell, deben despojarse de sus vestiduras anteriores. La complejidad de su lenguaje, eventualmente, no está dada por ninguno de sus elementos en particular sino por la combinación excepcional que hace de ellos. La música de Frisell no se destaca ni por la elaboración de su armonía ni por la belleza melódica –un terreno en el que, en todo caso, Pat Metheny se encuentra mucho más en su territorio– ni por las sorpresas rítmicas. Su plus está, precisamente, en esa inquietante frontera por la que transita, tan cercana al imaginario estadounidense como lejana de cualquier dogmatismo estilista.

El paisaje de Frisell, asistido a la perfección por el contrabajista Victor Krauss y el baterista Matt Chamberlain, incluye al jazz, eventualmente, pero más en su referencia a una música desarrollada instrumentalmente que a un particular sistema musical. Incluye, además, el country, el folklore de los Apalaches, la música del sur profundo –desde el zydeco de Louisiana al blues–, el rock, desde ya, el rhythm & blues y, también, las bandas estudiantiles, las marchas de los estadios, elnorteamericanismo optimista del new deal –sobre todo el Aaron Copland de Billy the Kid y Appalachian Spring– y el posminimalismo de John Adams. Su mundo sonoro se ajusta casi como un guante a lo que los norteamericanos llaman americana. Y si en Unspeakable, su último disco, en el que participan bronces, un cuarteto de cuerdas y una importante cuota de samples y sintetizadores, esta apuesta estética parece llegar a un punto culminante, en su presentación porteña, a pesar del formato de trío –que, no obstante, nada tuvo que ver musicalmente con los tríos habituales de jazz– y del repertorio –que no incluyó ningún tema de ese álbum– la hipótesis fue exactamente la misma. Si faltaba algún grado de explicitación llegó después del último tema oficial, una fantástica versión de dos de sus propios temas encadenados, Lookout for Hope y Bada Drame. El bis, mucho más que un mero trámite de forma, fue una declaración de principios: una versión escrupulosamente ceñida a la melodía de What The World Needs Now Is Love, de Burt Bacharach, un autor tan norteamericano como puede serlo quien ganó millones haciendo éxitos, quien fue olvidado y, más tarde, literariamente recuperado por la intelectualidad neoyorquina. En esa recuperación mucho tuvieron que ver, desde luego, Elvis Costello, que compuso con él una serie de canciones que luego grabaron en disco y, claro, Bill Frisell, que registró, al mismo tiempo, un álbum gemelo, con los mismos temas pero en versiones jazzísticas. O, mejor, indescriptible e irrepetiblemente frisellísticas. La apropiación y legitimación que Frisell proyecta sobre esos Estados Unidos que él mismo define como “banda de sonido de mi vida” actúa, obviamente, en sentido inverso. A la vez que jerarquiza muchas músicas menores –e incluso una manera de hacer música que el jazz podría considerar menor– encuentra allí, en un paisaje musical ecuménico y posmoderno –y absolutamente norteamericano– su motor y justificativo.

Las distancias o cercanías de Bill Frisell con el jazz no tienen que ver con la elección de los materiales o con el hecho de que, frecuentemente, los rasguidos country o el sonido à la pedal steel guitar se adueñen del clima, sino con la elección de formas de trabajar esos temas que son absolutamente ajenas al jazz. En la música de Frisell –y esto es así desde sus primeros discos– no hay solos, de acuerdo con la acepción que el jazz le da a esta palabra. Es decir, todo es una especie de largo solo en que la guitarra va llevando la melodía, más a la manera de una voz solista que a la de un instrumento, y sin recurrir a la paleta de recursos fijada por las dinastías de Wes Montgomery, Jim Hall y Grant Green. A lo sumo puede aparecer algún motivo octavado, a la manera de Montgomery, pero no hay escalas veloces, no hay improvisación sobre los acordes e, incluso, dos de los tópicos fundamentales del jazz, la riqueza armónica y la variedad en las subdivisiones rítmicas, son literalmente ignorados. En ese sentido, es tan importante el propio estilo del guitarrista como el de los músicos con los que conforma sus grupos. Algunos de ellos vienen del jazz y otros no pero todos, en el momento de tocar con Frisell, deben despojarse de sus vestiduras anteriores. La complejidad de su lenguaje, eventualmente, no está dada por ninguno de sus elementos en particular sino por la combinación excepcional que hace de ellos. La música de Frisell no se destaca ni por la elaboración de su armonía ni por la belleza melódica –un terreno en el que, en todo caso, Pat Metheny se encuentra mucho más en su territorio– ni por las sorpresas rítmicas. Su plus está, precisamente, en esa inquietante frontera por la que transita, tan cercana al imaginario estadounidense como lejana de cualquier dogmatismo estilista.

El paisaje de Frisell, asistido a la perfección por el contrabajista Victor Krauss y el baterista Matt Chamberlain, incluye al jazz, eventualmente, pero más en su referencia a una música desarrollada instrumentalmente que a un particular sistema musical. Incluye, además, el country, el folklore de los Apalaches, la música del sur profundo –desde el zydeco de Louisiana al blues–, el rock, desde ya, el rhythm & blues y, también, las bandas estudiantiles, las marchas de los estadios, elnorteamericanismo optimista del new deal –sobre todo el Aaron Copland de Billy the Kid y Appalachian Spring– y el posminimalismo de John Adams. Su mundo sonoro se ajusta casi como un guante a lo que los norteamericanos llaman americana. Y si en Unspeakable, su último disco, en el que participan bronces, un cuarteto de cuerdas y una importante cuota de samples y sintetizadores, esta apuesta estética parece llegar a un punto culminante, en su presentación porteña, a pesar del formato de trío –que, no obstante, nada tuvo que ver musicalmente con los tríos habituales de jazz– y del repertorio –que no incluyó ningún tema de ese álbum– la hipótesis fue exactamente la misma. Si faltaba algún grado de explicitación llegó después del último tema oficial, una fantástica versión de dos de sus propios temas encadenados, Lookout for Hope y Bada Drame. El bis, mucho más que un mero trámite de forma, fue una declaración de principios: una versión escrupulosamente ceñida a la melodía de What The World Needs Now Is Love, de Burt Bacharach, un autor tan norteamericano como puede serlo quien ganó millones haciendo éxitos, quien fue olvidado y, más tarde, literariamente recuperado por la intelectualidad neoyorquina. En esa recuperación mucho tuvieron que ver, desde luego, Elvis Costello, que compuso con él una serie de canciones que luego grabaron en disco y, claro, Bill Frisell, que registró, al mismo tiempo, un álbum gemelo, con los mismos temas pero en versiones jazzísticas. O, mejor, indescriptible e irrepetiblemente frisellísticas. La apropiación y legitimación que Frisell proyecta sobre esos Estados Unidos que él mismo define como “banda de sonido de mi vida” actúa, obviamente, en sentido inverso. A la vez que jerarquiza muchas músicas menores –e incluso una manera de hacer música que el jazz podría considerar menor– encuentra allí, en un paisaje musical ecuménico y posmoderno –y absolutamente norteamericano– su motor y justificativo.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux