HISTORIA DE LA INFORMATICA ARGENTINA

Aquel novedoso Comic argentino

En los albores de la informática de nuestro país, un grupo de programadores afrontó el desafío de desarrollar un software autóctono, con más ingenio que herramientas.

› Por Jorge Forno

En la década del sesenta las historietas hacían furor en nuestro país y la palabra comic era ajena al universo fantástico en que se sumergían los lectores ávidos de aventuras. Transcurrían épocas de gloria para la nobleza de Patoruzú, la genialidad de El Eternauta, o el reflexivo humor de Mafalda, cuando el término –que hoy en día es aceptado por la Real Academia Española para definir a una serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo– adquirió un significado muy distinto entre un grupo de pioneros programadores, liderado por Wilfred Durán. Alejados de la ficción –o quizá no tanto– estos tenaces científicos crearon el Sistema Compilador del Instituto de Cálculo (Comic).

El Comic surgió de una necesidad concreta derivada de un paso trascendental en la incipiente informática criolla. A comienzos de los años sesenta había llegado al Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad de Buenos Aires un portento tecnológico para la época. Se trataba de una computadora Mercury, de las que existían sólo 19 ejemplares en todo el mundo y que había sido fabricada por Ferranti, una empresa británica que desde 1905 se había convertido en líder en el diseño y tendido de redes eléctricas y en sistemas de defensa electrónica.

La fundación del Instituto de Cálculo y la llegada de aquella primera computadora fue promovida por un grupo de innovadores entre los cuales estaban Rolando García y Manuel Sadosky, decano y vicedecano de la FCEN. Se trataba de científicos y también de hacedores de política científica. Con una concepción de desarrollo a largo plazo que incluía la incursión en tecnologías de punta, la emprendieron contra viento y marea dando los primeros pasos del desarrollo informático ante los muchos escépticos que dudaban acerca del futuro de la computación.

TOCALA DE NUEVO, CLEMENTINA

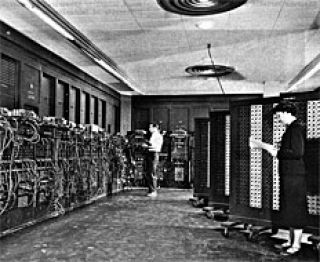

En la FCEN, la máquina –un aparato a válvulas de unos dieciocho metros de largo– fue bautizada como Clementina y la elección del nombre parece haber sido motivada por razones nada científicas. Según una historia con visos de leyenda, el nombre se debió a que la máquina tocaba la canción “Clementine”, un clásico de la música popular estadounidense, por medio de una serie de rudimentarios pitidos que asombraban a los escuchas en tiempos tan lejanos a la actual música digital. Y parece ser que los profesionales del Instituto de Cálculo se ocuparon puntillosamente de programarla para que cambiara la melodía por la de un tango, en lo que sería uno de los primeros desarrollos de software nacional, técnica y simbólicamente hablando.

Hoy en día estamos acostumbrados a comunicarnos con las computadoras en nuestro idioma, vía teclado, mouse, micrófonos o las más modernas pantallas táctiles. En los tiempos de Clementina, aquello sólo era posible en la imaginación de los más febriles creadores de ciencia ficción. La computación era cosa de científicos e ingenieros y las interfaces no eran para nada amigables. El flujo de datos entre la máquina y el hombre no circulaba por los medios a los que estamos acostumbrados en la actualidad y una de las herramientas más comunes para introducir programas y datos eran unas cintas de papel convenientemente perforadas. El oficio de perfograboverificador se promocionaba con bombos y platillos como la profesión del futuro durante buena parte de las décadas del sesenta y del setenta, y los cursos para operar con las dichosas tarjetas perforadas atraían a muchos jóvenes inquietos.

Pero esto no era todo: había que lidiar con lenguajes de programación y conocer a fondo de códigos fuente para poder operar uno de estos artefactos. Clementina venía con un lenguaje de fábrica, el Autocode, que encorsetaba a los investigadores de la FCEN, ya que no cubría sus crecientes necesidades de cálculo y representaciones gráficas.

DEL TANGO AL COMIC

Clementina había sido adquirida en forma de un paquete tecnológico cerrado, que incluía el hardware y los programas proporcionados con ella. Sólo los fabricantes conocían los secretos de tan complejo aparato. Lejos de amilanarse por aquellas restricciones, los programadores locales tomaron cartas en el asunto. Frente a las limitaciones existentes, las técnicas de ingeniería reversa –tan familiares para descifrar los secretos de los artefactos tecnológicos– fueron meticulosamente aplicadas al software.

El equipo de programadores del IC-FCEN trabajó a destajo para lograr un sistema que hiciera cosas que hoy nos parecen elementales, pero que en aquel momento representaban un logro significativo, tales como llamar a las variables por nombres o abreviaturas humanamente reconocibles y aumentar la capacidad de escribir funciones en una forma modular, dividiéndolas en pequeños fragmentos de código.

Así surgió el Comic, un sistema bastante más amigable –si lo pensamos en términos de los años sesenta– que el Autocode. Su mayor virtud consistía en que estaba dirigido a las necesidades concretas de los investigadores de la FCEN. Los científicos de la facultad no perdieron el tiempo y una vez listo el sistema aprovecharon al máximo su capacidad embarcándose en un amplio abanico de investigaciones que iban desde el estudio de las órbitas planetarias hasta el procesamiento de datos censales, pasando por una asombrosa simulación de la sociedad de Utopía.

El sistema se fue perfeccionando con el tiempo y se mantuvo en constante evolución. La limitación que existía respecto de la entrada y salida de datos por medio de las famosas cintas perforadas fue zanjada cuando se logró hacer funcionar un nuevo periférico de salida, una especie de impresora lineal que permitía obtener funciones graficadas.

Más allá de los detalles técnicos, el Comic fue exponente de una corriente de pensamiento que buscaba el desarrollo endógeno de tecnología y reconocía el valor estratégico del conocimiento informático, un campo que adquiriría cada vez más relevancia con el paso del tiempo.

Lamentablemente, lo bueno duró poco. El golpe de Estado de 1966 arremetió contra la universidad pública, muchos proyectos de investigación se abortaron y se inició una irrecuperable diáspora de investigadores. Clementina funcionó hasta 1971, cuando ya no había forma de reemplazar las piezas obsoletas por la falta de repuestos, y el Comic quedó en la historia como un hito en el accidentado camino que debió recorrer durante décadas el desarrollo científico y tecnológico argentino.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux