A MANO ALZADA

Espejitos de colores

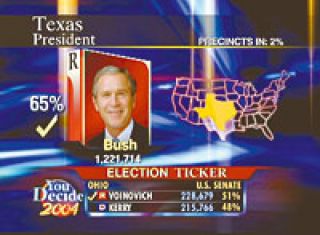

(De cómo el resentimiento de la clase media pone laureles

sobre las sienes de la mediocridad o el voto popular a George W. Bush.)

› Por María Moreno

Lo que sorprende del resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. no es que tantos hayan vuelto a votar a un presidente mentiroso sino que sea la mentira –una falta moral, que en el plano jurídico se transforma en “falso testimonio”– el elemento más insistente en el discurso de sus opositores desde Michael Moore hasta Noam Chomsky. En algunos casos, por sobre sus efectos políticos, incluso los catastróficos.

Richard Sennett analiza, en su libro El declive del hombre público, un fenómeno que sería la marca de fábrica simbólica del siglo XX: la secularización del carisma y sus entramados con la política. La desaparición de la vida pública, que permite cada vez más las transacciones de paredes para adentro, el desarrollo de los medios electrónicos que simulan hacer visible al poder a través de la vida privada de sus representantes, el culto de la personalidad favorecido por las tecnologías del yo, bajo el desarrollo de la psicología, habrían desviado la atención de la política hacia los políticos. Hoy un líder es más atractivo por la irradiación de su estilo que por sus acciones concretas. La televisación de un presidente pulseando con un dirigente gremial en un club de barrio se vuelve más definitiva que el hecho de que esa misma tarde haya recortado beneficios sociales para los trabajadores. En 1952, Richard Nixon, acusado de corrupción, volvió a ganarse a sus votantes llorando en público, hablando de “la chaqueta de paño republicano” de su esposa y de su amor a los perros como el suyo, Chekers. El espectáculo de esa revelación desviaba la atención de los cargos. La mentira de Clinton no derramó sangre y, si la de Bush la sigue derramando y él se permitió bromear sobre las armas letales atribuidas a Irak, eso es menos importante que sus manifestaciones públicas de control, decisión y patrioterismo sentimental. La inducción a la amnesia –observa Sennett– es una de las cualidades del carisma secular.

Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal, Sennett habla de la banalidad del carisma. La secularización hoy exige menos la flema poética con que el joven Lamartine insultaba a su público –fascinándolo– o la apelación al demonio de Billy Graham, que la calidez campechana del burro de la familia (que en el caso de Bush se definió como “oveja negra”), del mal alumno que se las arregla para arañar de todos modos un título –licenciatura en historia–, del desertor astuto que hace trampa para encaramarse en la lista de los que esperan ingresar a la Guardia Nacional del Aire de Texas y así sustraer el cuerpo en la guerra de Vietnam. Guerra puede ser su palabra clave años después del embuste, con el pecho vacío de medallas y lleno de furor en nombre del Bien. Para que la banalización del carisma pueda hacer que una falta de méritos opere mejor en el ranking presidencial que la excelencia, es preciso saber utilizar lo que Sennett llama en francés ressentiment. La clase media sostiene que existe una verdadera conspiración entre los estratos más altos de la sociedad y los más bajos para impedirle trepar en el árbol de la sociedad capitalista (Bush llamó irónicamente a su empresa petrolera Arbusto, el significado desu apellido). El establishment sería un techo de cemento donde los mediocres se comportan corporativamente, de manera de no dejar ninguna luz entre ellos que permita al talentoso de más abajo colarse por sus propios méritos. De nada sirve romperse el lomo, la meritocracia ha sido nockeada. Aunque el pasaje de determinados países de una economía de manufacturación a otra de servicios en manos de un personal especializado auspicie el ascenso del mejor candidato a su plaza. Entonces los rasgos odiosos de Bush –opuestos a la noción de mérito– pueden llamar a la identificación esperanzada: Si el sistema te pone un techo, no queda más remedio que trampear como lo ha hecho él, con métodos que van desde la cuña hasta el fraude electoral. Bush, más allá de las similitudes que pueda tener con ciertos modelos conservadores, ha heredado un estilo: el de McCarthy y Nixon, ejercido como un arma contra el establishment para excitar al gerente y al pequeño comerciante, en contra de rojos y antinorteamericanos. El ressentiment sospecha del especialista y del buen retórico, homologa saber a arrogancia y desprecio por los demás, entonces es profundamente antiintelectual. Si la atención se ha desplazado de la política a los políticos, los rasgos personales juegan más allá de los análisis políticos sofisticados y exhaustivos. Al Gore no era mediático, reaccionaba con pedantería, se comportaba como uno de esos privilegiados. Kerry, también, si no ¿a qué viene tanta respuesta de graduado brillante, de héroe del Mecong y de la lucha contra el cáncer de próstata? ¿de qué se las daba para andar en yate con el clan Kennedy, uno de cuyos miembros es una princesa? Entonces puede sospecharse que Bush se opone, por ejemplo, a la despenalización de aborto y al casamiento de los gays menos por razones políticas que para agitar el ressentiment contra esas corporaciones de adúlteras que, con el tampax bien atornillado, hablan una jerga humillante para el varón medio y contribuyen al desempleo peleando espacios hasta en la mismísima Wall Street. O contra esos sabiondos que, por más que se quejan de sufrir discriminación, al menos llegan a ser peluqueros y diseñadores, capaces de vomitar sobre nuestro peinado de marine y nuestro bar hecho con palos de junco o nuestro sillón de cabeza de vaca. ¿Por qué extrañarse de que muchos hispanos voten a un presidente que sólo le daría a su comunidad contratos temporarios, que favorece su explotación en el sistema industrial y cárceles, su asesinato en las fronteras y la defenestración de sus planes sociales? Sus votantes ya no son hispanos, sino ciudadanos estadounidenses, incapaces de reconocer la profunda desigualdad en los cimientos de su integración y que no quieren –otro mito del votante del ressentiment– que otros, venidos de abajo y de afuera, peleen sus puestos de trabajo.

El ressentiment es, según Sennett, profundamente antiurbano. La ciudad sería ese espacio impune donde el anonimato y el lobby permiten al establishment hacer precisamente eso que la palabra indica, establecerse (junto con Sodoma y Gomorra). Nada benefició tanto a Bush como esa imagen de vaquero que llama al pan pan y al vino vino, y se parece a un personaje cantado por Hunk Williams, aunque la tradición popular demócrata afirme que, al principio de su carrera, durante una entrevista, confundió a los talibanes con un grupo de rock. Pero el culto a la personalidad es sólo un sustrato de la política. El sociólogo y artista Roberto Jacoby, también un observador de las tramas de la publicidad y la política observa: “Hoy EE.UU. es un país partido en dos. Y lo que está en juego no es la elección entre un presidente u otro sino dos concepciones del Estado. La mitad de EE.UU. hoy desea un Estado policial. Es casi una situación de guerra civil”.

La mitad de EE.UU. votó a un hombre cuya política ofrece las reservas naturales a las prospecciones petroleras, que rehusó firmar el Protocolo de Kioto para limitar la emanación de gases industriales responsables del efecto invernadero, favorable a la pena de muerte y a la prohibición de laventa en farmacias de la píldora abortiva RU-486 con cargo al dinero público, que desmanteló al directorio de la Oficina nacional del Sida que promovía la solidaridad internacional para con los que viven con el virus, retiró los fondos a las organizaciones que abogan por el aborto libre y gratuito, y cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle para favorecer la tenencia de armas a particulares. Lo que no alcanza la política del carisma es a engañar a los que no están de acuerdo con estas propuestas. Bush no está solo. Y el humor popular ya despliega su humor negro: “A ver sí se le ocurre venirse, para invadir a Tabaré”.

Richard Sennett analiza, en su libro El declive del hombre público, un fenómeno que sería la marca de fábrica simbólica del siglo XX: la secularización del carisma y sus entramados con la política. La desaparición de la vida pública, que permite cada vez más las transacciones de paredes para adentro, el desarrollo de los medios electrónicos que simulan hacer visible al poder a través de la vida privada de sus representantes, el culto de la personalidad favorecido por las tecnologías del yo, bajo el desarrollo de la psicología, habrían desviado la atención de la política hacia los políticos. Hoy un líder es más atractivo por la irradiación de su estilo que por sus acciones concretas. La televisación de un presidente pulseando con un dirigente gremial en un club de barrio se vuelve más definitiva que el hecho de que esa misma tarde haya recortado beneficios sociales para los trabajadores. En 1952, Richard Nixon, acusado de corrupción, volvió a ganarse a sus votantes llorando en público, hablando de “la chaqueta de paño republicano” de su esposa y de su amor a los perros como el suyo, Chekers. El espectáculo de esa revelación desviaba la atención de los cargos. La mentira de Clinton no derramó sangre y, si la de Bush la sigue derramando y él se permitió bromear sobre las armas letales atribuidas a Irak, eso es menos importante que sus manifestaciones públicas de control, decisión y patrioterismo sentimental. La inducción a la amnesia –observa Sennett– es una de las cualidades del carisma secular.

Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal, Sennett habla de la banalidad del carisma. La secularización hoy exige menos la flema poética con que el joven Lamartine insultaba a su público –fascinándolo– o la apelación al demonio de Billy Graham, que la calidez campechana del burro de la familia (que en el caso de Bush se definió como “oveja negra”), del mal alumno que se las arregla para arañar de todos modos un título –licenciatura en historia–, del desertor astuto que hace trampa para encaramarse en la lista de los que esperan ingresar a la Guardia Nacional del Aire de Texas y así sustraer el cuerpo en la guerra de Vietnam. Guerra puede ser su palabra clave años después del embuste, con el pecho vacío de medallas y lleno de furor en nombre del Bien. Para que la banalización del carisma pueda hacer que una falta de méritos opere mejor en el ranking presidencial que la excelencia, es preciso saber utilizar lo que Sennett llama en francés ressentiment. La clase media sostiene que existe una verdadera conspiración entre los estratos más altos de la sociedad y los más bajos para impedirle trepar en el árbol de la sociedad capitalista (Bush llamó irónicamente a su empresa petrolera Arbusto, el significado desu apellido). El establishment sería un techo de cemento donde los mediocres se comportan corporativamente, de manera de no dejar ninguna luz entre ellos que permita al talentoso de más abajo colarse por sus propios méritos. De nada sirve romperse el lomo, la meritocracia ha sido nockeada. Aunque el pasaje de determinados países de una economía de manufacturación a otra de servicios en manos de un personal especializado auspicie el ascenso del mejor candidato a su plaza. Entonces los rasgos odiosos de Bush –opuestos a la noción de mérito– pueden llamar a la identificación esperanzada: Si el sistema te pone un techo, no queda más remedio que trampear como lo ha hecho él, con métodos que van desde la cuña hasta el fraude electoral. Bush, más allá de las similitudes que pueda tener con ciertos modelos conservadores, ha heredado un estilo: el de McCarthy y Nixon, ejercido como un arma contra el establishment para excitar al gerente y al pequeño comerciante, en contra de rojos y antinorteamericanos. El ressentiment sospecha del especialista y del buen retórico, homologa saber a arrogancia y desprecio por los demás, entonces es profundamente antiintelectual. Si la atención se ha desplazado de la política a los políticos, los rasgos personales juegan más allá de los análisis políticos sofisticados y exhaustivos. Al Gore no era mediático, reaccionaba con pedantería, se comportaba como uno de esos privilegiados. Kerry, también, si no ¿a qué viene tanta respuesta de graduado brillante, de héroe del Mecong y de la lucha contra el cáncer de próstata? ¿de qué se las daba para andar en yate con el clan Kennedy, uno de cuyos miembros es una princesa? Entonces puede sospecharse que Bush se opone, por ejemplo, a la despenalización de aborto y al casamiento de los gays menos por razones políticas que para agitar el ressentiment contra esas corporaciones de adúlteras que, con el tampax bien atornillado, hablan una jerga humillante para el varón medio y contribuyen al desempleo peleando espacios hasta en la mismísima Wall Street. O contra esos sabiondos que, por más que se quejan de sufrir discriminación, al menos llegan a ser peluqueros y diseñadores, capaces de vomitar sobre nuestro peinado de marine y nuestro bar hecho con palos de junco o nuestro sillón de cabeza de vaca. ¿Por qué extrañarse de que muchos hispanos voten a un presidente que sólo le daría a su comunidad contratos temporarios, que favorece su explotación en el sistema industrial y cárceles, su asesinato en las fronteras y la defenestración de sus planes sociales? Sus votantes ya no son hispanos, sino ciudadanos estadounidenses, incapaces de reconocer la profunda desigualdad en los cimientos de su integración y que no quieren –otro mito del votante del ressentiment– que otros, venidos de abajo y de afuera, peleen sus puestos de trabajo.

El ressentiment es, según Sennett, profundamente antiurbano. La ciudad sería ese espacio impune donde el anonimato y el lobby permiten al establishment hacer precisamente eso que la palabra indica, establecerse (junto con Sodoma y Gomorra). Nada benefició tanto a Bush como esa imagen de vaquero que llama al pan pan y al vino vino, y se parece a un personaje cantado por Hunk Williams, aunque la tradición popular demócrata afirme que, al principio de su carrera, durante una entrevista, confundió a los talibanes con un grupo de rock. Pero el culto a la personalidad es sólo un sustrato de la política. El sociólogo y artista Roberto Jacoby, también un observador de las tramas de la publicidad y la política observa: “Hoy EE.UU. es un país partido en dos. Y lo que está en juego no es la elección entre un presidente u otro sino dos concepciones del Estado. La mitad de EE.UU. hoy desea un Estado policial. Es casi una situación de guerra civil”.

La mitad de EE.UU. votó a un hombre cuya política ofrece las reservas naturales a las prospecciones petroleras, que rehusó firmar el Protocolo de Kioto para limitar la emanación de gases industriales responsables del efecto invernadero, favorable a la pena de muerte y a la prohibición de laventa en farmacias de la píldora abortiva RU-486 con cargo al dinero público, que desmanteló al directorio de la Oficina nacional del Sida que promovía la solidaridad internacional para con los que viven con el virus, retiró los fondos a las organizaciones que abogan por el aborto libre y gratuito, y cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle para favorecer la tenencia de armas a particulares. Lo que no alcanza la política del carisma es a engañar a los que no están de acuerdo con estas propuestas. Bush no está solo. Y el humor popular ya despliega su humor negro: “A ver sí se le ocurre venirse, para invadir a Tabaré”.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux