Las tinieblas del corazón

Por Rodrigo Fresán, desde Barcelona

Cuenta Nick McDonell en Barcelona que un día, no hace mucho tiempo atrás,

encendió su televisor y ahí estaba –en vivo y en muerto

y en directo, 20 de abril de 1999– la masacre en una escuela llamada Columbine,

en Littleton, Colorado. Ahí estaban Eric Harris y Dylan Klebold ametrallando

a compañeritos y maestros.

McDonell (Nueva York, 1984) tenía entonces unos quince años y

ya quería ser escritor; pero todavía no tenía claro cuál

sería su primer libro y acerca de qué trataría. El libro

iba a ser algo inevitablemente juvenil, sí, pero cómo no volver

a caer en el típico debut con sexo, drogas y rock & roll y dólares.

Y de pronto –cortesía de la cada vez más imaginativa no-ficción–

ahí estaba el tema de Twelve: ese educativo territorio del odio donde

la mala sangre limita con la buena droga de diseño. Además, comenta

McDonell, no le faltaban ganas de ajustar cuentas con sus compañeros

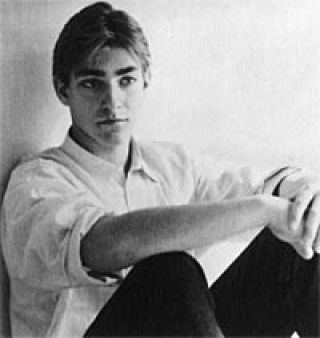

de escuela en un muy exclusivo colegio de Manhattan. McDonell –The New

Yorker lo describió como “adicto a la buena ropa”; la suya

es la estampa ideal para protagonizar una hipotética Duran Duran: The

Movie o, si se prefiere ¡Tadzio vuelve!, por más que aclare que

lo suyo es el punk– confiesa con una sonrisa: “Yo nunca bebí

ni fumé ni me drogué... Lo que también puede ser interpretado

como una forma de rebeldía contra un ambiente donde todos bebían

y fumaban y se drogaban. Supongo que, en mi colegio secundario, se me podía

definir como un nerd o un geek... Uno de esos tipos inofensivos. Pero lo cierto

es que yo era un inofensivo muy pero muy enojado con mi entorno. Siempre me

indignó eso de que un negro fuera a la cárcel por fumarse un porro

mientras que un chico de Park Avenue se llena la nariz de cocaína en

el baño del instituto sin problema alguno”.

Lo que no significa que Twelve sea materia autobiográfica. De hecho,

McDonell está orgulloso de que Twelve no sea la típica primera

novela confesional, y que él no tenga nada que ver con White Mike, un

dealer de clase alta –y lector de Camus y Nietzsche– que se mete

en el mundo de la droga no porque necesite dinero sino para conocer mundo y

escalar posiciones en el juego del poder. Algo así como una versión

actualizada del stendhaliano Julian Sorel de Rojo y negro o el Barry Lyndon

de Thackeray.

McDonell les comentó a sus padres su idea para Twelve y sus ganas de

escribirla. Y ellos –ligados desde siempre al ambiente literario: madre

editora, padre novelista y uno de los jefes de Rolling Stone y Esquire durante

sus años más dorados– le dijeron: “Adelante”.

McDonell se tomó un verano (ayudó el que se hubiera roto una pierna,

mucho tiempo sentado) y, al llegar el otoño, ya tenía más

de la mitad de un manuscrito. Se lo enseñó al legendario amigo

Bret Easton Ellis (a quien admira, pero del que se separa porque “yo soy

mucho menos cínico que Bret; en mi libro hay sitio para la redención,

mientras que en los suyos no hay salida”); al legendario publisher Morgan

Entrekin de Grove Press y al todavía más legendario gonzo journalist

y viejo conocido de la familia Hunter S. Thompson. A los tres les gustó.

Y así fue como en el 2002, a menos de un año del disparo de partida,

los críticos ya comparaban a Twelve con la obra de otros cronistas del

horror vacui norteamericano como Richard Price, Joan Didion y Jay McInerney,

mientras McDonell presentaba su novela-debut en una fiesta de novela en la que

todos –menos el autor, todavía menor de edad– consumieron

ingentes cantidades de alcohol. Y alguna otra cosa. Y fueron varios, cuenta

McDonell, los que en esa fiesta se acercaron “para preguntarme si tenía

algo bueno para venderles”.

DISPAREN SOBRE EL ESTUDIANTE

El escritor americano Michael Chabon –autor de Chicos prodigiosos, novela

de campus donde no se derrama la sangre, pero sí abunda la mala sangre–

denunció el asunto, semanas atrás, en The New York Times: un estudiante

de college de San Francisco tuvo la mala idea de presentar –como tarea

para su clase de escritura creativa– un trabajo donde un joven y perturbado

narrador describía en singular primera persona las torturas a las que

quería someter a sus compañeros de aula. Resultado: la maestra

que encargó el asunto se quedó sin trabajo y el alumno fue expulsado

del colegio luego de ser interrogado por la policía y sometido a pruebas

por un profiler del FBI para saber si el joven era un asesino de masas en potencia

o un futuro american psycho o algo así. En su artículo, Chabon

no sólo señala la grave falta de respeto a derechos constitucionales

básicos –en un país que cae en la histeria ante la visión

de un pecho de Janet Jackson, pero no parece preocuparse por la generosa disponibilidad

de armas de fuego– sino, también, el desconocimiento de la naturaleza

del espíritu adolescente a cuyo olor le aullaba Kurt Cobain antes de

volarse la cabeza. El adolescente como animal creativamente destructor –opina

Chabon– es parte del ser nacional, ficticio o verdadero, desde los tiempos

de Billy The Kid y Tom Sawyer; e intentar legislar ese impulso no conducirá

a nada bueno sino a mayores brotes de violencia. Dice e ironiza Chabon: “No

queremos que los adolescentes compongan poemas violentos, relatos horripilantes

o que canten canciones con letras explícitas. Y eso es un error y una

forma de hipocresía porque es pretender aislarlos de la realidad violenta

y horripilante para convertirlos en inocentes mal adaptados a la realidad. Censurar

el arte que consumen y producen, perseguirlos y expulsarlos, no es más

que ese movimiento que autoriza que, más temprano que tarde, se disparen

las armas y, otra vez, a echarle la culpa al heavy-rock y a los video-games.

Como si el arte fuera culpable de propagar la fealdad cuando, en realidad, no

hace otra cosa que reflejarla y, así, intentar explicar sus cómo

y porqués para que podamos comprenderla y derrotarla. Así que,

permitamos que los adolescentes sientan angustia y se aíslen –la

adolescencia es eso– y busquen y encuentren los estímulos para

vencer y sobrevivir, sabiendo que quienes escribieron o filmaron o cantaron

eso también estuvieron allí y vivieron para contarlo, para convertirlo

en arte. Así, los jóvenes de hoy crecerán fuertes y confiados

y, quién sabe, tal vez las miserias a las que se vieron sometidos desaparezcan

algún día y nuestros hijos serán felices y valientes y

no le temerán a nada ni a nadie”.

Mientras tanto y hasta entonces, la cosa está difícil y la violencia

se almacena en habitaciones oscuras, hasta que un día tiemblan las paredes

y se viene todo abajo.

De todo esto trata un puñado de flamantes ficciones americanas que se

enmarcan dentro de lo que ya puede considerarse un subgénero literario:

la novela post-Columbine. Historias donde el cerebral asesino serial comedor

de cerebros comienza a ser suplantado como “malo favorito” en EE.UU.

por el estudiante descerebrado elevado a Terminator con malas notas. Libros

luminosamente oscuros donde la escuela funciona como matadero, y algunos dan

la lección y otros la reciben. Tramas perforando ese imperio forjado

con plomo y pólvora que denuncia una y otra vez Michael Moore.

Hace más de medio siglo, el salingeriano Holden Caulfield era expulsado

de su escuela y se perdía y se encontraba en las páginas de El

cazador oculto –biblia del asesino de John Lennon– repitiendo aquello

de “me gustaría matar a toda esa gente falsa”. Aquí

y ahora, los nietos de Holden parecen creer que ha llegado la hora de pasar

de los dichos a los hechos. Y demostrarlo a sangre fría y a quemarropa

mientras juegan al Battle Royale y le rezan todas las noches al Señor

de las Moscas.

MAESTROS EXIGENTES

Tras los pasos de McDonell, ya pueden gatillarse varias novelas escritas al

calor de las armas, a las que –lejos de Hemingway– se les dice hola

y no adiós.

La satírica Vernon God Little del australiano D.B.C. Pierre –polémica

ganadora del último Premio Booker– y la espiritual Hey Nostradamus!

del canadiense Douglas Coupland –quien años atrás patentara

aquello de la Generación X– apoyan sus historias en héroes

estigmatizados por su condición de sobrevivientes. Sus Vernon y Jason

cometieron el involuntario pecado de ser los únicos que vivieron para

contar el cuento de una masacre estudiantil y, por lo tanto, se convierten en

individuos sospechosos para la sociedad. Porque parece ser que no hay delito

más grave que ser la excepción al común de los aquí,

literalmente, mortales acribillados por las balas.

Project X, del genial escritor cult Jim Shepard (¿cuándo se animará

alguna editorial a traducir a este autor de una novela sobre el director de

cine F.W. Murnau así como de relatos narrados por John Ashcroft, el Monstruo

de la Laguna Negra o el bajista de The Who?), y My Loose Thread, del revulsivo

Dennis Cooper prefieren, en cambio, explorar ese “lado oscuro” sobre

el que advierten hasta el cansancio los caballeros jedi. El fuego de estas dos

novelas está alimentado por uno de los sentimientos más adolescentes

y antiguos: la instrumentación a escala de un Día del Juicio privado

e inolvidable para que todos conozcan el verdadero rostro detrás del

acné. Aquello que el escritor Robert Stone define como “el androide

adolescente tóxico”. Ése que suele aparecer en las películas

de Gus van Sant, en Elephant o en Todo por un sueño.

Lejos del lujo de McDonell, los adolescentes de Shepard y Cooper optan por territorios

más empobrecidos y proto-nazis donde el mantra recurrente es: “Estoy

realmente confundido”. Unos y otros son arrastrados por el huracán

de “las malas compañías” o acumulan presión

en sus calderas hasta que sus pupilas se convierten en miras telescópicas

apuntando a blancos móviles. Los resultados son siempre los mismos: salir

de clase, sí, pero acostado y con los pies por delante.

En la inteligente y desgarradora We Need to Talk About Kevin, Lionel Shriver

cuenta la misma historia, pero desde un ángulo diferente y con modales

diferentes. Lo que aquí se narra no es lo que buscan los noticieros sino

la trastienda de la noticia y de la historia. Shriver narra las historias de

Eva y Franklin Katchadourian, padres del asesino escolar y adolescente Kevin.

Shriver no se preocupa tanto por el aquí y ahora sino por el allá

y el antes, por los motivos que pueden haber contribuido a la deformación

de un joven y a la formación de un monstruo de quince años que

un día entra a su escuela y levanta la mano para pasar al frente y en

la mano ya saben lo que sostiene. No, no saben: en su mano Kevin sostiene un

arco y en la otra muchas flechas. Toda la novela está construida con

una serie de brutales cartas de la fría e intelectual y desde siempre

poco maternal Eva a Franklin, intentando esclarecer qué es lo que pudo

haber pasado y por qué pasó lo que pasó. Una cosa es cierta:

Kevin es alguien “distinto” ya casi desde su nacimiento. Y Eva se

culpa por no haberlo amamantado como corresponde y por “no haber sentido

nada” al dar a luz a esta sombra.

Antepasados recientes del síntoma son dos novelas y un largo relato de

Stephen King: Carrie (de 1974, donde una chica nerd se vengaba telekinéticamente

de sus compañeros de curso); Rage (de 1977, bajo el seudónimo

de Richard Bachman y, según King, “el único libro que, de

poder volver atrás, jamás hubiera publicado”, ya que se

lo ha relacionado como texto inspirador de varias masacres escolares), donde

un chico “con problemas” asesina al maestro y toma a toda una clase

como rehén; y la nouvelle titulada Apt Pupil –incluida en Las cuatro

estaciones y llevada al cine por Bryan Singer–, donde un joven estudiante

se obsesionaba conun vecino ex jerarca nazi y acababa disparando un rifle desde

un tejado hasta quedarse sin balas y, sobre todo, sin ganas de volver a estudiar

nada.

Todos estos libros no son más que el espejo más o menos ficticio

en el que se mira y se admira el rostro de una nueva mitología. Así,

la compulsión beatnik de salir al camino va en camino de ser reemplazada

por la pulsión killer de conseguir un arma y hacer volar por los aires

–por lo menos durante un oscuro día de justicia y locura–

ese sistema de clases que denuncian películas como Heathers, esa negrísima

comedia donde las chicas rubias y curvas son asesinadas por un Christian Slater

dispuesto a lo que sea. Alcanza con apenas mojarse los pies en el océano

eléctrico y contaminado de Internet para sentir los alcances del monstruo.

Abundan los sites y altares a la memoria de los vengadores Eric y Dylan (y de

una de sus víctimas, Cassie Bernall, quien murió con el nombre

de Jesús en sus labios), consagrados como mártires y vengadores

de toda una raza de alumnos alienados por el sistema de cheerleaders y astros

deportistas donde ellos no tienen cabida.

Melissa Andersen –estudiante de 17 años de Iowa y curadora de uno

de sus muchos fan sites– explica: “Los motivos por los que yo creo

que Eric y Dylan fueron y siguen siendo cool son porque ellos un día

se cansaron de aguantar los maltratos y el desprecio de sus compañeros

y decidieron tomar medidas al respecto. Los molestaban todo el tiempo, no los

dejaban en paz, les decían una y otra vez que eran ‘raros’”.

Una cosa es cierta: desde aquel 20 de abril de 1999, todos los chicos populares

de los Estados Unidos ya no molestan a los chicos impopulares de los Estados

Unidos porque saben que ya no están seguros, que cualquier día

una de sus víctimas puede decidir pasarse al bando de los victimarios.

Y que entonces la sangre volverá a correr por los pasillos... Por último,

Melissa invita a todos sus lectores en red a llevar lazos de luto al colegio

cada 20 de abril. Luto por Eric y Dylan, se entiende. Otro contribuyente al

site, Rory Schmidt, 17 años, denuncia y explica: “A menos que se

cambie por completo el modo en que funcionan los colegios secundarios de los

Estados Unidos, a menos que tenga lugar una revolución en nuestros comedores

y gimnasios y auditorios y aulas, van a surgir más de los nuestros. Eric

y Dylan dijeron que ellos eran apenas el principio, los adelantados de la revolución.

Eric y Dylan tenían razón y estaban en lo cierto”.

Y, sí, me parece que en todo esto hay una –otra– muy buena

novela. Y a no olvidarlo: Eric y Dylan escogieron el 20 de abril para tomar

por asalto las primeras planas del mundo porque, bueno, ése fue el día

en que nació otro adolescente con problemas llamado Adolf Hitler.

EXPULSADO

Ahora, McDonell concluye la gira europea de Twelve. Muchas ciudades donde presentar

un libro que –si se tienen en cuenta sus pocos años en esto y en

la vida– escribió hace ya demasiado tiempo, casi en otro planeta.

Y demasiadas preguntas girando alrededor de la joven violencia americana a las

que él contesta con una sonrisa paciente porque, después de todo,

él se las buscó: “No soy un especialista del tema... pero

supongo que no es nada nuevo. Es algo que nace ya en el principio de nuestra

historia como país. Lo llevamos en la sangre. Es parte de lo que se entiende

como Sueño Americano y que, de tanto en tanto, se convierte en la Pesadilla

Americana. Y supongo que tener en la Casa Blanca a gente como Bush y sus amigos

no ayuda demasiado a mantener la calma. Ya saben: la misma vieja canción”.

Y, sí, los ecos que se oyen en las páginas de Twelve y suenan

a inevitable déjà vu no son un defecto del libro sino de la sociedad

que parió al libro y que se categoriza por metabolizar rápidamente

sus demonios, ya sean la inmortal muerte de JFK, la herida por siempre abierta

de Vietnam o el 11-S. También –como en su momento apuntó

con razónMariana Enríquez en las páginas de este mismo

suplemento– hay algo de conservadora complacencia en Twelve. Esa suave

mirada burguesa y aplicada sobre las podridas aristas de un fenómeno

que, en realidad, está más cerca de las casas rodantes en los

baldíos del sur profundo que de los pent-houses en las alturas del Upper

East Side.

Consciente de ello, McDonell cambiará de paisaje en su segunda novela

y –tras los pasos de Robert Stone y William T. Vollmann– viajará

al extranjero en la piel de un joven en busca de un personaje “al estilo

del Kurtz de El corazón de las tinieblas”, latiendo en las zonas

de guerra de Tailandia y alrededores. El problema es que lo encuentra. Y que,

de regreso en la hermosa América, descubre que algo de esa sombra se

le ha quedado metida en la sangre. Y la sangre, claro, le hierve. A veces pasa.

Le pregunto a McDonell si su segunda novela tendrá un final feliz. “¿Un

final feliz como el de Twelve?”, responde McDonell.

Twelve –sépanlo– termina con una carnicería. Y con

White Mike en París, lejos de América, fumándose su primer

porro. Y descubriendo que le gusta. Y la culpa de todo es de Marilyn Manson,

claro.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux