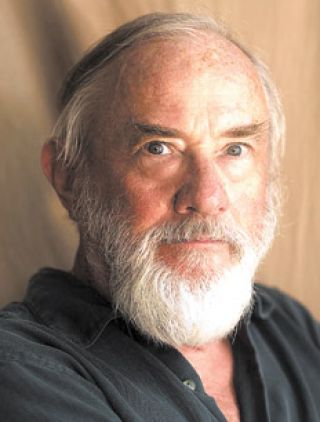

LIKE A ROBERT STONE

Fue uno de los principales novelistas norteamericanos de la generación de posguerra, un escritor catapultado a la literatura por la lectura de El gran Gatsby, tan mimado por la tradición como enlazado a la contracultura beatnik. Viajero impenitente, afrontó experiencias extremas en escenarios que siempre llevaría a sus libros y cubrió la guerra de Vietnam para un diario británico. Robert Stone murió la semana pasada en Florida.

› Por Rodrigo Fresán

En algún sitio entre los victoriosos titanes de la Generación Perdida, los pacifistas beatniks/hippies surgidos de la victoriosa Segunda Guerra Mundial, y los vencidos por la perdedora Vietnam, Robert Stone (Brooklyn 1937, Key West 2015) plantó una obra que, todavía, respondía a los dictados de la Gran Tradición literaria de su país: salir a conocer el mundo para poder contarlo. De paso, se convirtió en el Gran Jefe de la novela político-metafísica y el thriller existencial, abriendo camino y territorios para nombres como los de Joy Williams, Don DeLillo, Joan Didion o Denis Johnson, acaso su mejor y más talentoso discípulo. Nobles best-seller como El poder del perro, de Don Winslow, resultan hoy inconcebibles de no haber sido proyectados antes por la luminosa y larga sombra de Stone.

De perfil contracultural pero aun así muy apreciado por el establishment (fue dos veces finalista al Pulitzer y uno de sus textos clave, Dog Soldiers, ganó el National Book Award correspondiente a 1974), Stone puede leerse hoy, también, como las versiones y conversiones de un Joseph Conrad lisérgico o de un Graham Greene gonzo y alucinado. Sus novelas –de trayectoria un tanto espasmódica en español y que venían siendo rescatadas por la prematuramente desaparecida editorial Libros del Silencio junto con su responsable Gonzalo Canedo– moviéndose por Hollywood y México (Hijos de la luz), inventadas pero verosímiles y muy volátiles republiquetas latinoamericanas (la peligrosa Tecán de la magistral Banderas al amanecer), una peligrosa New Orleans (Una galería de espejos), el Caribe vudú y dictatorial (Bay of Souls), el océano antártico sin mapa (Outerbridge Reach) o la psicótica Jerusalén en llamas (La puerta de Damasco), se leen y se disfrutan y se admiran, así, como despachos de uno de esos hombres que vivió primero y escribió después. Un vitalista à la Hemingway –y à la Norman Mailer y James Salter– pero con una mirada mucho más oscura y desencantada y menos sitio para la bravuconería o el lirismo. Abunda, sí, la paranoia (Ken Kesey, compañero de correrías, alguna vez definió a Stone como “un paranoico profesional capaz de detectar fuerzas siniestras hasta en una galletita Oreo”). Y la sensación de que todo puede volar por los aires nunca demora en hacerse realidad. Y una curtida espiritualidad escapándose entre las grietas de una prosa que va de una sequedad medular a la explosión epifánica en cuestión de segundos, de palabras. Sus héroes son eternos extranjeros en todas partes, con sus corazones latiendo en las tinieblas de un apocalipsis ahora y –como en la “Like a Rolling Stone” de Bob Dylan– sintiéndose completos desconocidos y sin dirección a casa. Digámoslo así: en Stonelandia, un improvisado traficante de heroína no es muy diferente de un profesor de college involucrado sentimentalmente con una alumna. Uno y otro son muy problemáticos y están en problemas. Y Stone prefería contemplarlos y retratarlos desde la distancia de la tercera persona del singular: “No me siento, como escritor, cercano a la narración en primera persona. No hay nada malo en ello. No lo critico. Dos de las más grandes novelas norteamericanas, Moby Dick y El gran Gatsby (novela que me hizo querer ser escritor) están escritas en primera persona. Pero yo no me encuentro cómodo allí, la siento demasiado cercana como para relajarme. Siento que me limita en cuanto a la posibilidad de que los personajes –y no yo– comenten acerca de lo que está sucediendo y sucediéndoles a ellos”, explicó en su entrevista en The Paris Review. Y, ah, las muchas y muy tremendas cosas que les suceden a los personajes de Stone, todo el tiempo, desde el principio hasta el final...

A diferencia de lo que ocurre y ocurrió con buena parte de los colegas de su generación, los últimos libros de Stone (la memoir titulada Recordando los sesenta, los cuentos reunidos en Fun with Problems y el extraño y alegórico policial de campus Death of a Black-Haired Girl) mantuvieron un nivel muy alto de calidad y una energía envidiable para alguien que se consideraba bastante averiado por los accidentes de una vida arriesgada (el título original de su autobiografía, Prime Green, alude tanto al satori luminoso de un amanecer de jade en las junglas de Yucatán como a la más potente variedad de marihuana y avanza lánguidamente, en círculos y saltos y, en ocasiones, deja anécdotas a medio contar, porque “sólo tengo fragmentos de recuerdos: la bruma del río, las magnolias, los jardines cercados de piedra antigua. Y también las sirenas de la policía, los gritos en la calle, las panderetas y las notas de un clarinete en la penumbra al final de un día abrasador”) y una ingenuidad que, leída desde fuera, no estaba reñida con la épica. En sus memorias, admitió que “el exceso es siempre una trampa para aquellos que se exigen mucho a ellos mismos o a la vida. El exceso es, de hecho, característico de los románticos, de las generaciones románticas”. Y amplía: “En nuestros tiempos fuimos ruidosos y vanidosos. No hablo sólo por mí, sino por todos con los que compartí aquella era y la que creo que era su actitud. Lo queríamos todo; algunas veces confundimos la autodestrucción con la virtud y el talento, la aniquilación con el éxtasis, la temeridad con el coraje. Venerando las doctrinas de Hemingway como las venerábamos, queríamos la gracia constante bajo una presión constante, y un estoicismo ante la desilusión que, de algún modo, nunca perdiera su vigor. Queríamos morir bien todos y cada uno de los días, ser tipos interesantes y dejar bonitos cadáveres. Qué absurdo... Aprendimos lo que tuvimos que aprender e hicimos lo que pudimos. En algunos aspectos, el mundo se benefició y seguirá beneficiándose de lo que conseguimos hacer. Nosotros fuimos las principales víctimas de nuestros errores. Midiéndonos ahora frente a los dueños del presente, no nos arrepentimos de nada más que de no haber conseguido imponernos”.

Sus libros, por suerte para nosotros, demuestran que –al menos en lo que él se refería y a lo suyo atañe– Robert Stone estaba equivocado.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux