MUHAMMAD ALI

EL AGUANTE

En los años sesenta, el mundo entero vería emerger a uno de los iconos más notables del siglo en la figura de un boxeador negro, un norteamericano que desafió al imperio al negarse a pelear en Vietnam y pagó con su corona, de la que fue despojado y no paró hasta reconquistarla. Nacido Cassius Clay en 1942, luego conocido como Muhammad Ali tras convertirse al Islam, fue mucho más que un boxeador pero también fue uno de los grandes boxeadores peso pesado de todos los tiempos, protagonizando peleas inolvidables contra Sonny Liston, Joe Frazier y George Foreman, entre muchas otras. Luchador por los derechos civiles al lado de líderes como Martin Luther King y Malcom X, su voz sería escuchada más allá de las fronteras deportivas. Muy precozmente le diagnosticaron el mal de Parkinson, enfermedad que finalmente terminó con su vida la semana pasada. Radar despide al que se proclamó el más grande, y que probablemente lo haya sido más allá de sus propias palabras.

› Por Marcelo Figueras

“El boxeo no importó. En absoluto”, dijo una vez. “Fue algo que usé, nomás, como una forma de presentarme al mundo”.

Muhammad Ali fue siempre un fanfarrón. Pero esa vez no exageraba.

El talento descomunal es raro en este planeta y por eso se lo premia. Pero hay algo que es infinitamente más raro: que exista un ser humano que sea, y lo sepa, dueño de dones excepcionales; y que, sin embargo, opte por retacearlos, desde la convicción de que hay algo más importante que su olímpico talento.

Ese es el caso de Ali. Que habría entrado en la Historia merced a su habilidad como deportista –yo no sé de boxeo, pero soy sensible a la gracia–, no obstante lo cual eligió ir más lejos.

Cuando, en 1966, el gobierno recategorizó su status militar y amagó enviarlo a Vietnam, lo que pretendía era convertir a Ali en a cautionary tale, una fábula con moraleja: Mirad lo que ocurre cuando se nos desafía. Porque Ali, en efecto, estaba desafiando al establishment. En plena batalla por los derechos civiles, era un campeón que, a diferencia de sus antecesores –de Joe Louis a Sonny Liston–, no aceptó el yugo que se echaba encima de los gladiadores de su raza.

“Cuanto más importante era el boxeador negro”, dijo Joyce Carol Oates, “más pesaba la necesidad de que asumiese un rol de precaución y autocontrol. Pero, aun así, el joven Cassius Clay/Muhammad Ali se negó a desempeñar ese rol emasculado. No estaba dispuesto a ser ‘el Negro del Hombre Blanco’”.

Ali no se callaba. Lejos de evitar la confrontación, la buscaba, porque las fintas de su lengua también eran letales. (“Yo soy América. Soy la parte que no querés reconocer. Bancátela”.) Y, para colmo, era musulmán. Amigo y discípulo de Malcolm X, que contrariando al doctor King creía que la causa debía ser defendida mediante lucha armada. ¡Imaginen un Ali en la América de Donald Trump!

Negarse a ir a la guerra de Vietnam (“Yo no tengo nada contra los vietnamitas. Ninguno de ellos me llamó negro”) podía significar cinco años de cárcel. O sea, el final de su vida útil como boxeador. Por el contrario, tolerar la conscripción no le habría costado mucho. Lo habrían preservado del frente de batalla y acortado su servicio, para que volviese a pelear. Y el público habría seguido acudiendo a sus matchs. ¿O acaso alguien dejó de apreciar las pelis de Elia Kazan, después de que se convirtió en delator?

Ali no hocicó. Se bancó que le quitasen el título, que le prohibiesen pelear y salir del país. Su fortuna se esfumó en manos de abogados. Y a pesar de que seguía enfrentado a la posibilidad de algo peor –si perdía el juicio contra el Estado iría a la cárcel, el lugar prototípico de los negros pobres: he ahí la moraleja–, optó por seguir escatimando su talento. A consciencia de que, cuando todo terminase de un modo u otro, ya no sería aquel Ali que bailoteó para Liston más que Nureyev al frente del Royal Ballet.

Sólo entonces se convirtió en aquello que pregonaba, cuando no sabía hasta qué extremo sería puesto a prueba. Lo que lo consagró como The Greatest no fueron sus proezas deportivas, sino –esencialmente– la templanza con que defendió sus ideas y preservó su alma, contra todas las tentaciones de este mundo.

EL BOXEADOR

“Fue la figura más fantástica de su era”, escribió David Remnick en The New Yorker. “Un personaje creado por el mismo Ali, dueño de un ingenio, de una capacidad de desafiar políticamente, de una fama global y de una originalidad tan aguda, que ningún novelista que se te ocurra mencionar se animaría a concebirlo”.

Ali llegó al boxeo por culpa de dos frustraciones. La primera le ocurrió a los doce, cuando le robaron su bici roja –una Schwinn que costó sesenta dólares, una fortuna en la Kentucky de los ‘50– y quiso vengarse. El policía Joe Martin lo encontró puteando (“Lo voy a reventar, al ladrón ese”) y se ofreció a entrenarlo.

La segunda tuvo que ver con su condición de pésimo alumno. Dado su físico y su estatura, le convenía convertirse en basquetbolista o jugador de fútbol. Pero sacaba calificaciones tan espantosas que ninguna universidad lo becaría. Para peor, cuando lo testearon para la colimba le encajaron un IQ –coeficiente intelectual– de 78. (“Yo dije que era El Más Grande –bromeaba–, no que era El Más Listo”.)

El boxeo, pues, fue su única salida. Sobresalió enseguida sobre el ring: medalla olímpica de oro en 1960, campeón del mundo a los 22. Todo el mundo reconocía sus cualidades. Era rapidísimo (un 25% más veloz que Sugar Ray Robinson, que pertenecía a una categoría más liviana) y nunca se estaba quieto. Aunque no era un gran pegador, tenía habilidad para golpear y retroceder, eludiendo el contragolpe. A eso se refería el slogan que repetía con su duende del rincón, Drew Bundini Brown: “Flota como una mariposa, punza como una abeja, tus manos no golpearán lo que tus ojos no ven”.

Pero desconcertaba a los expertos, porque hacía muchas cosas que se tenían por impropias. Exponer el mentón, bajar los brazos, negarse al franco intercambio de puñetazos. Ya desde su estilo, se negaba a conformar expectativas.

Solía decir que la suerte de un combate estaba dirimida antes de subir al ring. Es verdad que creaba una narrativa previa, pintando a los adversarios de modo de minar su confianza. A Liston lo definió como un oso feo. “Si hasta huele como un oso”, dijo. “¡Después de que lo faje lo voy a donar al zoológico!” A Ernie Terrell lo trató de Tío Tom, porque insistía en llamarlo Clay después de que se rebautizó Ali. (Por eso le preguntaba, con cada nuevo golpe: “¿Cómo me llamo?”) De Joe Frazier dijo que nadie lo quería, salvo los blancos de traje, los sheriffs de Alabama y los miembros del Ku Klux Klan. Y en esa narrativa Ali era siempre el más bello, el mejor, el campeón del pueblo.

Una vez en el ring, solía estar a la altura de sus palabras. Boxeaba con inteligencia de ajedrecista, por eso adaptó su estilo a las realidades cambiantes. El Ali shuffle –ese jueguito de pies, que lo asemejaba a un dibujito animado antes de darse a la carrera– cedió su lugar al Rope-A-Dope, la técnica de recostarse contra las cuerdas; la estrategia de huir de los golpes fue reemplazada por su capacidad sobrehumana de tolerar el castigo. Según el árbitro Arthur Mercante, no movía un dedo sin un por qué: durante el clinch no se limitaba a descansar, sino que aprovechaba para cansar al oponente. “Era como si estuviese sentado en el rincón –dijo–, analizando la pelea mientras la llevaba adelante”.

EL SHOWMAN

Con la misma claridad, comprendió desde el comienzo que el box era parte de la industria del entretenimiento. Ali fue el regalo más grande que ese deporte hizo al show business.

“Siempre fue un charlatán”, decía su madre, Odessa. “Desde antes de aprender a hablar. Balbuceaba tan rápido que la gente se reía. No sé cómo podía hablar tan rápido, era como el rayo. Y nunca se quedaba quieto”. Según ella, le aflojó dos dientes a los seis meses, jugando en la cama: “Su primer golpe de knockout lo recibió mi boca”.

Su vocación por el escándalo se la inspiró un luchador de catch, “Gorgeous” George Wagner, que también marcó a figuras tan disímiles como James Brown y Bob Dylan. (Fue el Karadagián de su tiempo.). Las bravatas de Ali se volvían infecciosas cuando las versificaba, con un flow y una actitud que forman parte de las raíces del rap. A menudo tiraba frases que no habrían desentonado en una canción de –ya que lo mencionamos– Dylan: Le puse esposas al relámpago/ Mandé preso al rayo. Y era dueño de un humor vitriólico, que no se secaba cuando pasaba ante un espejo.

Thomas Hauser cuenta que una vez lo acompañó en un vuelo de Washington a New York. La azafata le recordó que estaban por despegar y Ali, siempre en personaje, le respondió: “Superman no necesita cinturón”. A lo que la azafata replicó, haciéndolo reir: “Señor Ali, Superman no necesita viajar en avión”.

Pero no todo ese despliegue se consagraba a la autopromoción. Todavía era Cassius Clay cuando puso su elocuencia al servicio de algo más importante que él mismo.

Alí no vivió nunca en Smoketown, el peor de los barrios negros de Louisville sino en una casita sobre Grand Avenue. Toni Morrison lo describió como un enclave de clase media, “pero negra y del sur, lo cual lo ponía en las antípodas de la clase media blanca”. Su padre, Cassius Marcellus Clay Sr., se soñaba pintor pero dibujaba carteles y su madre era empleada doméstica.

Todavía era pequeño cuando la primera plana de un diario le regaló material para pesadillas. La foto de Emmett Till –que tenía catorce cuando lo mataron, contra los trece de Cassius Jr.– imprimió en su alma con los colores del espanto. El pibe no había tenido mejor idea que –los testigos difieren, pero no mucho– decirle baby a una cajera blanca o dirigirle un silbido de admiración. Poco después fue secuestrado, torturado, baleado y arrojado al río. Uno de los victimarios se ufanó así: “Esto es lo que les pasa a los negros que la van de listos”.

La vida de Ali fue un intento de sobreponerse a aquella foto, que desplegó en varias columnas un rostro hecho de carne picada. Poco después de ganar el título por primera vez (Malcolm X ya formaba parte de su entourage), duplicó su poder de transgresión al integrarse al grupo Nation of Islam: como no le bastaba con ser negro, se convirtió en musulmán.

Fue entonces que el establishment decidió ponerlo en caja. Y en un error sin precedentes, le concedió un escenario mejor que el ring.

EL PROFETA

La inducción al servicio militar tenía lugar durante una ceremonia. Los convocados formaban en filas. Se los iba llamando y daban un paso al frente, graficando la voluntad de sumarse. El 28 de abril de 1967, Ali oyó su nombre original -Cassius Marcellus Clay- tres veces repetido, y nunca se movió. Hasta Odessa Clay debe haberlo advertido: fue la única vez en su vida que su hijo se quedó quieto.

Ese gesto fue esencial a la lucha política de su tiempo. El doctor King, que por entonces ya era Nobel de la Paz, lo usó como ejemplo: “Como dice Muhammad Ali, todos nosotros –los negros, los marrones, los pobres– somos víctimas del mismo sistema de opresión”. Matt Taibi, columnista de Rolling Stone, lo destacó esta semana: “Lo último que necesitaban Lyndon Johnson o su sucesor Richard Nixon era que los americanos, y en particular los jóvenes, hiciesen una conexión entre el racismo que tenía lugar en casa y las guerras de dominación colonial”.

Ali fue siempre un hombre complicado y contradictorio, que nunca hacía algo tan sólo por las razones que explicitaba. Siempre pensé que su cambio de nombre no obedecía tan sólo al deseo de desprenderse del apelativo típico de esclavo; intuyo que le sirvió además para distanciarse de su padre, un hombre frustrado, bebedor y violento en todos los sitios equivocados. (Los dientes flojos de Odessa se debían más a Clay Sr. que a Clay Jr.) También era dado a manipular los hechos para acomodarlos a su narrativa. Durante años sostuvo que había tirado su medalla olímpica al río Ohio, cuando se negaron a atenderlo en un restaurant segregado. Presionado por Thomas Hauser (“Juralo por Alá”), confesó que se la habían robado o la había perdido.

Pero era consciente de sus defectos. Michael Mann, director de Ali -que conviene ver en tándem con el documental When We Were Kings-, dijo que, al cederle los derechos, Ali pidió que no se lo idolatrase: “Había cometido muchos errores y quería que los incluyésemos”.

Porque todas las imperfecciones se resignifican cuando, al verse en una encrucijada, un ser humano se pone a la altura de su mejor versión. Y esa versión depende de que se comprenda que hay causas más grandes, más importantes, que aquella que expresa una jugada individual. De no haber optado por investigar los hechos que contó en Operación Masacre –de no haber asumido que existía algo más serio que su proyecto como artista e intelectual–, Rodolfo Walsh habría seguido siendo el escritor competente de Variaciones en rojo, sin llegar a ser nunca el narrador genial que celebramos. Lo que lo sacudió, lo que lo transformó en Walsh, fue entender que escribía mejor cuando estaba al servicio de algo más importante que él mismo.

Ali también estuvo a la altura de las circunstancias. Con una lucidez apabullante, para tratarse de un tipo que se ganaba la vida con la agresión, hizo un aporte invalorable a la causa de la paz y los derechos civiles. ¿No hubiese sido lógico, hasta predecible, que mostrase predilección por la violencia? (Como su mentor Malcolm X, a quien le dio la espalda en un momento clave para arrepentirse el resto de su vida). Y sin embargo, se plantó en una postura esclarecida. La violencia, sólo arriba del ring. Abajo, la política.

He intentado muchas veces comprender qué debe haber sentido, ese hombre, durante los tres años y medio en que fue perseguido, combatido y boicoteado por un imperio. El tipo más popular del mundo, censurado en los medios y convertido en paria. El tipo más fuerte del mundo, condenado a la impotencia. El boxeador más talentoso del mundo, forzado a vivir de préstamos de sus suegros. El poster boy de la fe musulmana, abandonado por los líderes de Nation of Islam que hasta entonces se fotografiaban con él.

Y no lo logro, claro. Por más empatía que despliegue, no tengo forma ni de arrimarme a los umbrales de dolor que debe haber tolerado. Pero imagino que la técnica que poco después lo ayudaría a vencer a George Foreman, durante el match más legendario de la historia del box, nació entonces, durante aquella ordalía. Cuando Foreman lo acorralaba y le encajaba un mamporro para matar toros, Ali decía: “¿Eso es todo lo que tenés, George?” No me cuesta nada creer que, en el invierno de aquel exilio interno al que lo arrojaron, Ali le preguntaba lo mismo al sistema de opresión del que hablaba el doctor King: “¿Eso es todo lo que tenés?”

No hay que descontar de la factura final el precio que pagó. Si no hubiese recibido tanto castigo innecesario, su mal de Parkinson habría progresado a otro ritmo. Pero aquí también supo llevarse con gracia. Thomas Hauser cuenta que no hace tanto, mientras Ali se esmeraba en autografiar un libro, una mujer se compadeció y se echó a llorar. Ali le dio un beso y dijo: “No te pongas mal. Dios me bendijo. Tuve una buena vida, que es buena todavía. Me estoy divirtiendo, ahora”.

Elijo terminar esta historia donde cuadra: en su punto más alto. En 1974, ya rehabilitado –la Corte Suprema lo perdonó sin darle la razón, arguyó una cuestión técnica–, Ali se enfrentó a Foreman en Zaire, África. A los 32, muy lejos de su mejor hora, se expuso a una topadora de 25 a quien muchos consideraban el pegador más tremendo. Aquella noche, el luchador que boxeaba como un ajedrecista se articuló con el militante sensible a los vientos de la historia y logró lo que nadie, ni siquiera sus amigos, creía posible: noquear a un camión de treinta toneladas. Porque todo lo que tuvo Foreman para lanzarle –todo lo que el sistema opresor le había lanzado, ya– no alcanzaba para frenar a Ali.

“El misterio de Ali –dijo Joyce Carol Oates al recordarlo en el New York Times– es su grandeza espiritual, que parece haber emergido de una personalidad ordinaria y hasta inmadura... En esto consiste el corazón del campeón: uno no repudia nunca sus valores más profundos, uno nunca se rinde”.

Días atrás mis ojos registraron al voleo una declaración de otro maestro, Osvaldo Bayer, donde decía algo así como: Tantos años defendiendo la honestidad... ¿para esto? Puede que se haya tratado de una versión apócrifa, pero sonó verosímil que alguien como Bayer contemplase la Argentina de hoy y se le escapase una frase de desolación. En ese momento me dije: Ojalá piense en Ali. Y recordé un poema del bocón más grande, que nunca orbita muy lejos de mi alma: Lo imposible no es un hecho. Es una opinión. Lo imposible no es una declaración. Es un desafío. Lo imposible es potencial. Lo imposible es temporario. Nada es imposible.

Subnotas

-

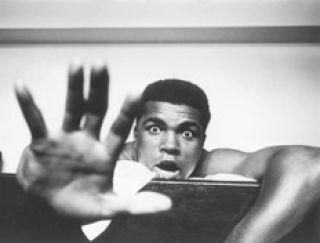

LA CÁMARA QUE LO AMÓ

› Por Fernando Krapp -

CUANDO EL MUNDO TODAVÍA CAMBIABA

› Por Rodolfo Rabanal -

EL MUDO

› Por Juan Forn -

MUHAMMAD ES ARGENTINO

› Por Angel Berlanga

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux