![]()

![]()

![]() Domingo, 25 de abril de 2004

| Hoy

Domingo, 25 de abril de 2004

| Hoy

PLáSTICA 2

Música privada

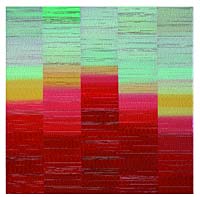

El oído, la muestra de Silvia Gurfein que inaugura la galería ZavaletaLab, traduce a la pintura una melodía secreta. Pintar, ahora, es hacer visible no lo invisible, como quería Klee, sino lo que jamás escucharemos. Lo que sigue es el texto del catálogo que acompaña la muestra.

Por Alan Pauls

Por Alan Pauls

Según la jerga de los poetas y los neurólogos, Silvia Gurfein es sinestésica. La palabra suena clínica, pero no debería alarmar. Sinestésico era Vladimir Nabokov, que veía las palabras en color, pensaba que los lunes eran rojos y aseguraba que los mi sostenidos sabían a durazno. Sólo que Nabokov era sordo, sordo como una tapia para todo lo que no fuera poesía o mariposas, y Gurfein, en cambio, es todo oídos. Como muchos sinestésicos, Gurfein sufre de “audición coloreada”, un mal que es menos un lastre que un lujo raro y exquisito: las cosas, digamos, le entran como música y le salen como pintura. En esa jovial discrepancia entre un input sonoro y un output cromático se juega todo su arte.

“Si querés venir al taller a ver las canciones que estoy escribiendo...”, me invitaba la artista hace algún tiempo. En época de migraciones, un cambio de gremio artístico no tenía por qué llamarme la atención. Pero Gurfein decía “taller”, no “estudio”, y me invitaba a “ver”, no a “escuchar”. Y el puñado de amigos comunes a los que consulté seguían usando el verbo “pintar” para describir lo que Gurfein hacía. De modo que decidí ir y fui, con el escozor un poco malsano que me asalta cada vez que abro un libro de Oliver Sacks y alguno de los freaks cuyas biografías se empeña en escribir sale de entre las páginas para interceptarme: gente que ve la mitad del mundo en color y la mitad en blanco y negro, gente perfectamente en sus cabales que no sabe dónde termina su cuerpo, gente de lo más razonable que se dedica a confundir a sus seres queridos con sombreros pasados de moda. Gurfein, entonces, no me habló de sus “canciones” sino de una canción, una sola, que por otra parte se negó cortésmente a mostrarme. Su argumento fue irrefutable: si podía escuchar la obra, ¿para qué ver la canción?

Esa tarde vi la obra y pensé en los quiasmos sensoriales de Nabokov y sus síntomas, días de semana coloridos, sabrosas notas musicales, pero también me vino a la mente –como si la señal del canal médico invadiera la jurisdicción del canal del arte– la relación extraña, perturbadora, siempre tan ejemplar, me parece, para pensar cuestiones viejísimas como el realismo artístico, siempre tan insoportablemente vigentes, que hay entre el trazo de luz dentada que avanza por la pantalla de un monitor cardiológico y los latidos, el ritmo y, quién sabe, los secretos del corazón real que monitorea. ¿Hay acaso algo más realista, más escrupulosamente figurativo, que esas performances de abstracción que nos suministran a diario los electrocardiogramas? Algo de esa paradoja tecno vibra en la música que pinta Gurfein. La canción que no me mostró aquella vez en su taller está colgada hoy en la galería ZavaletaLab, exhausta, dice la artista, tras el calvario de ajustes y retoques que la tuvo a maltraer. Pero en realidad ésa es la letra, no la canción. La canción –como el corazón cuyos balbuceos transcribe el monitor– es el original que, perdido, sólo se recupera en sus cuadros y al precio más alto: volviéndose irreconocible.

Porque ¿qué hace la pintura de Gurfein con la canción que nunca quiso cantarme –ella, que, según me confesó, la tenía entera en su cabeza? ¿La grafica? ¿La representa? ¿La escucha? Por lo pronto la descompone, fiel al mismo proceder sinóptico-analítico con el que la tecnología (osciloscopios, sonógrafos, espectrógrafos, etc.) suele representar gráficamente el sonido, es decir: hacernos ver lo que oímos. De ahí, en sus cuadros, todas esas columnas que suben y bajan cambian de altura y terminan trazando curvas a fuerza de saturarse de ángulos rectos. Así que puede que sí, que la “represente”, pero ¿qué clase de representación es esa que no sólo no se parece a, sino que no tolera la menor comparación con aquello que representa? Pues bien: esa relación escandalosa, que postula una identidad entre dos términos y al mismo tiempo la desbarata, es precisamente la sinestesia: “La transferencia de las observaciones percibidas por un sentido al vocabulario de otro”. Pero esa traducciónimplica mucho más que un enroque de diccionarios. Implica una conversión; es decir: una de esas catástrofes mínimas pero radicales que hacen que el agua se vuelva vapor, el odio amor y las canciones que escucha Gurfein –toda esa música privada que nunca escucharemos– los cuadros que hoy miramos y que, como especímenes de un op art materialista, parecen mimar cierto elenco de formas de la tecnología contemporánea, los códigos de barras, el “grano” digital, el pixelado, para terminar pintando... ¿qué, exactamente? ¿Esterillas desplegadas? ¿Abanicos? ¿Cercos de varillas? ¿Biombos raros que de golpe se curvan, como distraídos por algún travieso espíritu topológico? Vaya uno a saber. Gurfein dice: “Primero tengo la estructura del cuadro, que es muy mental, y después me dedico al color, que es el momento sentimental de la obra”. Pero eso que en el método es sucesivo en la obra es simultáneo; de ahí las dos especialidades sutiles de Gurfein: las formas del amor “supermental”, con la emoción rara que destilan, a la vez nítida y brumosa, y una imagen tecnoarcaica, digitalismo de orfebre o de artesana zen en el que siempre se llega a la velocidad, sí, pero por el camino más lento.

El Oído de Silvia Gurfein en ZavaletaLab,

Arroyo 872. Lunes a viernes de 11 a 20 y sábados de 11 a 14. Hasta el 8 de mayo

“Si querés venir al taller a ver las canciones que estoy escribiendo...”, me invitaba la artista hace algún tiempo. En época de migraciones, un cambio de gremio artístico no tenía por qué llamarme la atención. Pero Gurfein decía “taller”, no “estudio”, y me invitaba a “ver”, no a “escuchar”. Y el puñado de amigos comunes a los que consulté seguían usando el verbo “pintar” para describir lo que Gurfein hacía. De modo que decidí ir y fui, con el escozor un poco malsano que me asalta cada vez que abro un libro de Oliver Sacks y alguno de los freaks cuyas biografías se empeña en escribir sale de entre las páginas para interceptarme: gente que ve la mitad del mundo en color y la mitad en blanco y negro, gente perfectamente en sus cabales que no sabe dónde termina su cuerpo, gente de lo más razonable que se dedica a confundir a sus seres queridos con sombreros pasados de moda. Gurfein, entonces, no me habló de sus “canciones” sino de una canción, una sola, que por otra parte se negó cortésmente a mostrarme. Su argumento fue irrefutable: si podía escuchar la obra, ¿para qué ver la canción?

Esa tarde vi la obra y pensé en los quiasmos sensoriales de Nabokov y sus síntomas, días de semana coloridos, sabrosas notas musicales, pero también me vino a la mente –como si la señal del canal médico invadiera la jurisdicción del canal del arte– la relación extraña, perturbadora, siempre tan ejemplar, me parece, para pensar cuestiones viejísimas como el realismo artístico, siempre tan insoportablemente vigentes, que hay entre el trazo de luz dentada que avanza por la pantalla de un monitor cardiológico y los latidos, el ritmo y, quién sabe, los secretos del corazón real que monitorea. ¿Hay acaso algo más realista, más escrupulosamente figurativo, que esas performances de abstracción que nos suministran a diario los electrocardiogramas? Algo de esa paradoja tecno vibra en la música que pinta Gurfein. La canción que no me mostró aquella vez en su taller está colgada hoy en la galería ZavaletaLab, exhausta, dice la artista, tras el calvario de ajustes y retoques que la tuvo a maltraer. Pero en realidad ésa es la letra, no la canción. La canción –como el corazón cuyos balbuceos transcribe el monitor– es el original que, perdido, sólo se recupera en sus cuadros y al precio más alto: volviéndose irreconocible.

Porque ¿qué hace la pintura de Gurfein con la canción que nunca quiso cantarme –ella, que, según me confesó, la tenía entera en su cabeza? ¿La grafica? ¿La representa? ¿La escucha? Por lo pronto la descompone, fiel al mismo proceder sinóptico-analítico con el que la tecnología (osciloscopios, sonógrafos, espectrógrafos, etc.) suele representar gráficamente el sonido, es decir: hacernos ver lo que oímos. De ahí, en sus cuadros, todas esas columnas que suben y bajan cambian de altura y terminan trazando curvas a fuerza de saturarse de ángulos rectos. Así que puede que sí, que la “represente”, pero ¿qué clase de representación es esa que no sólo no se parece a, sino que no tolera la menor comparación con aquello que representa? Pues bien: esa relación escandalosa, que postula una identidad entre dos términos y al mismo tiempo la desbarata, es precisamente la sinestesia: “La transferencia de las observaciones percibidas por un sentido al vocabulario de otro”. Pero esa traducciónimplica mucho más que un enroque de diccionarios. Implica una conversión; es decir: una de esas catástrofes mínimas pero radicales que hacen que el agua se vuelva vapor, el odio amor y las canciones que escucha Gurfein –toda esa música privada que nunca escucharemos– los cuadros que hoy miramos y que, como especímenes de un op art materialista, parecen mimar cierto elenco de formas de la tecnología contemporánea, los códigos de barras, el “grano” digital, el pixelado, para terminar pintando... ¿qué, exactamente? ¿Esterillas desplegadas? ¿Abanicos? ¿Cercos de varillas? ¿Biombos raros que de golpe se curvan, como distraídos por algún travieso espíritu topológico? Vaya uno a saber. Gurfein dice: “Primero tengo la estructura del cuadro, que es muy mental, y después me dedico al color, que es el momento sentimental de la obra”. Pero eso que en el método es sucesivo en la obra es simultáneo; de ahí las dos especialidades sutiles de Gurfein: las formas del amor “supermental”, con la emoción rara que destilan, a la vez nítida y brumosa, y una imagen tecnoarcaica, digitalismo de orfebre o de artesana zen en el que siempre se llega a la velocidad, sí, pero por el camino más lento.

El Oído de Silvia Gurfein en ZavaletaLab,

Arroyo 872. Lunes a viernes de 11 a 20 y sábados de 11 a 14. Hasta el 8 de mayo

RADAR

indice

-

Nota de tapa> Nota de tapa

Calaveras y brujitas

Un Hamlet recargado, La señora de Macbeth con la excepcional Cristina Banegas, un Romeo y... -

MúSICA

Gonzalo Rubalcaba, el pianista de los veinte dedos

-

MUESTRAS

Los olmecas desembarcan en Buenos Aires

Por Luis Bruschtein -

MúSICA

Vuelve Prince... y se llama Prince

Por Rodrigo Fresán -

PLáSTICA 1

Plástica 1 > Toy story

Por María Gainza -

PLáSTICA 2

Plástica 2 > Música privada

Por Alan Pauls -

CINE

Kill Bill > La venganza será terrible

Por Mariano Kairuz -

El Deseo > El retorno de lo reprimido

Por Claudio Zeiger -

LOS 12 FALSARIOS DE LA LITERATURA. CAPíTULO 2

El gran bardo escocés

Por Ariel Magnus -

PERSONAJES

Liniers, parando en todas

Por Juan Sasturain -

PáGINA 3

Mafalda habla en inglés

-

VALE DECIR

Vale decir

-

YO ME PREGUNTO

Yo me pregunto

-

INEVITABLES

inevitables

-

AGENDA

agenda

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.