![]()

![]()

![]() Domingo, 4 de enero de 2009

| Hoy

Domingo, 4 de enero de 2009

| Hoy

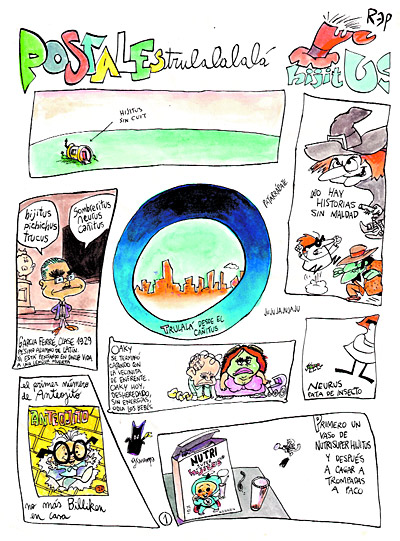

Trulalá revisitada

Pocas cosas tan argentinas como Trulalá. Pero también, pocos misterios como los de ese pueblo creado por García Ferré. Pasan los años y las preguntas sólo se multiplican. ¿Dónde queda? ¿Quién es realmente el Gran Hampa? ¿Cuál es el origen de la fortuna de Gold Silver? ¿Quién provee de armas a su párvulo Oaky? ¿De dónde salen los poderes del Sombreritus, que convierten a Hijitus en un superhéroe a hélice? ¿Alguna vez conseguirá su propósito el Dr. Neurus? ¿Por qué Pucho y Larguirucho lo obedecen? ¿Y quién le compró la escoba a la bruja Cachavacha? La edición de la primera de dos cajas de cinco dvd cada una con capítulos y extras fueron la excusa perfecta para que Rodrigo Fresán y Miguel Rep volvieran a visitar ese pueblo donde todo se resuelve con tiros, lío y cosa golda. Y marche preso.

Por Rodrigo Fresán

Por Rodrigo Fresán

Una gran novela de un gran escritor inglés empieza con la siguiente gran frase que podría traducirse más o menos así: “El pasado es un país extranjero: allí hacen las cosas de manera diferente”.

Pero el pasado –al menos en mi caso y, estoy seguro, en el de muchos– también puede ser una ciudad argentina donde hacen las cosas de manera muy pero muy pero muy rara.

Y esa ciudad se llama Trulalá. Queda por comprobar, entonces, si Trulalá está en alguna parte de la geografía argentina. Pero Trulalá no tiene entrada en la Wikipedia (aunque sí figura un grupo cuartetero cordobés llamado Tru-La-La), tampoco está archivada en algún pliegue cartográfico de Google Maps, ni se la puede contemplar desde las alturas, descendiendo sobre ella, a la velocidad que se prefiera, con la ayuda de Google Earth.

Igualmente, Trulalá –que yo sepa, que yo recuerde– no tiene entrada ni salida en ese prestigioso gotha de sitios más o menos ficticios que es la Guía de lugares imaginarios recopilada por Alberto Manguel y Gianni Guadalupi.

No importa.

Trulalá existe.

Trulalá permanece.

Y, cuando muera, yo quiero que me entierren en Trulalá.

CIUDAD, DULCE CIUDAD

Volví a Trulalá hace poco más de un año. Un amigo me envió un DVD con un par de aventuras de Hijitus que

–tengo que admitirlo– no se contaban entre las mejor posicionadas en el ranking de mi memoria. Pero eso era lo de menos. Lo importante era que allí estaba. Trulalá. Tal como la había dejado. Igualita a como salí de allí para nunca dejarla del todo.

¿Pero dónde? ¿Es Trulalá una ciudad de las afueras de Buenos Aires? ¿Limita con uno de esos norteños desiertos lunares? ¿Llegan año tras año las ballenas para aparearse junto a sus orillas patagónicas? ¿O acaso se trata de una ciudad ancha y plana y pampeana? ¿Será, ahora que lo pienso, Trulalá algo así como el alias de La Plata?

De acuerdo: el Comisario suena a correntino; pero eso no significa nada y poco ayuda lo que se recita, patrióticamente, en el episodio “El portaaviones atómico”: “Vean al capitán pirata, mirando alegre hacia allá / Asia a un lado / Al otro, Europa / Y al frente, Trulalá”.

En realidad no importa demasiado su ubicación exacta dentro de un plano geográfico. Mejor tal vez, y quizá más justo y preciso, sea afirmar que Trulalá –dentro del mapamundi inmortal de nuestra infancia– quedaba en alguna parte entre Metrópolis y Ciudad Gótica y se llegaba a ella luego de haber más o menos agotado el Mundo del Revés y el País del No Me Acuerdo.

Porque –para los que tienen mi edad y mis taras– Trulalá funcionaba como opción, como punto de fuga, como sitio donde irse de vacaciones cuando nos sentíamos agotados de memorizar las diferentes y peligrosas propiedades de los demasiados tipos de kriptonita o intentar convencernos de la eficacia verdadera del último gadget Made in Baticueva.

Trulalá –de acuerdo– tenía su propio súper-héroe: Hijitus/Super Hijitus, quien sí tiene su lugar en la Wikipedia. Pero su doble personalidad era transparente –tan clara como el parecido obvio entre Clark Kent y Kal-El– y en ningún caso motivo de angustia para mí. Y todo dependía de un sombrero, de un sombreritus, de un objeto talismánico que lo alejaba de los jerarquías casi empresariales de los Campeones de la Justicia acercándolo más a las viejas mitologías y, tal vez de ahí, la explicación primera –cuando Hijitus todavía vivía en Villa Leoncia, como segundón en la historieta de Pi-Pío– de que descendiera directamente del linaje de los faraones egipcios más allá de que el perfil (casi inexistente) no fuera su mejor ángulo. Sí, Hijitus siempre va de frente aunque vaya de costado. Hijitus es siempre frontal, y no es casualidad que luego de pasar a través del sombreritus su cráneo adquiera la forma catódica de un televisor de los años ’60. Y siempre me extrañó que alguien –con el poder de volar– llevara una hélice en la cabeza. Más raro aún me parecía que, al transformarse en su versión súper, al patizambo Hijitus se le redujeran los pies y se volviera un tanto chueco.

En Trulalá todo estaba más o menos claro: Hijitus era pobre, súper-poderoso, pero feliz de seguir viviendo en su cañitus junto a Pichichus y de ir arrastrando latas con una satisfacción picaresca más cercana al Kid de Chaplin que a Dickens.

En Trulalá los ricos eran buena gente, y tenían nombres tan genialmente apropiados como Gold Silver, quien padecía (“¡Hijo mío!”, solía gemir el magnate) las travesuras de su hijo anarquista Oaky: siempre bien apañalado y (algo impensable en estos tiempos de corrección política) muy apañado en el manejo de armas de fuego y en el arte de serenatear a la Vecinita de Enfrente (amor imposible y fou que proponía una de las muchas aberraciones espaciales de Trulalá; porque siempre que veíamos una panorámica de la Mansión Gold Silver, no aparecía ninguna construcción cercana y clase media donde viviera la Vecinita en cuestión).

No importa, detalles mínimos que hacen a la grandeza del conjunto: Oaky solucionaba todo con sus lemas “Tiros, líos y cosa golda” o “¡Cosa Golda! ¡Lompo todo!”, perfectamente aplicables a los volátiles tiempos en que una versión pocket de mí mismo clavaba sus ojos en el blanco y negro de una pantalla de domingo, cuando se emitían todos los capítulos repartidos a lo largo de la semana y yo los sorbía de un saque junto a un vaso grande de Nutri –bebida oficial de los amiguitus del Club de Hijitus, salud– y masticando con esfuerzo un Mantecol.

En Trulalá –en una covacha montañosa en las afueras de Trulalá– había lugar para la práctica de una colorida magia negra (responsabilidad de la Bruja Cachavacha, siempre temerosa de la llegada de su contraparte luminosa, la diáfana Hada Patricia) y a Trulalá arribaban –para felicidad flemática y extranjera del Director del Museo, de ese museo tan platense, insisto– beautiful freaks y adorables aberraciones de la naturaleza como el Dragoncito Cantor o el Boxitracio.

En Trulalá, en una casa del centro con aspecto de observatorio, fraguaba planes y se retorcía las manitos y daba saltos con sus patitas el Profesor Neurus (nombre encantadoramente psi y muy a la moda del momento, y con esa gesticulación iracunda tan Blue Meanies de Pepperland), diseñando entidades maléficas como La Marañasa, mientras sus nunca del todo entusiastas subalternos lo contemplaban con resignada ternura y soportaban sus acusaciones de “¡Tontos re-tontos!”. Allí –¿eran hombres?, ¿eran perros que habían pasado por el laboratorio del Dr. Moreau?, ¿qué eran?– estaban el tanguero Pucho y su bandoneón bluesero, el moralmente cambiante Larguirucho y el casi inexistente Serrucho (quien en uno de los momentos más impactantes de mi vida resultó que era El Gran Hampa, ominoso genio del mal). Allí se creaban o llegaban a pedir asilo y trabajo el frankenstiano robot Trucu (uno de mis muñequitos preferidos de Jack y ¿habrá algo más magdalenísticamente proustiano que el sabor del chocolate Jack?), el digital y polimorfo Dedo Negro, Kechum (el sísmico primo de Pucho) o el rapaz y montés y gesticulante Raimundo: eterno fugitivo de ese patronato regentado por esas dos buenas y sufridas señoras y más tarde adoptado por Larguirucho. Y de más está decirlo: siempre sentí una gran pena por el mayordomo Gutiérrez, por Guti, por ese asalariado de luxe que fracasaba, una y otra vez, en sus intentos de ser villano de altura combatiendo al Capital.

En Trulalá, a menudo se producían inesperados cruces philipdickianos e interdimensionales con la realidad. Mucho antes de la Springfield de los Simpson (con la que compite más que dignamente en riqueza y ocurrencia demográfica), Trulalá y sus personajes interactuaron con las personas de Donald o Pipo Mancera o se pasearon por la avenida 9 de Julio y por una Mar del Plata rebautizada como Mar de Lata donde Cachavacha había abierto una pensión veraniega con look de Mansión Addams.

En Trulalá –en nuestro Macondo– podía pasar cualquier cosa.

Y pasaba.

Y sigue pasando.

EL CIUDADANO

Manuel García Ferré sí tiene una larga y detallada entrada en Wikipedia. Allí está –para todo aquel que le interese– la trayectoria y el destino. Abundan también las investigaciones y entrevistas al hombre en blogs de fanáticos confesos que lo consideran si no un dios, al menos alguien divino.

Allí está el mito cierto de un hombre que nace en Almería en 1929, decide que la Guerra Civil no es una historia interesante y cruza el océano a los 17 años para hacer la Argentina. Allí se registra su paso por agencias de publicidad, sus estudios de arquitectura, su entrada en 1955 a la revista Billiken con Pi-Pío y la creación de Anteojito donde –durante más de tres décadas, una de las necrológicas que más me costó escribir fue la de esta revista– residiría la flora y fauna de una mente febril que me cuesta creer como producto de una sola cabeza. Todo Disney tiene su Carl Barks y -–me parece– está pendiente un sentido recuento de todos aquellos que, bajo la encandiladora sombra del maestro, aportaron ideas y personajes y voces. Si están ahí, den un paso al frente y levanten la mano. Quiero verlos, quiero saber quiénes son.

En la Wikipedia, también, se consigna el boom internacional que fueron las aventuras televisivas de Hijitus –producidas entre 1967 y 1974 y una y otra vez repuestas, Canal 13 en los tiempos del tycoon Goar Mestre, siete temporadas, 45 episodios divididos en varias partes– y el modo en que marcaron a varias generaciones potenciando al menos atractivo Anteojito. El responsable Anteojito –muchos aseguran que es primo de Hijitus– es al obsecuente Mickey Mouse lo mismo que la turbulenta Galaxia Hijitus es al caótico Universo Pato Donald). Así, el pobre de Hijitus recabando fondos para la creación de seres menos interesantes que, en ocasiones, se daban o no una vuelta por Trulalá: el nerd Calculín, el pingüino Petete, el Patriarca de los Pájaros (todos sabios y lógicos y como si, con ellos, García Ferré quisiera compensar el tremendo y brutal delirio de Hijitus y los suyos). Trapito el espantapájaros no es otra cosa que la versión folk de Hijitus: otro humilde, sin superpoderes y más cerca de la mística hippie y campesina que de los peligros de una metrópoli enloquecida y enloquecedora como Trulalá. Lo de Manuelita –más allá de su éxito– siempre me pareció una especie de torpeza innecesaria. Lo mismo que sentí –y me negué a presenciar– cuando Bob Dylan descendió a cantar “Like a Rolling Stone” con Los Rolling Stones. Y me entero de que hay otro personaje que no llegué a conocer llamado Pantriste, habitante de una versión un tanto medieval de Trulalá donde ya viven Cachavacha, Larguirucho y Pucho y se visita la pinacoteca de Neurus y, frente a Las Meninas, se canta “Velázquez todo es mentira, Velázquez todo es verdad”.

Jujujájujaju.

ESA CIUDAD

Con el tiempo, Hijitus y Larguirucho tuvieron sus propias revistas y me acuerdo de que, en un tiempo, venían con unos microlibritos donde se jibarizaban los grandes clásicos de la literatura con, seguramente, la ayuda de alguna máquina neurótica de Neurus.

Con el tiempo, también, comenzaron a desaparecer sus pobladores (¿trulalinos?, ¿trulaleros?, ¿trulalosos?, ¿trulados?) y Trulalá se fue vaciando.

La explicación para todo esto posiblemente está en la natural necesidad del hombre y del niño de conocer nuevos territorios. En Trulalá comienza casi todo y, sí, es ese privilegio de lo iniciático y fundacional el que deriva, inevitablemente, a estigma abandónico.

También –digámoslo– Trulalá carecía de esa malicia crossover y del rico subtexto de citas que convierten a la ya mencionada Springfield como un sitio apto para todo público y edad. Así, entonces, lo natural era saltar de la Trulalá provinciana a esa capitalina Buenos Aires (seguramente, La Boca es el barrio más trulalesco pero el Museo de Bellas Artes también es muy Trulalá y ¿habrá algo más trulalalesco que el Cabildo y el Planetario y la reproducción ésa de la casa francesa de San Martín?) en la que Isidoro dilapidaba los patacones de Patoruzú, Mafalda se negaba a tomar la sopa y un reeditado Juan Salvo esquivaba los copos de la nevada mortal.

Y desde allí –aclaro que yo nunca conocí Lagash– al mundo entero junto al Corto Maltés.

Pero Trulalá sigue estando donde estaba y -–no es casual que su nombre rime con Shangri-La– nada cambia ni envejece ni muere.

Trulalá no tiene videogame wii de última generación, pero su plano, sus parques y paseos, se las han arreglado para sobrevivir a las torpes groserías de Guinzburg y Fontova; ignorar la inevitable y absurda condena ideológica de algún intelectual (que la acusó de no reflejar de ninguna manera aquello que sucedía en el resto del país durante aquellos tiempos de chucu-chucu-chucus en las plazas y repimporoteos en los calabozos y de haber parido también, desde los Estudios García Ferré, al procesante Gauchito del Mundial ’78; aunque seamos sinceros: el “trazo” de Videla es igualito al de un posible “desacatao” de Trulalá), y pasar de largo una versión dark que la convierte en una especie de Sin City con un pichichus hidrofóbico y un Neurus mucho más peligroso. Tal vez esté buena esta última; pero me pregunto si tiene sentido transgredir a Trulalá cuando Trulalá ya es –de por sí, en esencia– La Transgresión.

Me fui del país hace casi diez años y, desde entonces, han sido innumerables las ocasiones en que algún viajero de ida y vuelta me ha ofrecido un “¿Necesitás algo de allá?” sin que yo nunca supiera qué contestarle porque, la verdad, no necesitaba nada.

Ahora sí.

Ahora (me dicen, me piden que escriba todo esto con motivo de la edición en DVD de una megabox trulalalesca mientras, leo por ahí, García Ferré ultima guión para un largo de Hijitus; aunque yo pienso que cuando se lleve al cine a Hijitus en versión carne y hueso, sóloRafa Nadal podrá dar el tipo y la carita) por fin sé qué responder.

Ahora sé qué pedir, qué desear.

Ahora sé lo que quiero, lo que nunca dejé de querer: esa ciudad.

Ahora comprendo que en la mirada del adiós ya está clavado el guiño cómplice del retorno.

Ahora, yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando nuestro retorno y chuculita, chuculata.

Ahora, oigo otra vez esa música de presentación como de cajita musical psicótica.

Parafraseando la última gran línea de un gran libro de un gran escritor norteamericano:

Trulalá Trulalá Trulalá, todos estuvimos allí.

Volvamos a estar.

-

Nota de tapa

Trulalá revisitada

... la caja de dvds que nos permite volver a Trulalá

Por Rodrigo Fresán -

ENTREVISTAS > DEL DI TELLA A TUPAMAROS: LUIS CAMNITZER Y EL ARTE LATINOAMERICANO EN LOS ’60

Cuando el arte ataca

Por Claudio Iglesias -

HISTORIETA > LA CáNDIDA REVULSIóN DE GUSTAVO SALA

Entre el bife angosto y el baño

Por Mariano Kairuz -

HOMENAJES > SALINGER CUMPLE 90 AñOS

((((((í))))))

Por Juan Ignacio Boido -

MúSICA > LOS MEJORES DESCONOCIDOS DEL ROCK Y EL POP DE 2008

Los diez mejores discos del año (que casi nadie escuchó)

Por Martín Pérez -

FAN > UNA ACTRIZ ELIGE SU ESCENA DE PELíCULA FAVORITA

Amelia Bence y Alfonsina, de Kurt Land

Por Amelia Bence -

Tetas estatales

Por María Moreno -

YO ME PREGUNTO:

¿Por qué a los renos no hay que dejarles comida y a los camellos de los Reyes sí?

-

CINE > EL ARTE DE FILMAR SEGúN CHABROL

La manipulación invisible

Por Claude Chabrol -

CINE > SüDEN, EL DOCUMENTAL SOBRE MAURICIO KAGEL

El profeta en su tierra

Por Diego Fischerman -

MITOS > SE FUE EARTHA KITT, LA PRIMERA GATúBELA NEGRA

Me parecio ver un lindo gatito

Por Mariano Kairuz -

F.MéRIDES TRUCHAS

F.Mérides Truchas

-

Agenda

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.