CINE > RENOIR, LA PELíCULA DE GILLES BOURDOS SOBRE EL GRAN PINTOR IMPRESIONISTA

Cuando se apaga la luz

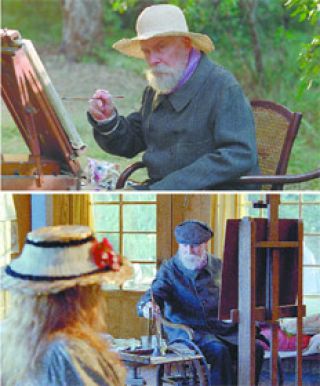

Auguste Renoir fue el artista de la luz, el color, la alegría y la salud. Y sin embargo, el Renoir de Gilles Bourdos, donde el pintor es interpretado por Michel Bouquet (Todas las mañanas del mundo), lo toma en su decadencia física, una vejez atormentada por el imposible deseo y la vuelta de su hijo Jean, luego cineasta, herido del frente de guerra. Renoir es la historia de un hombre que logró capturar, aun en contra de su voluntad, la oscuridad que subyace a la vitalidad del mundo visible.

› Por María Gainza

Una mañana de verano de 1915, en Les Colettes, la casa en la Provenza del pintor Pierre-Auguste Renoir, un soldado en muletas llama a la puerta. La Boulangère, la cocinera y una de las modelos legendarias del pintor, se apresura a abrir. Un grito se le escapa cuando reconoce a Jean, el hijo mayor del pintor, que ha sido enviado desde el frente bávaro a reponerse de una gangrena producto de un balazo en la pierna. La casa está distinta desde que Jean la dejó un año antes: su padre ya no puede caminar, los naranjos han sido atacados por los pulgones, el auto tiene una gruesa capa de polvo sobre el capot y, a lo lejos, cuando el viento sopla del Norte, se oyen los cañonazos. Algo más ha desequilibrado la rutina del lugar, descubre Jean: la llegada de Andrée, una pelirroja de labios picados por avispa, que es la nueva musa de su padre.

La película de Gilles Bourdos, Renoir, trata sobre esos últimos años de Renoir, pero podrían ser los últimos años de cualquier hombre. Vaya novedad: ¿acaso no iguala a todos la vejez? ¿Algún hombre escapa a la obviedad, por artista que sea? Bourdos nos muestra un viejo lúbrico, la viva imagen del deseo aún fulgurante en un cuerpo que se descompone, en lugar de ahondar en los pliegues minúsculos de Renoir, aquellos recovecos que lo diferenciaron de otros hombres y que hicieron de él el artista que fue. Tenía el material frente a sus narices. Porque en esas noches de 1915, en que ambos estaban confinados a la inmovilidad, uno por la artrosis galopante, el otro por su herida de guerra, Renoir le contó por primera vez a su hijo su pasado.

LA PASTORAL MODERNA

Pierre-Auguste Renoir era la estrella del coro de la iglesia y con su voz de barítono alegre y ligera iluminaba el espacio al cantar. Su profesor de música le auguraba una carrera meteórica como cantante, pero al pequeño Auguste la visión de las tristes pescadoras, floristas y lecheras apiñadas en los bancos de la iglesia le oprimían el corazón. No podía creer que esos rostros pertenecieran a las mismas mujeres chispeantes que, en los demás días de la semana, bromeaban con sus clientes en las riberas del Sena. Cuando el señor Lévy le ofreció trabajo en su fábrica de porcelana, Auguste dejó el coro encantado: la atmósfera festiva de la fábrica lo volvía a la vida y, además, era el encargado de pintar sobre los platos las siluetas rococó de María Antonieta disfrazada de campesina, un trabajo decorativo que se ajustaba a la perfección a su carácter, dado que ya por entonces Renoir presentía que su verdadera, maníaca vocación, era la alegría.

Cuando la fábrica de platos cerró, Renoir pasó a pintar abanicos, reproduciendo una y otra vez la pintura El embarque a Citerea (el rococó erótico y lánguido de Watteau es la base de todo Renoir). Allí se contagió esa propensión a lo bonito que sería su maldición. Pero el futuro no lo inquietaba: “Soy un corcho que se deja llevar por la corriente”, decía. Esa corriente lo lleva un día hasta La Closerie des Lilas, donde escucha a Manet y la escuela de Fontainebleau hablar sobre la importancia de pintar al aire libre. El joven siente el llamado del río impresionista y se lanza sin pensarlo dos veces. Renoir es el impresionista de una sola impresión. No hay en su obra, como en la de sus colegas, ni ansiedad ni comentario social. Parece increíble que alguna vez la gente se asustara frente a sus cuadros: “Traten de explicarle al señor Renoir que un torso de una mujer no es un pedazo de piel en descomposición con manchas violetas y verdes”, escribió un crítico alarmado ante la muestra de Durand-Ruel. Los impresionistas registraban lo que veían tal como lo veían (y no como cinco siglos de pintura decían que había que ver). Si el sol moteaba el pasto como la piel de un leopardo, Renoir pintaba el pasto leopardino. Pero las cosas se complicaban cuando se ponía a pintar retratos.

Renoir es un retratista torpe porque da la espalda a la penetración psicológica. Cuando retrata a Madame Charpentier y a sus hijas está tan obsesionado por crear superficies bonitas que las convierte en caramelos. Nunca acorta la distancia con su modelo. Si debajo de esos cuerpos late una personalidad, allá ella. Para Renoir, la belleza está en la piel. Por supuesto, la superficialidad es una categoría estética tan aceptable como cualquier otra y ni siquiera es lo opuesto a la hondura (“La piel es lo más profundo en el hombre”, decía Paul Valéry), pero Renoir otorga a todas sus mujeres la misma piel. Son todas iguales, como si hicieran honor al viejo chiste: “Si te gusta una mujer, es difícil que no te gusten también sus hermanas”.

Pero hay veces en que Renoir toca lo inmaterial. Es su mejor versión y suele aparecer en las escenas festivas. En esas pinturas, su alegría maníaca logra captar el volátil espesor de una fiesta. Busquen en un libro Almuerzo de remeros, ¿perciben eso que hormiguea entre la gente? Ahora cierren el libro: ¿no sigue ahí el cosquilleo? Lo que sienten es la energía que circula entre las personas, la sensación extática de ser un corcho junto a otros miles, arrastrados por un río hacia una misma, desconocida, desembocadura.

Tanto le gustaba a Renoir vivir en medio de las cosas que se mudó a Montmartre para pintar el Moulin de la Galette, una sala de fiestas levantada alrededor de dos molinos en desuso, donde los bohemios se daban cita: de día, bajo las sombra de las acacias; de noche, bajo la luz de los faroles. Todo era un juego de sombras, la materia ideal para un impresionista. Miren cómo hierve Baile en el Moulin de la Galette: lo que pasa en la imagen y lo que hace la pincelada se estimulan mutuamente. Renoir es el mejor continuador de esa vida cortesana que empieza en el Renacimiento, sigue en el rococó y desemboca en el Moulin de la Galette: ahí inventa la pastoral moderna.

En Les Colettes el viejo Renoir dejaba de pintar cuando caía la luz. Su hijo aprovechaba entonces para retomar el diálogo trunco la noche anterior y, mientras empujaba la silla de ruedas del taller hasta la casa, miraba las manos de su padre, que en sus buenas épocas podían pelar una pera en rodajas finas como papel de cigarrillo, y ahora se curvaban hacia adentro como raíces viejas. Renoir había juzgado siempre a la gente por sus manos. “¿Has visto la forma en que ese tipo abrió el paquete de cigarrillos? Es un canalla. Fíjate cómo esa chica se peina los rulos con los dedos. Es una chica para casarse.”

Renoir había nacido en 1841 en Limoges, la cuna de la porcelana occidental, pero a los cinco años su familia se mudó a París, a un complejo de casas construidas por los Valois. Cornisas caídas, columnas venidas abajo, escudos de armas rotos, eso era lo que veía el pequeño Auguste cuando jugaba a las escondidas con los vecinos. La elegancia del pasado sería el empapelado de sus sueños (por eso, un instante es un impresionista acérrimo, y otro, un clasicista intransigente). Su padre era sastre. Renoir lo recordaba sentado sobre una banqueta como un Buda de piernas cruzadas rodeado de tijeras. Uno de los visitantes más asiduos a la casa era el asistente de Henri Sanson, el verdugo oficial de Francia, que se jactaba de haber ejecutado a más de dos mil personas. Mientras bebían café negro, los dos hombres hablaban de filos: uno cortaba telas, el otro cabezas. Renoir escuchaba al amigo de su padre quejarse de que el invento del doctor Guillotin había arruinado la profesión: “Antes, para cortar con hacha, se necesitaba ojo y buen pulso. ¿Qué mérito hay en una máquina que hace todo por sí sola?”.

No sorprende que Renoir se volviera un ferviente antimodernista. Todo lo que olía a progreso lo ponía a maldecir: un jardín con pasto demasiado corto, parquets encerados, chimeneas sin usar, pan cortado en rodajas en lugar de roto con la mano. Pero lo que le daba urticaria por encima de todo era la visión de una mujer mal alimentada.

EL PINTOR DE LA SALUD

Algo hay entre los impresionistas y la enfermedad. Dicen que fue un médico clínico de Montmartre el alma sensible que colgó por primera vez una lámina impresionista en la antesala de su consultorio y observó cómo mejoraba el ánimo de los pacientes. Las pinturas impresionistas aquietan los fantasmas; hasta la más convencional puede sacarnos del pozo. Pero de todos los impresionistas, el que mejor funciona, clínicamente hablando, es Renoir. Si el impresionismo es la pintura de la felicidad, Renoir es el pintor de la salud: fue él quien inventó la imagen de la mujer lozana.

En la Francia de 1850, las mujeres ricas contrataban nodrizas para dar el pecho a sus bebés. Estas favorecían a su propio hijo en desmedro del bebé de la patrona, que crecía con la piel pálida y traslúcida, algo que era considerado el colmo de la sofisticación entre la gente bien. La anemia era el grito de moda, tener buen color en las mejillas y un pecho portentoso era de mal gusto. Renoir jamás pintó a una mujer flaca. Cuando no le quedaba otra, hacía trampa. Madame de Bonnieres tenía una palidez cerúlea: “!Ay, si alguna vez comiera un buen trozo de carne!”, se quejaba el artista cuando recibió el encargo de pintarla. Pero Madame de Bonnieres comía una cosita de nada, apartaba el plato y metía las manos en agua fría antes de cada sesión, para acentuar la blancura de su piel. “Por Dios, esa mujer parece llevar todo un mundo de pensamientos en su cabeza. A mí me gustan las mujeres trabajadoras, que tienen poco tiempo para pensar. Las ociosas se llenan de ideas y pierden su sentido de la eternidad.” Eso seguía pensando el viejo pintor en aquellas conversaciones nocturnas de 1915 con su hijo.

Renoir era un vitalista. Las abejas que libaban el néctar y la sangre que circulaba bajo la piel de una muchacha eran parte del mismo fluir del universo. Si estaba en contra del castigo a los niños en la escuela (les golpeaban los dedos con una regla) era porque ese sistema dañaba las uñas y, en consecuencia, el tacto. Sus hijos no podían salir al sol sin sombrero porque en la nuca estaba el centro de todas las percepciones. Un rayo de más y dejarían de distinguir la gama de verdes entre los olivos. Afuera podía suceder cualquier cosa, llámese Comuna, Imperio, República o Guerra, pero Renoir seguía pintando, imperturbable, sus desnudos. Era un sensualista que creía que el deseo dominaba al mundo, pero era también un negador compulsivo. Un día, cuando se encontró por la calle con Maupassant, le dijo: “Usted es incorregible, sólo ve el lado oscuro de la vida”. Maupassant le retrucó: “Y usted sólo puede ver el luminoso”.

Entonces se vino la noche. Una caída de la bicicleta en 1897 disparó su reumatismo. Su cuerpo se empezó a petrificar. Ya no podía pintar solo; necesitaba que una asistente le preparara la paleta y borrara con un trapo embebido en aguarrás las partes que no le gustaban del cuadro. Su piel se había vuelto tan sensible que no resistía el contacto con las sábanas. Se inyectaba antipirina, que lo aliviaba poco y nada. Su productividad no se redujo por el avance de la enfermedad. Jóvenes de todas partes iban a pedirle consejos; Zaza, el pastor belga, espantaba a ladridos a la mitad.

Un día llegó un doctor prometiendo la gran cura. Sometió al artista a una dieta a base de leche fermentada y dijo que volvería al cabo de un mes para hacerlo caminar. Renoir llevaba dos años sin levantarse. Al primer intento casi se desploma sobre la alfombra pero logró mantenerse en pie y, juntando toda sus fuerzas, dio un paso, luego otro, y llegó temblando hasta el caballete. Pero, en lugar de alegrarse, se desplomó en su silla y dijo: “Esto de caminar se lleva todas mis fuerzas y no me deja nada para pintar. Entre las dos, elijo pintar.” Nunca más se levantó.

EL CINE GANA LA PARTIDA

“Cuando no pueda pintar con mis manos, lo haré con la pija”, anunció famosamente en un exabrupto de vanidad senil. Eso es lo que la película de Bourdos elige resaltar: al viejo priápico pintando a su última musa, la temperamental Andrée, que al final de la guerra se casaría con el hijo. Luego de la muerte de Renoir, Jean se convirtió en director de cine, y transformó a su esposa en su actriz fetiche. Donde el padre veía sólo una piel luminosa, el hijo había visto otra cosa.

Veinte años después de aquel verano de 1915, Jean filmó un cortometraje titulado Una partida de campo. Si quieren que el espíritu de época se les meta en el cuerpo miren lo que filmó Jean Renoir, que es, a mi entender, una de las joyas de la historia del cine. En esas largas noches de campo, el hijo, como un huésped que se queda más tiempo de lo previsto y empieza a ver las humedades en la pared, percibió las limitaciones del padre (Renoir: “Me niego a pintar el mundo de negro. Una pintura debe ser amable”) y entendió que, debajo de esas mujeres que Renoir sólo veía como porcelanas pintadas, se empujaban a codazos otras pulsiones. Jean, que aún recordaba aquel encuentro callejero de su padre con Maupassant, tomó un cuento del oscuro escritor y lo embebió en la luz impresionista de Renoir. Pero eligió filmarlo en blanco y negro, anatema para un colorista como su padre, y al hacerlo condensó lo que Renoir nunca había alcanzado: que la luz y la oscuridad de una mujer convivieran en armonía bajo una misma piel.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux