Mi familia en el diario

› Por Mauricio Kartun

Se heredan cosas de los padres. Ya lo sabrá Elisa Medrano, que tan amorosamente cuida el patrimonio cultural del suyo, como este libro es evidencia. Heredé del mío el gusto por ciertas formas de humor. Cierta materia hilarante del ADN que ojalá haya transmitido a mis hijos por la misma vía. Tengo de aquel humor paterno algunos recuerdos fundantes: unos chistes ingeniosos de sobremesa, algunos sketchs de teatro de revista que lo hacían enrojecer de risa y un comic que seguía con devoción: los grafodramas. Esas caritas inconfundibles que aprendí a reconocer en el diario que comprábamos religiosamente en el kiosco de la estación San Andrés y hojeábamos camino a casa doblado con solvencia papirofléxica por papá para volverlo más manuable.

Papá murió cuando yo era un adolescente. Dejamos de comprar el diario. Los diarios son siempre cosas de padre y uno vuelve a comprarlo cuando tiene a su vez edad para serlo. Edad para opinar sobre cosas de los diarios. Cuando llegué ahí mi cabeza opinaba ya lejos de La Nación. Y el señor Medrano había dejado de publicar sus caritas.

Una tarde años después, revolviendo una librería de viejo en la calle Paraná, aparecieron entre otros papeles seis hojas de un almanaque de Alpargatas. De fines de la década del ‘40, allí por donde nací. Me bastó ver esas caruchas, esas sombras de barba, esas imágenes del barrio de mi infancia para reconocer en ellas al dibujante de aquellos grafodramas. Fue tan fuerte el impacto, tan notables resultaron esas imágenes retratando aquello que yo creía que existía sólo dentro mío: ese cotidiano colorido, esa mirada entrañable sobre el pequeño hombre de barriadas, que las compré en un impulso, y enmarcadas después me acompañaron durante décadas en la pared de cada casa que habité: luminosas, sugestivas, ocupan aun hoy un espacio privilegiado en mi estudio. No hubo jamás visita en la sala que no se distrajera sonriéndole a esas láminas, que no preguntara por su origen, por su dibujante. Y cuando alguna vez comencé a dar en mi casa clases de dramaturgia, y era de rigor buscar disparadores para algún ejercicio, bastaba con pedirles a los alumnos que se acercaran a esa pared, eligieran alguno de los seis cuadros y tras observarlo y dejarse ganar por ese universo se sentaran y comenzaran a escribir con su impulso. Curiosísimo: cada tanto, aún hoy, muchos años después, me cruzo en concursos en los que leo como jurado con piezas que contienen de alguna manera aquel impulso generador: un hombre que sueña sonriente rodeado de papel picado junto a un disfraz de Zorro doblado en la silla, una familia brindando a las doce mientras una cañita voladora cruza la ventana, el patio techado de una casa chorizo en que acaba de terminar una fiesta familiar, una mesa de comedor en la que el padre ayuda a su hijo con la composición escolar, una timba en un club social y deportivo. Un buen poema, suele decirse, es aquel que tras leerlo impulsa a escribir otro. Algo así terminaron resultando esos almanaques. Inspiración pura.

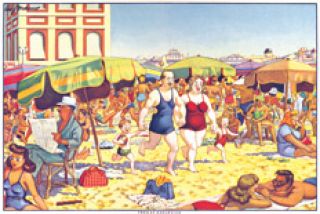

Luis J. Medrano pintó aquello que yo hubiese querido pintar de haber sido dibujante. Bajó a su soporte exquisito el mundo de mi infancia y a sus personajes. La cara de sus señores pelados es la cara de mi padre. Y lo rodean siempre mis tíos. El chalet que asoma en la ventanilla del tren es el de mi tío Gregorio en San Andrés frente a la vía. La señora en malla que pasea por la Bristol es mi mamá, qué duda cabe. Soy el gordito en tranvía que cruza frente al cine. Y el estudiante angustiado que mira somnoliento el cuaderno.

Un creador es siempre un poeta. Aunque no escriba jamás una palabra. Medrano es un vate suburbano que ha superado en su sutileza cualquier límite costumbrista. Un verdadero artista.

Nota madre

Subnotas

-

Mi familia en el diario

› Por Mauricio Kartun

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux