El viejo tema de la moral y el arte

› Por Ignacio Echevarria

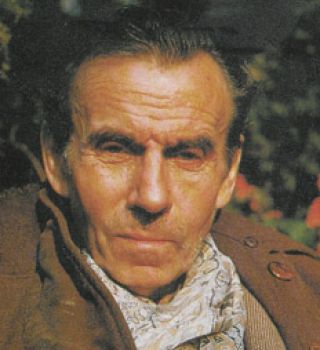

La decisión, adoptada a última hora, de excluir a Louis-Ferdinand Céline de la lista de personalidades a las que Francia va a conmemorar durante el año 2011 (en que se cumple el 50º aniversario de la muerte del escritor) ha sido recogida por la prensa cultural de todo el mundo con prudente neutralidad. No así en Francia, donde, como era de esperar, el repentino cambio de parecer del ministro de Cultura, Fréderic Mitterand, ha desatado la controversia.

Ahora bien, Céline no es solamente uno de los más grandes escritores franceses del siglo XX: es un grandísimo escritor, sin más, autor de una novela inolvidable que se cuenta entre las cimas indiscutibles del género, con independencia de la época y de la lengua en que fue escrita. De ahí que la decisión del ministro francés plantee, más allá de las circunstancias locales, un problema que concierne a todos. Un viejo y espinoso problema, que remite a las relaciones entre arte y moral, entre la obra y el individuo que la sustenta.

No resulta sencillo, ni mucho menos, tomar posiciones al respecto. La baladronada del alcalde de París, el socialista Bertrand Delanoë, quien pretendió zanjar la cuestión declarando en la radio: “Céline es un excelente escritor, pero un perfecto cabrón”, de poco sirve. Cualquiera puede dar un puñado de nombres de escritores excelentes que han sido o son unos perfectos cabrones, sin que eso haya impedido homenajearlos en las más variadas formas. Y cabe dar los nombres de muchísimos más –asimismo profusamente homenajeados– que son unos perfectos cabrones sin ser excelentes, a menudo ni siquiera escritores. Uno mismo siente en la boca la ridiculez de este tipo de lenguaje cuando lo emplea.

Con mucha más ponderación, Fréderic Vitoux, de la Academia francesa, autor de una biografía de Céline, subraya las connotaciones implícitas en una categoría como la de “celebración nacional”, que es lo que se le ha hurtado a Céline: “Es el término ‘celebración’ el que es ambiguo. No se trata de ponerle laureles al escritor. El cincuentenario de su muerte es una ocasión de interesarse en su obra, de examinar de nuevo sus zonas de sombra”. De modo parecido se han expresado, muy razonablemente, el vocinglero Bernand-Henri Lévy y otros muchos.

Pero cabe puntualizar que si el término “celebración” resulta ambiguo, lo es mucho menos el sintagma completo: “celebración nacional”. Pues lo que éste sugiere no es un homenaje de carácter netamente literario, sino un reconocimiento también cívico, que no se dirige únicamente a la calidad de una obra sino que comprende también la personalidad de su autor y su proyección pública. Es aquí donde las impugnaciones de Serge Klarsfeld en nombre de la asociación Hijos e Hijas de Deportados Judíos de Francia cobran su razón y su sentido.

Desde un punto de vista inverso, conviene reparar en el malestar que produciría a Céline ser objeto de una “celebración nacional”, hecha con toda la pompa del academicismo que él despreciaba, con ese lenguaje (“una guarrada de elegancia”) que él se propuso –y en no escasa medida consiguió– dinamitar, en nombre de una comunidad a la que imprecó reiteradamente.

Céline carga él solo con el peso de ser, en estos tiempos en que todo se revela susceptible de ser culturalmente reciclado y homologado, el gran escritor maldito del siglo XX. Maldito en un sentido estricto, en absoluto romántico: es decir, maldecido, condenado, repudiado.

Más acá de las endémicas polémicas a que da lugar, su nombre sigue sacudiendo los recalcitrantes cimientos de una cultura que danza sobre sus propias ruinas, pero que, pese a jactarse de haber cuestionado todos los tabúes, se mantiene aferrada a unos cuantos.

Las preguntas a que da lugar el caso Céline son siempre incomodadoras. Para esquivarlas, no basta con reivindicar su genialidad como escritor, ni basta tampoco con recubrir de significaciones literarias unas actitudes inaceptables en el orden de la moral pública. O alegar trastornos mentales.

¿Sirven de atenuantes o de agravantes las circunstancias históricas? ¿Prescribe la culpabilidad de este tipo de actitudes? ¿Tendría sentido impugnar hoy una celebración de Quevedo porque escribió una Execración contra los judíos?

El ministro Mitterand mete la pata cuando reprocha a Céline “haber puesto su pluma a disposición de una ideología repugnante”. El antisemitismo de Céline no constituía propiamente ninguna ideología, ni derivaba tampoco de ninguna consigna a la que él estuviera sometido de ningún modo: era pura idiosincrasia.

Cualquier abogado literario sabría hoy cómo eludir el castigo que sigue sufriendo Céline por sus feroces panfletos.

El castigo, no el deshonor.

Pero es ahí precisamente donde reside el quid de la cuestión.

Nota madre

Subnotas

-

El corazón de las tinieblas

› Por Guillermo Piro -

La mala conciencia de Francia

› Por Hugo Salas -

El viejo tema de la moral y el arte

› Por Ignacio Echevarria

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux