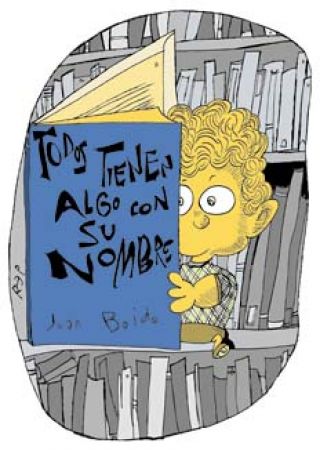

Todos tienen algo con su nombre

› Por Juan Ignacio Boido

El cuento por su autor

Hace años viví en la planta baja de una casa antigua. La dueña, que hasta entonces había convivido ahí con su marido y su hijo en un dúplex bastante original, se acababa de separar y necesitaba alquilar la parte de abajo. La casa era una suma de peculiaridades arquitectónicas que volvían el alquiler mucho más barato: la habitación era más grande que el living, tenía una cocina minúscula y un placard en el que cabía la cocina varias veces, había una biblioteca empotrada “imposible de desarmar”, y una escalera caracol que se interrumpía contra el cielo raso. Pero de todas sus peculiaridades, había una por la que yo hubiese estado dispuesto a pagar más de lo que pedían: una habitación al otro lado del jardín.

El patio –era un patio, parecía un jardín– tenía canteros, plantas, pasto, un mundo aparte al que se llegaba saliendo de la casa por un pasillo con techo de vidrio. Al final, dentro de aquella habitación, blanca, luminosa, lo único luminoso de esa planta baja, había una mesa de madera clara, áspera pero lisa, apenas más alta de lo normal, que –según me explicó la dueña– venía con la casa porque no se podía sacar del cuarto sin desmontar el techo.

Las adopté enseguida como mi escritorio: la habitación y la mesa. La mesa era amplia, cómoda, y su madera parecía revestida por capas invisibles de intimidad y calidez. Por la ventana veía el verde, algo de cielo, el gato durmiendo al sol. Parecía ideal. Duró poco. Con el otoño, las hojas secas acumuladas en el desagüe empezaron a inundar el patio cada vez que llovía; los escombros de una obra al lado destrozaron (tres veces) el techo de vidrio; por el pasillo se formaba un alud silencioso de agua y tierra que avanzaba sobre la casa. La caldera, con el invierno, empezó a gastar una fortuna en gas, y una noche, incluso, se derrumbó el cielo raso adentro de mi placard. Hubo también problemas de humedad, y el piso flotante se empezó a levantar. Todas las mañanas, me iba a trabajar al escritorio al fondo del jardín, mientras desde la ventana miraba mi casa sin entender si me quería echar, si estaba simplemente vieja o si la dueña no terminaba de aceptar que había alquilado la parte de abajo de lo que había sido su vida. Empecé a pensar en irme, aunque en ese momento no tenía dónde.

No lo tuve que pensar demasiado: una mañana, la dueña me tocó el timbre. Con una cara rara, contenida de felicidad, con pena por mí y alegría por ella, me explicó que había vendido la casa. De hecho, me dijo, toda la casa: se habían vendido los cinco pisos y la iban a demoler para hacer un edificio. Teníamos el verano para mudarnos. No me acuerdo si ese día o algún otro, durante los meses en que embalamos nuestras casas en simultáneo, me dijo que me podía quedar con el escritorio del fondo. Ella había comprado otro y veía que yo lo usaba. Me dio pena por ella y alegría por mí.

Hoy, donde estaba la casa, hay un edificio de diez o doce pisos. Cada tanto paso. Desde la vereda de enfrente, de noche, parece el afiche para una película o una serie: cortinas, siluetas, lámparas, diferentes departamentos iguales en los que viven chicos solos y parejas jóvenes. Cada vez que paso, les deseo suerte. Si los fantasmas son, a veces, recuerdos olvidados, algunos de los míos viven entre ellos.

Nada de todo esto aparece en este cuento. Pero “Todos tienen algo con su nombre”, el primero de El último joven, es el único que escribí entero sobre aquella mesa de madera. Mientras veía por la ventana cómo algo se partía en dos para volver a ser uno y terminar derrumbado.

Subnotas

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux