La hermosa tumba del petiso

› Por Juan Sasturain

El cementerio de Montmartre es un lugar, a su manera, muy hermoso. Lo es a la manera como lo son o pueden serlo los antiguos cementerios no impostados en modernos jardines para terratenientes posmortem. Así, es bien melancólico sin afeites, cachuzo de óxidos, rajaduras y verdines. Además, como marca de desprecio, soporta un impiadoso paso sobre nivel –avenida de dos manos– que le corta al ras el cielo por el medio. Sembrado de casitas o camas de piedra para sus muertos encimados codo a codo en un terreno que sube y baja, con senderos de empedrado grande e irregular que parcelan francesa/francamente treinta sectores como barrios, el cementerio encastrado entre viviendas burguesas expone las viejas tumbas sin orgullo ni pudor, comentadas por soberbias inscripciones mal abolidas entre la lluvia y el tiempo.

Los literarios graznidos de los cuervos que vuelan de una cruz a una estrella de David, o de la modesta tumba de La Goulue que pintó Lautrec –levantaba las hermosas gambas apenas unas manzanas más allá– al cursi marmolado que acoge al estruendoso Héctor Berlioz, son el mejor comentario a tanta historia diseminada en personas y personajes. Porque ahí están Dumas hijo y su genuina Dama de las Camelias, Stendhal y Barrault, el ceñudo Emile Zola (ya trasladado) y lo que queda de la pobre Dalidá, la que cantaba. Y tantos otros entre otros tantos.

De los cementerios de París, yo recordaba (apenas) el Père Lachaise, donde está enterrado Vallejo y al que alguna vez fuimos casi en peregrinación bajo imaginarios castaños. Y creo que nunca he pisado el de Montparnasse. Ir ahora al de Montmartre –el domingo– significaba hacer la experiencia, en pocas cuadras, de bajarse en la estación Pigalle del Metro y pasar –casi sin transición ni temblor de espíritu– del siempre maquillado Moulin Rouge y sus históricos aledaños libertinos, a la soberbia apostura del Sacré Coeur que domina la ciudad conservadora. Después, qué quedaba si no pasearse filosóficamente entre las tumbas.

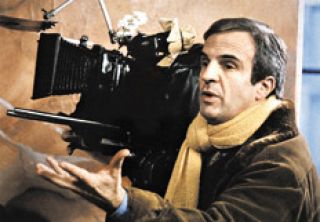

De todas ellas, me fui y voy ahora a detener en una, la de un apenas recienvenido –diría Macedonio– porque treinta años no es nada en ese lugar, como tampoco lo es en cualquier otro. Y esta próxima primavera nuestra va a hacer treinta años que se murió y le dieron tierra temprana e inmerecida a François Truffaut (52), el petiso diestro y sensible que hizo –con el azorado Jean Pierre Laud o con otros/otras no menos– Los cuatrocientos golpes, El niño salvaje, Disparen sobre el pianista, La mujer de al lado, Jules et Jim y La piel dulce, entre tantas discretas, asordinadas maravillas. Y más, muchas originales historias más, de transparente humanidad sin trampas ni golpes bajos.

Pertenezco al tácito club de los seguidores de Truffaut, el hombre que hizo actuar a la quebradiza Françoise Dorléac (se murió enseguida de puro hermosa nomás) y hablar al gordo Hitchcock –no hay un libro que transmita más amor al cine que el que salió de esas charlas– como nadie antes. Y pertenezco también a los que firman o empiezan a conversar al pie de ese apotegma o consigna de la buena leche y la sabiduría: “Ahora hablemos de las cosas que nos gustan”, que alguna vez propuso y solía citar –con pura empatía– el inolvidable Carlos Trillo.

Y Truffaut es de las cosas que nos gustan. Tanto, que hasta la tumba del petiso nos gustó. Es una discreta tapa de mármol negro con su nombre y sus datos pelados: François Truffaut, en mayúsculas, y abajo: 1932-1984. Nada más. Y está impecable aún, el mármol brilla. Claro que la gente pasa y –lo haya ido a buscar o se lo encuentre– algo le deja. Ayer había flores más o menos frescas en floreritos al pie, una rosa roja cruzada sobre el supuesto pecho del yacente y, en un costado del mármol, enfiladas en forma longitudinal, dos cajitas de plástico ya castigadas por la intemperie. Eran dos estuches de películas en VHS a las que el viento (por ahora) no se llevó ni la lluvia llegó a decolorar del todo: Manhattan, la de Woody Allen con la Keaton, y L’Ange Bleu –el nombre del color se había casi lavado-, la de Marlene Dietrich, dirigida por Joseph Sternberg en los treinta. No abrí las cajitas, pero sé que las cintas estaban ahí. Sé que a Truffaut le gustaban.

Imagino, en la oscuridad –ya ha pasado la medianoche del domingo– el silencio del cementerio de Montmartre entre las tumbas mal iluminadas por una luna sin fe, tras nubes bajas. Imagino las cintas que encierran las imágenes guardadas ahí para siempre, como si alguna vez pudieran volver a proyectarse, pura potencia diferida, como las semillitas esperando por siglos en la tumba del faraón. Imagino al cuervo que baja aleteando, se posa curioso, picotea el plástico, arranca un pedacito y se va.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux