![]()

![]()

![]() Domingo, 28 de marzo de 2010

| Hoy

Domingo, 28 de marzo de 2010

| Hoy

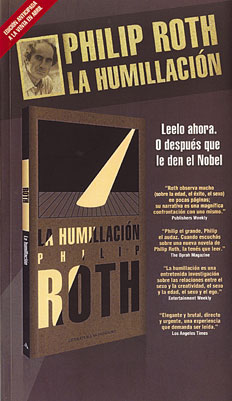

Mi vida como hambre

Después de unas novelas breves de delicado sentimentalismo, el autor de la ferozmente sexual Mi vida como hombre vuelve a arrojarse al infierno del deseo y la edad avanzada.

Por Rodrigo Fresán

Por Rodrigo Fresán

No hace mucho, Bob Dylan se quejaba de que cada nuevo álbum que editaba fuera siempre comparado con anteriores discos suyos. “¿Por qué no los comparan con los de mis colegas?”, proponía Dylan con sonrisa de tahúr experto, sabiéndose el mejor jugador sentado a la mesa. Pero, claro, no se puede. Problemas de ser una leyenda en vivo y en activo: te conviertes en metro patrón de ti mismo, los demás no tienen acceso a ese exclusivo club de un único miembro y, allí dentro, para bien o para mal, sólo te espera el espejo.

Lo mismo le sucede y sucede con Philip Roth. Escribiendo en las alturas, no tiene demasiado sentido leerlo dentro de un contexto sino admirarlo y calibrarlo en la masiva soledad de su propia compañía.

Precisado esto, no se encuentran en La humillación –seamos muy exigentes y citemos sólo incontestables obras maestras– la perfección henryjamesiana de La visita al maestro, las innovaciones formales de La contravida, la picaresca bestial de El teatro de Sabbath, la autobiografía freak-religiosa de Operación Shylock, la ambición panorámica de la Historia golpeando a lo íntimo de Pastoral americana o La mancha humana, o la inesperada sorpresa ucrónica de La conjura contra América. Tampoco hallaremos la enorme y magnífica brevedad de Indignación, inmediatamente anterior a La humillación en la bibliografía de este escritor nacido en Nueva Jersey en 1933. Lo que demuestra que, aquí y ahora, no hay síntoma de decadencia sino, apenas, los inevitables altibajos de la escritura constante. O, quizá, las ganas de hacer una perversa travesura como esa recopilación de infernales villancicos con la que Dylan taló nuestros arbolitos las pasadas navidades.

Ya en el 2000 –en un revelador perfil de David Remnick en The New Yorker– Roth advertía que, habiendo fracasado en el matrimonio, sin hijos, y adentrándose en esa casa en la que los amigos de siempre comienzan a desaparecer, no le quedaba sino el hambre insaciable de encerrarse a escribir. Sin pausa. De este impulso –que no da muestras de perder fuerza y velocidad– han salido grandes retratos y bosquejos más que interesantes. Libros enteros que parecen capítulos de una gran novela secreta en la que, por ejemplo, La humillación podría funcionar como contrapunto hardcore y feroz del delicado sentimentalismo crepuscular que acompañó a El animal moribundo y a Elegía y a Sale el espectro: novelas todas sobre la decadencia del cuerpo, porque el alma se pudrió mucho antes y más rápido.

Y, de acuerdo, ya nos hemos sentado frente al escenario donde un actor recita su imposibilidad de seguir actuando enfrentándose al desafío de, por fin o por desgracia, consagrarse o hundirse como intérprete de sí mismo. Iris Murdoch en El mar, el mar y John Banville en Eclipse lo han dirigido con mayor gracia, profundidad y ambición. Pero hay algo original y perturbador en los sufrimientos erótico-existenciales del sexagenario y laureado intérprete Simon Axler, golpeado por la inesperada tempestad de un famélico deseo sexual. Así, sin un director que marque sus pasos y le recuerde sus líneas, Axler se precipita, hambriento e insaciable, en un abismo erótico donde –como suele ocurrir en Rothlandia desde aquel magnífico y acaso insuperable Mi vida como hombre– sólo queda danzar un minué fatal con la mujer loca de turno hasta que uno de los dos bailarines caiga fulminado para ya no levantarse. Y en La humillación –donde, otra vez Rothlandia, el vampiro acaba siempre vampirizado– hay varias de estas hembras demenciales entrando y saliendo de lechos donde lo que se nos enseña produce, por momentos, esa incómoda sensación de querer bajar la vista. Vergüenza ajena y salir corriendo de allí y cerrar el libro. Pero, al cerrarlo, leemos otra vez su título y lo comprendemos todo. En La humillación Roth no sólo se propone y consigue humillar a Axler sino, también, logra degradar con maliciosa maestría a un lector que, enseguida, vuelve allí dentro en busca de más: más sonrojantes escenas lésbicas, más patéticas reflexiones sobre los sentimientos, más lamentos de macho dominante que, de pronto, se descubre dominado. En este sentido, La humillación –escrito con la felicidad de quien come con la boca abierta sin importarle el resto de los comensales– probablemente sea el libro más literalmente pornográfico de Roth. Música de recámara donde los preliminares son más bien breves y lo único que importa es sacarse pronto la ropa, dejarse la piel y, enseguida, mostrar como medallas las marcas de los golpes que quedan al caerse de la cama por intentar posiciones demasiado peligrosas.

En 1984, respondiendo a The Paris Review en cuanto a si tenía en mente un Lector-Roth mientras escribía, el autor de El lamento de Portnoy reveló: “No. Pero en ocasiones pienso en un Lector Anti-Roth. Pienso en lo mucho que va a odiar todo lo que estoy haciendo. Y ese es todo el estímulo que necesito”. De ser eso verdad, La humillación –sabroso aunque no llegue a colmar el apetito– será el libro perfecto y repulsivo para los Lectores Anti-Roth y el libro no perfecto pero fascinante para los Lectores Roth ya a la espera del inminente Némesis, donde se nos narrarán los efectos de una epidemia de polio soplando en el viento de Newark, 1944. Mientras tanto y hasta entonces, ahí está esa primera línea de La humillación donde se nos advierte: “Había perdido la magia”.

Y, está claro, eso no es cierto.

-

Nota de tapa

La flor de la vanguardia

Por Juan Pablo Bertazza -

La caída

Por Luciana De Mello -

Un mundo de sensaciones

Por Mariana Enriquez -

Mi vida como hambre

Por Rodrigo Fresán -

NOTICIAS DEL MUNDO

Noticias del mundo

-

El angel de la historia

Por Mariano Dorr -

El entrevero

Por Sergio Kisielewsky -

The Bolivia Affair

Por Claudio Zeiger -

BOCA DE URNA

Boca de urna

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.