![]()

![]()

![]() Domingo, 18 de abril de 2010

| Hoy

Domingo, 18 de abril de 2010

| Hoy

Un drama rural

El enfrentamiento generacional entre padre e hijo encuentra en esta singular novela española un marco de migración y desarraigo.

Por Juan Pablo Bertazza

Por Juan Pablo Bertazza

En los últimos años, en especial en nuestro país, se viene hablando mucho de la familia o, mejor dicho, de los escombros que quedaron de aquello que, alguna vez, supo ser la sagrada primera institución. Obras de teatro, ficciones costumbristas de TV y novelas que se regodean con las relaciones disfuncionales, los conflictos de autoridad y el núcleo siniestro que late en algunos vínculos de parentesco, a tal punto que da la impresión de que la familia constituye un tema por demás transitado.

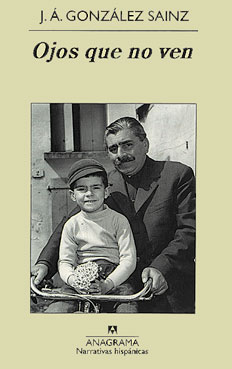

En Ojos que no ven, su nueva novela, el español J. A. González Sainz –ganador del premio Herralde en 1995 con la sorprendente Un mundo exasperado– abreva justamente de esa fuente pero, aun teniendo un comienzo algo indeciso, sale de ella indemne y exitoso. No sólo por la transversalidad del tema elegido –la transformación y desintegración de una familia de pueblo español que emigra hacia el centro urbano, arrastrada por las ambiguas promesas de progreso y civilización en plena década del 70–, sino también por contar –con un claro registro poético en estado puro– los recovecos más oscuros de la mente humana y la violencia de aquellos vínculos de los que sólo cabría esperar amor.

Aunque el tema de la familia parece abrirse en este libro hacia otros asuntos como la tierra, la naturaleza, la política y, especialmente, ese permanente juego entre las cosas que cambian y lo inmutable, el foco de Ojos que no ven está puesto en la conflictiva relación entre dos de los personajes: Felipe Díaz Carrión –padre de familia que, aunque noble e inquebrantable, no tiene la suficiente cintura para capitanear esa tormenta del cambio a la que hace frente con sus principios heredados– y su primogénito, un joven que naufraga y se burla de todos aquellos principios que tienen que ver con la diferencia entre el bien y el mal, y cuya deriva se inicia acaso cuando le dan el nombre, ya que, rompiendo la tradición familiar, su padre decide no llamarlo Felipe.

Es justamente así como Sainz empieza a dar en su novela un lugar relevante al lenguaje, tanto en la manera de contar como en las reflexiones (“como él diera un respingo al oír la palabra ‘dócil’, el padre le contestó que esa palabra ya sabía que no tenía ahora, entre los jóvenes, el mismo significado porque pierden y ganan significado las palabras y hasta a lo mejor se hacen otras, así que cómo no van a hacerse otras las personas”). Sin embargo no lo hace, como suele pasar en esos casos, desatendiendo una trama a la que no le faltan desarraigos, discusiones desgarradoras entre padre e hijo, humillaciones de todo tipo ni la vuelta al pueblo del padre cuando aun aquello que se caracteriza por permanecer inmóvil en el tiempo empieza también a cambiar. Entonces una mala nueva sobre su hijo le llega de Francia y al padre sólo le queda aferrarse a lo único que parece resistir todo cambio, ese camino de cuatro kilómetros, desde la puerta de su casa hasta el portón de la entrada, que condensa toda su experiencia y legado sentimental y que, en el caso de desaparecer, hará que el mundo entero se le vuelva un lugar inhabitable.

-

Nota de tapa

El alma rusa

Periodista y escritor, marxista y judío, socialista convencido, Vasili Grossman (1905-1964)...

Por Guillermo Saccomanno -

Alto en el cielo

Por Rodrigo Fresan -

Un drama rural

Por Juan Pablo Bertazza -

Tierra adentro

Por Mariana Enriquez -

NOTICIAS DEL MUNDO

Noticias del mundo

-

Los desnudos y los muertos

Por Susana Cella -

BOCA DE URNA

Boca de urna

-

El tiempo recobrado

Por Mariano Kairuz -

Eramos tan jóvenes

Por Angel Berlanga

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.