![]()

![]()

![]() Domingo, 3 de julio de 2005

| Hoy

Domingo, 3 de julio de 2005

| Hoy

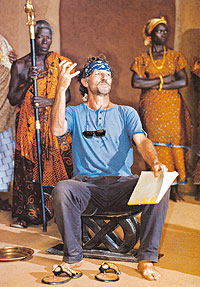

CINE > UNA RETROSPECTIVA DE WERNER HERZOG EN LA LUGONES

El misionero

Su cine nos ha paseado por algunas de las mentes más extrañas y algunos de los escenarios más inquietantes que ha visto la pantalla grande. Nos ha mostrado héroes truculentos siempre dispuestos a desahuciar al mundo con tal de satisfacer sus oscuros designios o sus sueños de grandeza. Y frenético, febril, casi lunático, nos ha mostrado el mundo con un lirismo crudo tensado sobre la línea en que la realidad se parece a su propia alucinación. Ahora, una retrospectiva de 19 películas (dos de ellas inéditas en la Argentina) y una muestra de 50 fotos permiten descubrir o redescubrir la poderosa obra de Werner Herzog.

Werner Herzog es el eslabón perdido entre el Romanticismo alemán y el Libro Guinness de los Récords. Como Goethe o Novalis, Herzog (nacido Werner Stipetic) empieza por una tarea casi divina: preñar de espíritu la naturaleza y el mundo. Pero hay un momento en que, por demiúrgico que sea, ese milagro animista no alcanza y el espíritu, al borde del ahogo; debe ir más allá, trascender y encarnar, encarnarse y encarnar toda la naturaleza y el mundo que ha preñado en un cuerpo, uno solo, excepcional y solitario, héroe y mártir, santo y loco, idiota y genio a la vez, que se lanza en caída libre tras las huellas de lo extremo, lo eterno, lo absoluto. Eso es Herzog, y probablemente porque lleva siéndolo más de 35 años, nuestra relación con él y con su cine ha sido lo que es: una historia de deslumbramiento y decepción, de hechizo y desconcierto.

A mediados de los ‘70, sobreabrigados en cineclubes hostiles o confortables (pero atónitos) en el Instituto Goethe (el mismo que hoy programa en la sala Leopoldo Lugones esta retrospectiva de su obra), vimos sus cuatro primeras películas y –algunos con alguna reticencia, otros a escala coup de foudre– acusamos el impacto: comparadas con los primeros ejercicios de Wim Wenders, con quien Herzog formaba por entonces un tándem leal pero asimétrico (Herzog era el frenesí, Wenders la contemplación zen), Señales de vida (1968), Fata Morgana (1970) y sobre todo Los enanos también nacieron pequeños (1970) nos transmitían la peligrosa electricidad de una Alemania desquiciada, capaz de vislumbrar la sombra de algún colapso inminente con una mueca de curiosidad y fruición en la cara. Mientras Wenders filmaba en slow motion la apatía huérfana de un zeitgeist americanizado, el paracaidista loco de Señales, el desierto incandescente de Fata y los minimonstruos de Los enanos parecían detonar sus cargas de radiactividad en otro mundo, más oscuro y crudo y remoto que el de Wenders, pero también más próximo, sin duda, a la inhumanidad de una posguerra que seguía desvelando a los alemanes.

Desestimando la desconfianza que inspiran las truculencias, aun las más inspiradas (y Herzog era nuestro primer truculento inspirado: no en vano muchos años después Harmony Korine, que lo eligió para interpretar el padre mortífero de Julien Donkey Boy, le confesaba en éxtasis: “Los enanos es mi película favorita de todos los tiempos. Cuando oí a la chica gritando en el sótano y vi cómo crucificaban al mono me di cuenta de que quería hacer películas”), nuestra temporada de romance se consolidó con un soberbio documental sobre el mundo de los sordomudos (País de silencio y oscuridad, de 1971, que terminaba con la protagonista Fini Straubinger pronunciando la frase: “Si hoy estallara una guerra, yo ni siquiera me daría cuenta”) y llegó a un paroxismo casi fanático con Aguirre, la ira de Dios (1972), una ficción histórica alucinada que obligó a revisar (y a condenar por imbéciles) todos los antecedentes del género. Al lado de la última imagen del film –el conquistador Lope de Aguirre (gran entrada de Klaus Kinski en el mundo Herzog) solo y demente en una balsa a la deriva, rodeado de monos que saltan y chillan–, otras celebradas representaciones del combo Imperio + Demencia como el calvo coronel Kurtz de Apocalypse Now! (1979) suenan a parodias didácticas.

Apenas cinco films y el programa Herzog ya estaba montado. Especialista en toda clase de alteridades (históricas, sociales, psicopatológicas, forense-literarias, antropológicas), Herzog, como un boy scout pasado de anfetaminas, siempre estaba listo para salir en busca de nuevos especímenes. La clave está ya en el paracaidista de Señales y el desorbitado Lope de Aguirre: uno, separado del frente de batalla, libra una guerra autista en una isla griega; el otro, que sigue obsesionado el rastro de Eldorado, entra en un delirio megalomaníaco y termina fundiendo sus pulsiones criminales con las potencias inhumanas de la jungla. Son criaturas monomaníacas, sabuesos insolados, titanes majestuosos y payasescos capaces de extenuar el mundo con tal de consumar los designios más oscuros o los sueños de grandeza más sublimes. Todos proceden de un fondo particular, una comunidad, un mundo (un ejército colonial, una población minusválida, un ecosistema, una tribu), pero Herzog los aparta pronto, cada vez más pronto, como si para concentrar el caudal de energía que esos mundos movilizan necesitara individualizarlos en una silueta única, absorbente, exclusiva.

Pronto vendrán otros: el Kaspar de El enigma de Kaspar Hauser (1974), típico buen salvaje que escandaliza a la sociedad del siglo XVIII con la obtusa insolencia de su pureza (Herzog lo hace interpretar por Bruno S., un veterano de los neuropsiquiátricos alemanes); los obreros del vidrio hipnotizados de Corazón de cristal (1976); la puta, el viejo y el músico callejero de La balada de Bruno S. (1976), patético trío de outsiders que canjea Berlín por Wisconsin en busca de la felicidad y tropieza con la cárcel, la enfermedad y el suicidio; el sediento, inconsolable vampiro de Nosferatu (1978), que Herzog le roba a Murnau para exaltarlo como pálido mártir romántico; el héroe idiota de Woyzeck (1979), empujado al crimen por la embriaguez de su propio ensimismamiento. En menos de una década, mientras estrecha filas con Kinski, cuyas desmesuras faciales se convierten en el logotipo de su cine, Herzog desplaza el acento: lo que le interesa ya no es tanto el poder pragmático de la intensidad como la victimización que aguarda, fatal, a quienes se atreven a ejercerlo, y si la inhumanidad sigue fascinándolo ya no es porque pone en crisis la noción consensual de humanidad sino más bien porque la aloja en sus pliegues secretos.

De modo que ya empezábamos a querer a Herzog un poco menos cuando sobrevino Fitzcarraldo (1982), apoteosis catastrófica de su saga de conquistadores de lo inútil. Su héroe, Brian Sweeney Fitzgerald, ya no se conforma con un sueño mesiánico; necesita dos. Primero quiere implantar un teatro lírico en plena selva amazónica. Como el proyecto exige dinero, decide hacer fortuna con el caucho; compra unas tierras para explotar pero descubre que son inaccesibles: los rápidos del río que las bordea hacen imposible la navegación. Entonces detecta otro río paralelo al primero, lo remonta en un barco a vapor y cuando llega al punto en que ambos están apenas separados por un kilómetro, decide –segunda inspiración demente– transportar el barco por tierra hasta el primer río, cuyos rápidos aprovechará para bajar.

Grandioso y banal, crispado y a la vez neutralizado por el Supremo Objetivo al que no deja de tender (¡pasar un barco por una montaña!), Fitzcarraldo terminó de plasmar el fondo maníaco de la filosofía Herzog y puso al desnudo su idea maestra: hacer que una película coincida plano a plano con un acontecimiento-límite, tensar el celuloide como el esfuerzo tensa un músculo o la locura un alma. Pero Fitzcarraldo fue menos un film que un caso, un fenómeno o una operación, quizá la primera desplegada en Europa alrededor de un film de autor en una coyuntura donde el boom del audiovisual (televisión + publicidad) ponía en crisis el estatuto de la imagen cinematográfica. Presentado en el Festival de Cannes, su campaña promocional explotó decididamente la divulgación de los pormenores del rodaje, tan operístico, psicótico y accidentado como el proyecto del melómano Fitzgerald. Antes de ocupar su butaca en la sala, todo crítico (como más tarde todo espectador) sabría de memoria todo lo que había costado –en dinero, pero sobre todo en sangre, sudor y lágrimas– la epopeya fílmica que estaba a punto de ver. Así, mientras la pantalla se llenaba de imágenes extorsivas, incapaces de mostrar sin obligar a pensar, al mismo tiempo, en los “verdaderos” indios, la “verdadera” selva, los “verdaderos” muertos, el “verdadero” barco, Fitzcarraldo (la película) se iba convirtiendo en el spot publicitario de su increíble backstage, y la firma de Herzog, hasta entonces reconocido por su singularidad de cineasta, pasaba a funcionar como el logotipo de una personalidad.

Empezamos entonces a desinteresarnos del cine de Herzog y a interesarnos más por él, aunque quizá menos como espectadores que como forenses, voyeurs o gourmets de excentricidades: por ese Herzog devoto, visionario y quijotesco que ya no aparecía como estilo o mundo en sus propias películas sino como objeto anómalo en las que otros hacían sobre él (Burden of Dreams, el jugoso documental de Les Blank sobre el rodaje de Fitzcarraldo), o en las que él hacía a veces sobre sí y sobre otros (Mi enemigo preferido, donde desmenuza su tempestuosa relación con Klaus Kinski), o incluso en las páginas de sociedad de los diarios europeos, como cuando en 1974, afligido por la enfermedad que postraba en Francia a su amiga Lotte Eisner, decidió ir caminando desde Munich hasta París con la fe de que su mero peregrinar la salvaría de la muerte. (La extraordinaria crónica de esa caminata fue publicada en España por Muchnik y se llama Del caminar sobre el hielo.)

Poco tiempo después, cuando empezábamos a dejar de quererlo también a él, Wim Wenders hizo Tokyo-Ga (1985), un film en homenaje a Yazujiro Ozu, y entrevistó a Herzog en la cima de un rascacielos de Tokio. El tema: la suerte de la imagen en un mundo colonizado por las imágenes. Abajo había tanta bruma que la ciudad era invisible. A Herzog no le importó. “Ya no hay imágenes”, dijo. “Hay cosas para ver, pero como no hay nadie que las mire, nunca llegan a convertirse en imágenes.” Y se declaró dispuesto a escalar el Himalaya o viajar a la Luna o a Saturno para capturar una imagen “pura”. No lo hizo, pero las expediciones que emprendió en busca del nuevo Santo Grial no son poca cosa: la selva africana en Cobra verde (1987), el Cerro Torre en Grito de piedra (1991, filmada en la Argentina), un zepellin inestable suspendido sobre la jungla de la Guyana (El diamante blanco, del 2000, uno de los dos inéditos que integra la retrospectiva del Goethe), otra vez el Amazonas peruano (Alas de esperanza, el otro inédito, también del 2000).

“El cine debe ser físico”, declaró Herzog hace poco. No sin algún cinismo, se podría decir que toda su obra es el deletreo errático, a veces genial, a veces vulgar, casi siempre desconcertantemente original, de ese adjetivo único y equívoco. Sería difícil no ver hasta qué punto la lógica de esa física herzoguiana reproduce la extraña suerte corrida por el cuerpo que más flagrantemente la encarnó –el cuerpo de Klaus Kinski–, que en poco más de diez años pasó de ser un bloque de energía pre-artístico, magnético, imprevisible, a un clown lleno de rutinas o una fatigada atracción de feria. Agradecidos, sin embargo, podemos también recordar o rever todo lo que las monigotadas de Kinski, las deslumbrantes y las estériles, dejaban en segundo plano o eclipsaban, y los pedazos de mundo que redescubriríamos intactos –la comunidad en Los enanos, el Sahara en Fata Morgana, el río y la selva en Aguirre, la orfandad sonora en País de silencio y oscuridad, el sonriente estupor con que Kinski juega con las mariposas al final de Mi enemigo preferido– pondrían en evidencia cuánto nos equivocamos con Herzog cuando, exigiéndole lo que solemos exigirles a los narradores, desdeñamos lo que en realidad es: alguien que sólo sabe cazar y pescar y está dispuesto a morir con tal de seguir haciéndolo. Es decir: un documentalista.

Werner Herzog

-

Nota de tapa> ¿Es Chuck Palahniuk el heredero de Stephen King?

Chucky

Cuando Chuck Palahniuk, el autor de El Club de la Pelea, escribió Tripa, sabía que era un...

Por Rodrigo Fresán -

HITOS > LA CONFERENCIA DE YALTA POR ADENTRO

La trastienda de la Conferencia de Yalta

-

PERSONAJES > JOSE RICARDO GATTONE, EL LUCHADOR DE CATCH QUE NO FUE KARADAGIAN

Quién fue el Gran Gattoni

Por Mariano Kairuz -

CINE > UNA RETROSPECTIVA DE WERNER HERZOG EN LA LUGONES

Werner Herzog en la Lugones

-

DEBATES > TOCAR CON INSTRUMENTOS DE éPOCA: ¿NECESIDAD O MARKETING?

Tocar con instrumentos de época: ¿necesidad o marketing?

Por Diego Fischerman -

Inevitables: Salí durante la semana

-

INTERNET > UN PARTICULAR CONTRA UNA EMPRESA NORTEAMERICANA

Internet: Un particular contra una empresa norteamericana

-

VARIACIONES SOBRE UN TEMA DE ADORNO

La secuela de Frankfurt

Por Juan Sasturain -

FAN > UN MúSICO ELIGE SU CANCIóN FAVORITA: YOUNG AND FOOLISH, POR JAVIER MALOSETTI

Al otro lado del paraíso

-

VALE DECIR

Vale decir

-

YO ME PREGUNTO

¿En qué consiste la inquietud militar?

-

PáGINA 3

La pequeña brigada

-

AGENDA

AGENDA

-

INEVITABLES

Inevitables

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.