![]()

![]()

![]() Domingo, 20 de mayo de 2012

| Hoy

Domingo, 20 de mayo de 2012

| Hoy

Los nuevos monstruos

Distintas formas de violencia, pero narradas con una serenidad de lenguaje que crea un paradójico efecto, en los relatos de Carlos Godoy.

Por Damián Huergo

Por Damián Huergo

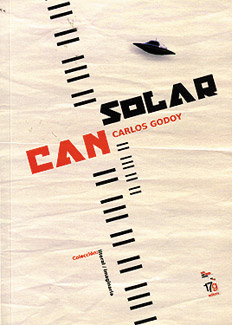

Por oficio, los escritores suelen construir sus propios métodos de lecturas. Raymond Carver, en sus años sobrios, terminó de modelar el suyo. El disparador fue el descubrimiento de Chejov. El procedimiento era el siguiente: elegía un fragmento de un cuento del ruso y rearmaba la secuencia en versos. El híbrido entre prosa y poesía no modificaba –explícitamente– el contenido. Sin embargo, como el fernet que cambia su sabor según la bebida que lo acompaña, las frases divididas en versos aumentaban su potencia dramática y poética. El mismo método puede utilizarse para leer –y releer– los cinco cuentos incluidos en Can solar, del cordobés Carlos Godoy. No sólo por su recorrido como poeta sino por el modo paciente, atento y subterráneo que tiene su mirada codificada en prosa.

Una de las características de las sociedades contemporáneas es la precarización y la proliferación de tipos de violencia invisible que cimientan nuestra subjetividad. Como el barro en la suela de las zapatillas, se adhieren al lenguaje y –por lo tanto– a la literatura. En la Argentina de las últimas –al menos dos– décadas muchos escritores buscaron el efecto violento apelando al exhibicionismo de la palabra. Al contrario, Carlos Godoy logra dar el golpe sin utilizar malabares retóricos ni réplicas orales propias de un neocostumbrismo sin vueltas de tuerca. Su prosa –una mezcla intergeneracional entre el asombro de Hebe Uhart y la crudeza de Luciano Lamberti–, se despliega sencilla, casual, antropológica, al igual que un testigo circunstancial que pone en evidencia las acciones mientras las va recordando. De este modo las historias se desarrollan con simpleza, empujadas por personajes que percibimos ingenuos, en atmósferas seudotransparentes, pero que –como la bella Rosmary en el clásico de Polanski– llevan en su vientre algún modo de violencia pronta a pujar.

En “Erasto”, el equilibrio de una familia convencional se desnivela cuando la matriarca lleva a la casa a un indio que conoció en su trabajo. Lo que empieza como un gesto solidario desemboca en un cuello de botella clasista, donde las diferencias culturales parecen elementos químicos que al rozarse explotan. Otro relato que arranca como comedia y deriva en tragedia es “HCI”, donde Oscar y Diego sellan su amistad con un intercambio de secretos que afectan a terceros. Godoy plantea matices en las representaciones de la violencia: señala una semilla en las rocas, un costado humano y perverso, una fraternidad particular que se construye en la unión de aquellos que practican el crimen.

Los cuentos transcurren en pueblos donde las narraciones orales viajan a la velocidad de Twitter. En “Can solar” la aparición de luces sobre la orilla del río altera a la población. Godoy alienta una leyenda propia de su lugar de origen. Le bastan un par de detalles para anunciar la amenaza externa y crear un ambiente sugestivo y extraño como el de Village of the Damned de Carpenter. En “Final de la anatomía”, el territorio –un caserón hundido en la llanura oscura y fría– vuelve a tomar protagonismo. Una estudiante de medicina pasa las noches de sus vacaciones invernales rearmando un esqueleto en la cama de sus padres. En ese rectángulo, como en el universo literario de Mariana Enriquez, conviven lo macabro y el sexo, la muerte y la vida, los celos y la libertad. Múltiples rostros de un monstruo –interior– que se revela en soledad.

-

Nota de tapa

El perro y la mariposa

Hay muchos motivos para creer que cuando el domingo pasado Mario Trejo murió, a los 86 años, se...

Por Guillermo Saccomanno -

Negro sobre blanco

Por Mariana Enriquez -

Primero hay que saber sufrir

Por Sebastian Basualdo -

Jung y sus secuelas

Por Laura Galarza -

Morir y seguir viaje

Por Juan Pablo Bertazza -

Pesadillas digitales

Por Mariano Dorr -

Los nuevos monstruos

Por Damián Huergo

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.