PáGINA 3

El amigo amerikano

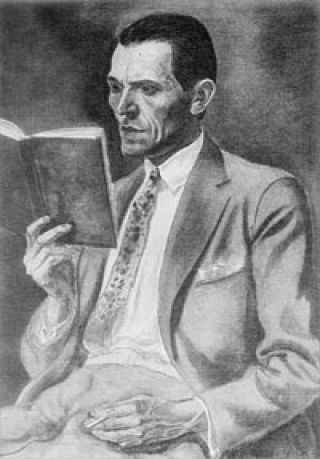

¿Agitador revolucionario o cínico individualista? ¿Maestro de la forma o ilustrador fracasado? La vida europea y la posterior vida norteamericana de George Grosz siguen despertando controversias, a casi medio siglo de su muerte.

› Por Juan Forn

En el mundillo de la plástica, el libro es considerado una especie de clásico sobre el expresionismo alemán. Apareció en 1971 y acaba de ser reeditado en el mundo anglosajón. Se titula George Grosz: Art and Politics in the Republic of Weimar y el gran pintor alemán es el centro de su trama. Pero en la flamante reedición, su autora, Beth Irwin Lewis, hace algo sorprendente: corrige su tesis en el prólogo (en el nuevo prólogo). Apenas toca el cuerpo central del libro, pero en esa nueva introducción (que es más bien un epílogo) se pregunta si la feroz obra satírica de Grosz contra la clase dominante y la industria de la guerra no terminó reforzando los sentimientos antidemocráticos de la sociedad alemana y abonando el terreno para la llegada de Hitler (además de caratular de misóginos los dibujos eróticos que antes consideraba parte fundamental del activismo del pintor contra la opresión).

Es sabido que Grosz abandonó Alemania en enero de 1933 rumbo a los Estados Unidos (volvería a su tierra natal recién en 1959, seis semanas antes de morir desnucado al rodar escaleras abajo luego de una noche de borrachera). Es sabido también que, en su exilio norteamericano, Grosz renegó de lo más intenso de su obra europea y se esforzó largamente por convertirse en un ilustrador “agradable” a la manera de Norman Rockwell (sin éxito alguno). Este viraje abrupto y enigmático es el que alimenta el reenjuiciamiento periódico de la potentísima obra de Grosz y es relatado en forma estremecedora por él mismo en su autobiografía, escrita en alemán durante los últimos y desencantados años en Norteamérica (la edición en castellano es de Anaya-Muchnik y se titula Un sí menor y un no mayor).

Lo que Grosz dejaba atrás cuando llegó a Nueva York en enero de 1933 inquietaba poco y nada aun a los norteamericanos. Y no sólo a los norteamericanos: en un encuentro con Thomas Mann en Manhattan cuatro meses después, la velada terminó pésimamente cuando Grosz se permitió cuestionar la afirmación de Mann de que Hitler no duraría ni seis meses en el poder, augurando, para espanto de sus interlocutores, que ninguno de ellos podría volver a Alemania en por lo menos una década. Grosz tenía cuarenta años cuando dejó Berlín, intoxicado de esa sustancia inflamable que había alimentado ferozmente su motor creativo desde antes de la Gran Guerra. Había cortado amarras sucesivamente con sus colegas caricaturistas (que se burlaron de su pretensión de trascender el género cuando Grosz quiso reunir en plaquetas sus dibujos, acompañados de poemas, unos tan incendiarios como los otros), con sus compañeros de Dadá (que consideraron inaceptable su decisión de seguir pintando y dibujando en lugar de dinamitar con ellos los cimientos del arte), con sus camaradas del PC (cuando rompió el carnet del partido luego de su viaje a la Unión Soviética en 1922) y con la tendencia Kunst und Kunstler (quienes, en 1931, lo acusaron de patológica obstinación y lo catalogaron como reliquia que pertenecía “no al mundo del arte sino a un museo de cera”).

Éste es el Grosz que llega a Nueva York. A una Nueva York que, aunque mostraba todavía signos de la Gran Depresión en sus calles, se caracterizaba por un sonido, una vibración ambiental, que Grosz no había experimentado en toda su vida adulta: el sonido del progreso. Es una experiencia que se repite puntualmente en casi todos los mitteleuropeos que llegan al Nuevo Mundo en esos años. Pero Grosz era uno de los europeos que había escuchado más atronadoramente la contracara de ese sonido: el del derrumbe. Quienes conocían su obra se sentaron a esperar su disección de Amérika (no sólo ellos: la revista Time anunció: “Ha llegado el monstruo” y The New Yorker dijo que el alemán arribaba con un largavistas al cuello para no perderse un detalle de la vida americana a su paso). Grosz diría más tarde que, con la llegada de Hitler al poder, permanecer en Alemania lo habría hecho sentir “como un púgil derrotado que aún está en el ring”. Pero en América, paradójicamente se convierte en un boxeador en un ring sin adversario enfrente. En la inauguración de su primera muestra estrecha la mano de dos mil personas, pero no vende una sola pieza. Las revistas le hacen encargos, pero le piden que baje el tono, “que sea un poquito menos Grosz”. Todo, en Norteamérica, se dice con una sonrisa, había notado no más bajar del barco; ahora comprende cuán cierta había sido esa primera impresión. Sin embargo, en su autobiografía Grosz dice que fue por amargura, por decidir que ya no volvería a Alemania, que decidió dejarlo todo atrás, “olvidarme de quién y qué había sido. Iniciar una nueva vida, a la americana”.

Es entonces que tiene lugar el penoso intento de convertirse en un Rockwell (“Aunque sea difícil de creer, jamás pude conseguir la sencillez y la naturalidad de los ilustradores americanos que tanto admiraba”). Del Grosz que asiste al estallido de la guerra se sabe poco y nada. En su autobiografía, sólo la menciona a propósito de un episodio: cuando debe ir a buscar a Ellis Island a un compatriota que escapó de Dachau (eso durante la guerra, cuando “las normas de inmigración eran muy severas: no querían dejar desembarcar al recién llegado porque le faltaba un dedo de la mano izquierda”). Mucho más lugar merece la ciclópea tarea de autorrenuncia de su yo europeo (“me porté como un hombre cuando se trataba de decir que sí y poco a poco adquirí fama de positivo”). Una beca Guggenheim lo libera de enseñar en una escuela de arte para ricos. La autobiografía no llega al momento en que es nombrado académico en Estados Unidos (1954) y en Alemania (1958). Pero sí hace alusión al inmenso archivo de recortes de revistas que acumuló para poder aceptar cualquier encargo como ilustrador. Ese archivo es el que le permite el último viraje artístico y existencial de su carrera: con ellos comienza a experimentar unos collages a la manera de su período dadá. Pero tratándose en su totalidad de instantáneas norteamericanas, el resultado prefigura el pop-art, un avant-pop crispado y feroz, porque coincide con el protagonismo cada vez mayor del Comité de Actividades Antiamericanas de McCarthy, que a Grosz lo asqueó y asustó tanto que, con el ingreso a la Academia alemana, decidió volver a su país. Aquel experimento gráfico fue prematuramente interrumpido, primero por los preparativos del retorno y después por el accidente fatal en las escaleras. Nunca sabremos si de esos collages habría de salir la Amérika largamente esperada por sus admiradores.

Es sabido que Grosz abandonó Alemania en enero de 1933 rumbo a los Estados Unidos (volvería a su tierra natal recién en 1959, seis semanas antes de morir desnucado al rodar escaleras abajo luego de una noche de borrachera). Es sabido también que, en su exilio norteamericano, Grosz renegó de lo más intenso de su obra europea y se esforzó largamente por convertirse en un ilustrador “agradable” a la manera de Norman Rockwell (sin éxito alguno). Este viraje abrupto y enigmático es el que alimenta el reenjuiciamiento periódico de la potentísima obra de Grosz y es relatado en forma estremecedora por él mismo en su autobiografía, escrita en alemán durante los últimos y desencantados años en Norteamérica (la edición en castellano es de Anaya-Muchnik y se titula Un sí menor y un no mayor).

Lo que Grosz dejaba atrás cuando llegó a Nueva York en enero de 1933 inquietaba poco y nada aun a los norteamericanos. Y no sólo a los norteamericanos: en un encuentro con Thomas Mann en Manhattan cuatro meses después, la velada terminó pésimamente cuando Grosz se permitió cuestionar la afirmación de Mann de que Hitler no duraría ni seis meses en el poder, augurando, para espanto de sus interlocutores, que ninguno de ellos podría volver a Alemania en por lo menos una década. Grosz tenía cuarenta años cuando dejó Berlín, intoxicado de esa sustancia inflamable que había alimentado ferozmente su motor creativo desde antes de la Gran Guerra. Había cortado amarras sucesivamente con sus colegas caricaturistas (que se burlaron de su pretensión de trascender el género cuando Grosz quiso reunir en plaquetas sus dibujos, acompañados de poemas, unos tan incendiarios como los otros), con sus compañeros de Dadá (que consideraron inaceptable su decisión de seguir pintando y dibujando en lugar de dinamitar con ellos los cimientos del arte), con sus camaradas del PC (cuando rompió el carnet del partido luego de su viaje a la Unión Soviética en 1922) y con la tendencia Kunst und Kunstler (quienes, en 1931, lo acusaron de patológica obstinación y lo catalogaron como reliquia que pertenecía “no al mundo del arte sino a un museo de cera”).

Éste es el Grosz que llega a Nueva York. A una Nueva York que, aunque mostraba todavía signos de la Gran Depresión en sus calles, se caracterizaba por un sonido, una vibración ambiental, que Grosz no había experimentado en toda su vida adulta: el sonido del progreso. Es una experiencia que se repite puntualmente en casi todos los mitteleuropeos que llegan al Nuevo Mundo en esos años. Pero Grosz era uno de los europeos que había escuchado más atronadoramente la contracara de ese sonido: el del derrumbe. Quienes conocían su obra se sentaron a esperar su disección de Amérika (no sólo ellos: la revista Time anunció: “Ha llegado el monstruo” y The New Yorker dijo que el alemán arribaba con un largavistas al cuello para no perderse un detalle de la vida americana a su paso). Grosz diría más tarde que, con la llegada de Hitler al poder, permanecer en Alemania lo habría hecho sentir “como un púgil derrotado que aún está en el ring”. Pero en América, paradójicamente se convierte en un boxeador en un ring sin adversario enfrente. En la inauguración de su primera muestra estrecha la mano de dos mil personas, pero no vende una sola pieza. Las revistas le hacen encargos, pero le piden que baje el tono, “que sea un poquito menos Grosz”. Todo, en Norteamérica, se dice con una sonrisa, había notado no más bajar del barco; ahora comprende cuán cierta había sido esa primera impresión. Sin embargo, en su autobiografía Grosz dice que fue por amargura, por decidir que ya no volvería a Alemania, que decidió dejarlo todo atrás, “olvidarme de quién y qué había sido. Iniciar una nueva vida, a la americana”.

Es entonces que tiene lugar el penoso intento de convertirse en un Rockwell (“Aunque sea difícil de creer, jamás pude conseguir la sencillez y la naturalidad de los ilustradores americanos que tanto admiraba”). Del Grosz que asiste al estallido de la guerra se sabe poco y nada. En su autobiografía, sólo la menciona a propósito de un episodio: cuando debe ir a buscar a Ellis Island a un compatriota que escapó de Dachau (eso durante la guerra, cuando “las normas de inmigración eran muy severas: no querían dejar desembarcar al recién llegado porque le faltaba un dedo de la mano izquierda”). Mucho más lugar merece la ciclópea tarea de autorrenuncia de su yo europeo (“me porté como un hombre cuando se trataba de decir que sí y poco a poco adquirí fama de positivo”). Una beca Guggenheim lo libera de enseñar en una escuela de arte para ricos. La autobiografía no llega al momento en que es nombrado académico en Estados Unidos (1954) y en Alemania (1958). Pero sí hace alusión al inmenso archivo de recortes de revistas que acumuló para poder aceptar cualquier encargo como ilustrador. Ese archivo es el que le permite el último viraje artístico y existencial de su carrera: con ellos comienza a experimentar unos collages a la manera de su período dadá. Pero tratándose en su totalidad de instantáneas norteamericanas, el resultado prefigura el pop-art, un avant-pop crispado y feroz, porque coincide con el protagonismo cada vez mayor del Comité de Actividades Antiamericanas de McCarthy, que a Grosz lo asqueó y asustó tanto que, con el ingreso a la Academia alemana, decidió volver a su país. Aquel experimento gráfico fue prematuramente interrumpido, primero por los preparativos del retorno y después por el accidente fatal en las escaleras. Nunca sabremos si de esos collages habría de salir la Amérika largamente esperada por sus admiradores.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux