![]()

![]()

![]() Domingo, 19 de abril de 2009

| Hoy

Domingo, 19 de abril de 2009

| Hoy

TELEVISIóN > ESA REVOLUCIóN LLAMADA NUREYEV, EN FILM&ARTS

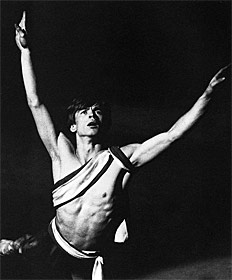

El Emperador del aire

Nacido en la más absoluta pobreza soviética, Rudik Nureyev trepó hasta la cima del mundo y nunca más bajó. Su fuerza, su clasicismo y su irreverencia sacudieron la danza como Brando la actuación. Se volvió célebre, admirado y millonario como no lo consiguió ni lo conseguiría ningún otro bailarín. Fue ovacionado y abucheado en teatros repletos, pero nunca ignorado. Sus zapatillas de baile llegaron a los remates de Christie’s. Sus caprichos y su magnetismo eran impensados para el ballet y lo llevaron a soñar con morir en un escenario. La serie de Film&Arts Dancer’s Dream repone sus coreografías para la Opera Nacional de París. Y Radar repasa su vida y obra.

Por María Gainza

Por María Gainza

La familia Nureyev, del pequeño pueblo de Ufa, en la república soviética de Bashkiria, era tan pobre que a la edad de cinco años Rudik no tenía zapatos. Su madre lo llevaba sobre sus espaldas a la escuela y los otros niños lo llamaban “el linyera”. Cincuenta y dos años más tarde, en una subasta en Christie’s de Nueva York, un par de zapatillas de punta de Rudolf Nureyev se vendió por 9000 dólares. Nunca antes un calzado había simbolizado tan precisamente el derrotero de un artista: cómo durante las últimas cinco décadas todo bailarín se ha movido en el espacio, la vasta terra infirma, cartografiada por los zapatos de Nureyev.

No era técnicamente el mejor bailarín de su tiempo: Baryshnikov era más ágil, Peter Martins más fluido, Fernando Bujones tenía mejor línea, pero Nureyev les marcó el camino. Con sus saltos, con sus estentóreas preparaciones que parecían señalar un evento histórico (que habitualmente lo eran), con sus giros que erizaban los pelos de la nuca, con sus brazos ampulosos, era sin duda el bailarín más brioso de su generación. No caminaba el escenario, lo pisaba con la audacia de un gladiador que entra a la arena dispuesto a enfrentar un león: conquistaba al público antes de empezar. Era la energía hecha carne y trajo el sexo al ballet como nadie nunca había hecho o hizo desde entonces.

Nureyev se convirtió en estrella internacional al desertar de la Unión Soviética en 1961. La atención que recibió entonces lo sorprendió pero no lo apabulló. Mirando con ojos vidriosos a las cámaras que lo encandilaban día y noche, Nureyev era una criatura de presencia magnética: un bailarín de obras clásicas del siglo XIX como El lago de los cisnes o Giselle, que era también una estrella pop. Había nacido en 1938 en un tren que cruzaba a toda máquina a través de Siberia. Sus padres eran tártaros, musulmanes mongoles y comunistas devotos. Nureyev llamó a su infancia “el período de las papas”, cuando ese tubérculo era su único alimento y seis personas y un perro compartían un cuarto helado durante los largos inviernos rusos: “Nunca tuve lugar para estirarme por completo en mi cama”. Las carencias nacidas de la privación rara vez son satisfechas por la realidad, y al final, ni el mundo entero alcanzó para que Nureyev saciara su necesidad por estirarse.

Un Año Nuevo, cuando Nureyev tenía siete años, su madre lo llevó a ver un ballet del pueblo. Esa noche, mientras miraba a las bailarinas girar en sus vestiditos blancos, Nureyev supo que quería intentarlo. A los 17 años entró en la famosa Academia Vaganova en Leningrado. Estaba técnicamente atrasado en relación con sus compañeros y su sentido del ridículo lo volvió un fanático de la disciplina. Parado en la barra, absolutamente concentrado en un tendu que rayaba el piso de madera, parecía poseído.

A los veinte años fue invitado a unirse al Ballet Kirov e inmediatamente llamó la atención por su talento y por su carácter. Durante su debut en Don Quijote, el intermedio duró casi una hora porque Nureyev se rehusaba a salir a escena llevando unos pantalones que según él parecían “pantallas de lámparas”. Había visto en fotografías que los bailarines occidentales usaban sólo las calzas. Y Nureyev sabía bien que él en calzas era un espectáculo digno de verse. Para intentar domarlo, Alexander Pushkin, un renombrado maestro, lo llevó a vivir a su casa. Pronto Nureyev estaba en la cama con Xenia, la esposa de Pushkin. ¿Sabía Pushkin que esto ocurría? No se sabe, pero el departamento tenía sólo un ambiente. Un poco más tarde, Nureyev tuvo un segundo amante, un estudiante de ballet de Alemania del Este. Su bisexualidad abierta y con inclinaciones redituables lo convirtió en un legendario predador: cada una de sus víctimas parecía tener algo que a él le convenía.

Lo que a Nureyev le faltaba en técnica lo suplía con ardor. Respiraba fuego. Y te lo decía. Mientras la mayoría de los bailarines intentaban esconder el esfuerzo, Nureyev hacía lo contrario. Sus compañeros creían que era un fanfarrón desprolijo. Pero algunas grabaciones de esos primeros años rusos lo muestran ya con toda la batería de efectos que lo haría famoso: sus piernas que devoran el espacio, su rotación máxima, sus ornamentadas manos que se quedan atrás, un poco rezagadas de los brazos. A lo que se le sumaba su estilo andrógino. Durante ese tiempo los bailarines intentaban mostrarse fuertes y sólidos. Pero Nureyev se modeló mirando a las bailarinas. Cultivó un torso levantado y se paraba en media punta para alargar sus piernas. Hoy eso es considerado estándar para los hombres pero en la Unión Soviética de 1950 era visto, por lo menos, como extravagante.

Entonces, en la primavera de 1961 el Kirov se fue de gira. No lo querían llevar pero el productor francés había escuchado hablar del joven maravilla e insistió. Debido a su mala reputación, la KGB le asignó un guardia que lo seguía de cerca mientras Nureyev trasnochaba. Las autoridades estaban furiosas pero lo aguantaron, después de todo Rudi era la mayor atracción de la temporada.

Una mañana la compañía se reunió en el aeropuerto de Le Bourget para volar a Londres. Nureyev fue llevado a un costado y la KGB le comentó que él no seguiría la gira: iba a volver a Moscú para bailar en el Kremlin. Además su madre estaba enferma. Nureyev supo que eso era una trampa. Si volvía seguramente lo desterrarían a un pueblito lejano. Lo que siguió es un

thriller. Nureyev logró avisarle a una amiga que llegó al aeropuerto justo para susurrarle al oído las instrucciones. Entonces, alejándose de la KGB, dio seis pasos hacia donde dos policías de civil aguardaban y dijo: “Me gustaría quedarme en su país”. El salto a la libertad fueron seis pasos. Cuando la KGB se le abalanzó, el oficial francés, en un maravilloso momento de diplomacia, dijo: “No lo toquen, señores, estamos en Francia”. Había sucedido. Nureyev dejó todo para siempre.

La deserción de Nureyev no fue un acto premeditado sino algo espontáneo. Ocho meses después estaba bailando con Margot Fonteyn en Marguerite y Armand, una danza que, con sus insinuaciones edípicas, selló una sociedad que fue la más grande de la historia. Fonteyn era una aristócrata hermosa, la bailarina más importante del mundo occidental. Ella tenía 42 y él 24. El tenía una necesidad imperiosa de recibir amor, sólo rivalizada por el deseo de ella de darlo. El la rejuveneció y durante una década el público los trató como a estrellas de rock, las entradas se agotaban en horas, los aplausos no terminaban. Sólo algunos lo criticaban, decían que Fonteyn “había ido al gran baile con su gigoló”. Pero Nureyev la trataba como una reina (al comienzo, al menos) y esto a los ingleses les importaba mucho. Cuando el telón bajó al finalizar Giselle, Nureyev aceptó una rosa de manos de Fonteyn y luego cayó de rodillas a sus pies. El público entró en frenesí.

Su performance más famosa es el pas de deux de 1965 en El corsario. Fonteyn aparece como una dama incorpórea en su tutú azul; Nureyev, en babuchas doradas, es su esclavo oriental. Allí se pueden ver las proezas de Nureyev en su punto más alto: su manera orgullosa, sus amaneramientos, su gran placer al bailar y su sex appeal. “Tenía un motor maravilloso, como un Rolls-Royce”, dijo Federich Ashton. Los amigos cuentan que amaba su cuerpo, alguien dijo que en realidad lo que Nureyev quería hacer era hacerse el amor a sí mismo. Todos se preguntan si Fonteyn alguna vez se acostó con él. Probablemente en su mente, como el resto del público.

Pero el alto nivel de vida de Nureyev, sus nuevas amistades –Jackie Kennedy, Mick Jagger, Elizabeth Taylor– cubrían una red de impulsos autodestructivos. Vivía paranoico de que la KGB lo atrapara o le rompiera una pierna, temeroso de lo que le podía estar pasando a su familia en la Unión Soviética. Nunca aprendió a hablar bien el inglés y se avergonzaba de hablar en ruso por su acento provinciano. Vivía dislocado y comenzaba a pagar las consecuencias.

Nureyev era el genio solipsista del ballet, un personaje inusual en una profesión donde las jerarquías y los modales son centrales al arte mismo. Un Brando indomable de las estepas.

Nureyev fue importante porque su vida y su arte se intersectaron en un ángulo agudo con la historia. Su danza parecía condensar las paradojas y las tensiones de la era. La dupla con Fonteyn era Oriente conoce Occidente. Los gustos impecables y burgueses de ella, la sexualidad animal de él. Su aura de tigre ruso se ajustaba a las fantasías de escapismo de los 1960: el misticismo oriental, la revolución sexual, el sexo y las drogas. Su libertad parecía una afirmación del individualismo occidental sobre el Estado soviético.

Pero hacia finales de los ’60 a Fonteyn ya no le quedaba más cuerda y Nureyev estaba en la cúspide de sus pataletas. “Mierda, mierda, danzas para la mierda”, le gritó a Fonteyn durante un ensayo. Rompió su traje a pedazos frente a los fotógrafos, le quebró la mandíbula a un coreógrafo, le pateó el tablero al director de orquesta. Y el Royal Ballet parecía un poco cansado de una dupla que se devoraba a la compañía. Nadie podía brillar salvo ellos y Nureyev realizaba cambios en las puestas con tal de permanecer más tiempo en escena. El Royal comenzó a cuestionarlos: Nureyev se fue a otras compañías y Fonteyn se fue a atender a su esposo, un político panameño que había quedado cuadripléjico luego de que un socio le disparara.

El cuerpo de Rudi estaba desgastado. Había días en los que casi no podía caminar. Se consolaba con lujo. Tenía propiedades en lugares como Londres, el sur de Francia, Nueva York, el estado de Virginia, París y un archipiélago en el golfo de Salerno. Vivía rodeado por un grupo de mujeres mayores que se desvivían por él. Lo alimentaban, lo cuidaban y hasta le pagaban para acostarse con él. Parecía el entorno de un rey loco de Shakespeare.

Nureyev convirtió la danza en un happening fantasmal, la volvió mortalidad puesta en movimiento. Además, elevó el estándar para los bailarines en Occidente. Cualquier ballet de 1950 lo demuestra: allí los hombres sólo sirven como grúas para llevar de un lado a otro a la bailarina. Después, alcanza con mirar un ballet de 1970, cuando el “efecto Nureyev” ya se ha asentado. El hombre es ahora una presencia, ya no un decorado. Antes a las compañías clásicas se las consideraba buenas o malas según sus primeras bailarinas. Hoy es por las variaciones de los hombres –las grandes piruetas, los saltos– por lo que el público delira. Eso empezó con Nureyev.

En 1983 Nureyev tomó su último gran desafío: se convirtió en director artístico del Ballet de la Opera de París, la compañía más antigua del mundo. Ese año le habían diagnosticado HIV pero lo escondió. Aunque su reinado allí estuvo plagado de escándalos –se ausentaba por meses, se quedaba con los mejores roles–, logró expandir el repertorio de la compañía y promovió una generación de estrellas, entre las más notables Sylvie Guillem, cuyas contorsiones de diva recordaban las de Nureyev. Fue ahí donde realizó sus producciones de los clásicos rusos. Montó coreografías de Raymonda, La bella durmiente, La bayadera, Romeo y Julieta. Eran los ballets que un francés, Marius Petipa, había creado en Rusia, y que ahora un ruso traía a Francia. Eran también un doctorado en clasicismo. Nureyev los rellenó, les puso carne, más dificultad, pequeños battements y ronds de jambe que no terminan nunca, por cada nota un paso. Las bailarinas se tornaban pálidas mientras él parecía disfrutar llevándolas al límite.

Dejó la compañía en 1990 y se fue a bailar a compañías más pequeñas para las que tener a Nureyev era una venta asegurada de entradas. Pero casi no podía moverse. Llegó a bailar con un catéter puesto y en Inglaterra la gente gritó: “Devuélvanos el dinero”. Entonces se embarcó en una segunda carrera como director de orquesta. Nadie quiso disuadirlo. Cualquier cosa con tal de bajarlo del escenario.

Sus últimos meses los pasó en Li Galli, donde había construido un mausoleo subterráneo cubierto con azulejos que deletreaban el nombre de su madre en motivos arábigos. La bailarina Carla Fracci lo encontró un día descansando sobre el piso mientras comía una papa. Parecía el hombre más solo del mundo.

“Todo lo que tengo –dijo–, mis piernas han bailado para conseguirlo.” Cuando murió, en 1993, tenía 21 millones de dólares, una fortuna sin precedentes en una profesión escandalosamente mal paga. Durante una carrera de más de treinta años, esas piernas no muy largas habían transportado a este hombre de rostro cincelado, físico portentoso y alma oscura a través de los escenarios, los altares modernos del mundo.

En sus últimos años Nureyev insistió literalmente en morir frente a nuestros ojos, dando performances tan desastrosas que provocaban que el público lo abucheara. Sugiere algo más que el simple hecho de romper la regla de que los artistas deben saber cuándo retirarse y hacerlo con gracia. Estaba enfermo, el escenario era realmente su única casa, y ahí se quedó. Pidió, de alguna manera, que viéramos al ser humano sufriente detrás del dios dionisíaco. Siguió hasta el final con aquella temeridad expuesta que había sido su mayor talento como bailarín. Nureyev popularizó y cambió una forma de arte para siempre, con una combinación de técnica, dedicación y respeto por la tradición y al mismo tiempo, rompiendo todo con desesperación divina.

“Nos pagan por nuestros miedos”, dijo. Vanidad, crueldad y autoindulgencia atravesaron su vida pero enfrentó la muerte desafiante no sólo cuando se estaba muriendo. Al animarse a estar tan vehementemente vivo, la enfrentó por nosotros, cada vez que pisaba un escenario.

Sus últimas palabras fueron “Moby Dick”.

Dancer’s Dream, la serie que repone las coreografías que Nureyev realizó como director artístico de la Opera Nacional de París, se da los domingos a las 19 hs. por Film&Arts.

-

Nota de tapa

Esto parece el infierno

LA BIOGRAFIA DE JOHN CHEEVER, EL ESCRITOR QUE MEJOR RETRATO LA PESADILLA DEL SUEÑO AMERICANO EN...

Por Rodrigo Fresán -

ENTREVISTAS > TRISTáN BAUER: CANAL 7, ENCUENTRO Y EL ROL DE LOS MEDIOS

Con las antenas paradas

Por Angel Berlanga -

HITOS > LA VILLE SABOYE, LA NOVIA DE LA ARQUITECTURA MODERNA HECHA RASTI

La Ville Saboye en Barracas

-

CINE >UN CICLO SOBRE DEFA, LA FACTORíA CINEMATOGRáFICA ALEMANA DEL OTRO LADO DE LA CORTINA DE HIERRO

La pantalla de hierro

Por Hugo Salas -

TELEVISIóN > ESA REVOLUCIóN LLAMADA NUREYEV, EN FILM&ARTS

El Emperador del aire

Por María Gainza -

MúSICA > LA NUEVA VISITA DE JON SPENCER A BUENOS AIRES

Azul eléctrico

Por Santiago Rial Ungaro -

CASOS > EL LIBRO ARGENTINO QUE PASó DE MáS VENDIDO A NO VENDIDO EN BUENOS AIRES

No robarás

Por Soledad Barruti -

RESCATES > LA BELLEZA Y LA TRAGEDIA DE GENE TIERNEY

Hermosa y maldita

Por Mariano Kairuz -

RESCATES 2 > MANUEL DE FALLA, EL ESPAñOL QUE SOñó CON COMPONER AMéRICA

Alta Gracia

Por Diego Fischerman -

F.MéRIDES TRUCHAS

Pollock & Brando

-

FAN > UN MúSICO ELIGE SU CANCIóN FAVORITA

Chacho Echenique y “Vidala para mi sombra”, de Julio Espinoza

Por Chacho Echenique -

La Tierra

-

YO ME PREGUNTO

¿Por qué a los huevos de Pascua los trae un conejo?

-

Agenda

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.