Y unas perlas de Talese

Buscando a Hemingway

“Recuerdo muy bien la impresión que me llevé de Hemingway esa primera tarde. Fue la época de tener veintiséis. Durante los siguientes dos o tres años todos los hombres jóvenes tuvieron veintiséis años de edad. Era por lo visto la edad correcta para ese tiempo y lugar.” Talese abre la crónica con esta cita de Gertrude Stein y luego salta a otra generación de estadounidenses expatriados en París que, allá por 1950, también cumplían veintiséis. Pero ellos no eran “tristes” ni estaban “perdidos”. Muy al contrario: los creadores de la Paris Review eran chicos millonarios y graduados en Harvard a quienes les gustaba “posar de indulgentes”. Fiestas eternas, mucho roce social (desde Norman Mailer hasta Jackie Kennedy) y pocas dosis de talento salen a la luz en estas páginas. Los años pasan, la juventud se pierde y sólo quedan los recuerdos, teñidos de cierto patetismo: “Dieron comienzo a una serie de estupendas entrevistas a autores famosos... que los llevaban a almorzar, les presentaban actrices jóvenes, dramaturgos y productores; y todo el mundo invitaba a todo el mundo a fiestas, y las fiestas todavía no han parado aunque han transcurrido diez años; y París ya no es el centro de la acción y los Altos Muchachos tienen treinta y seis años.” Aunque se los veía recorrer los cafés de Montparnasse buscando a Hemingway, no parecían darse cuenta de que Hemingway se había marchado hacía rato.

Una de las páginas de libreta dedicada a Sinatra que muestra cómo Talese compone sus reportajes.

Una de las páginas de libreta dedicada a Sinatra que muestra cómo Talese compone sus reportajes.Frank Sinatra está resfriado

“Pero ahora, allí de pie en ese bar de Beverly Hills, Sinatra estaba resfriado y seguía bebiendo en silencio y parecía a leguas de distancia en su mundo privado, sin inmutarse siquiera cuando el equipo estéreo del otro recinto cambió a una canción suya: In the Wee Small Hours of the Morning.”

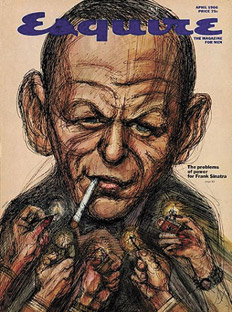

Esta fue la crónica que terminó de consagrar a Gay Talese como uno de los padres del nuevo periodismo. Corría 1965 y la revista Esquire le había encargado un perfil del ídolo, pero las cosas no salieron como pensaba: Sinatra no se sentía bien, resultó ser de lo más arisco y se negó a dar la entrevista. Lejos de resignarse al rechazo, Talese encontró la forma de potenciarlo contando, justamente, cómo era no entrevistarlo y qué era lo que acontecía a su alrededor. En un recorrido por “Sinatraville”, el cronista espía por la cerradura y pinta un retrato del ídolo atacándolo desde todos los frentes: la gente de su entorno, el nerviosismo por un documental sobre su vida, la relación con su hija y sus ex mujeres, el coqueteo con la mafia, el vínculo con los Kennedy, las peleas de bar, la tensa grabación en un set televisivo. En definitiva, no es un relato sobre el icono norteamericano, sino sobre las relaciones de poder que se tejen en torno de la fama. Y todo, sin haber cruzado una sola palabra con él. En 2003, fue aclamada como “la mejor historia jamás publicada en la revista Esquire”, a la que nunca le faltaron grandes historias.

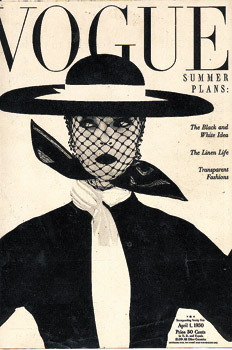

Voguelandia

Mucho antes de que Ana Wintour fuera Ana Wintour, Talese vislumbró de qué se trataba el negocio de la moda. Su hallazgo fue ingresar a esa invisible maquinara de consumo llamada Vogue y pasar –literalmente– revista a todo lo que ocurría allí dentro. Irónico, el cronista capta la voluntad de ser un producto aspiracional que venda “sofisticación” (“Las damas de sociedad retratadas para la revista son ricas, bellas, infatigables, vivaces, vitales, brillantes, ingeniosas”), pero también ve la desesperación de diseñadores que organizan desfiles a puertas cerradas, sabiendo que la sola publicación de sus prendas asegura un éxito de ventas. Ni siquiera las grandes firmas importan, nos dice Talese: ni Marianne Moore, ni Jacques Barzun, ni Rebeca West, ni Allene Talmey contrarrestan el peso de la industria. Habilidoso como siempre, pone la reflexión en boca de otro y, citando a un ex editor de arte, socava el sistema desde su interior: “Aunque Allene es maravillosa, muchas veces le he dicho que es como una pianista en un burdel. Puede ser muy buena pianista, pero nadie acude allí a oír la música. Nadie compra Vogue para leer buena literatura: la compran para ver la ropa”.

La tapa de Esquire de abril del ’66 dedicada al célebre reportaje a Frank Sinatra, considerado décadas después el mejor publicado en la revista y uno de los más icónicos del periodismo de la segunda mitad del siglo XX.

La tapa de Esquire de abril del ’66 dedicada al célebre reportaje a Frank Sinatra, considerado décadas después el mejor publicado en la revista y uno de los más icónicos del periodismo de la segunda mitad del siglo XX.Paseando mi cigarro

Indignado, el dandy milita contra el lobby estadounidense anticigarrillo. Sus estrategias van (con toda intención) de lo racional a lo absurdo. Por un lado, recuerda grandes fumadores de Gran Bretaña y Estados Unidos, como Churchill o Kennedy, y se declara en contra del neopuritanismo y negativismo de los códigos de corrección yanquis: “‘Cuando América no está librando una guerra, el deseo puritano de castigar al prójimo tiene que desfogarse en casa’, explicaba hace años la escritora Joyce Carol Oates refiriéndose a la censura literaria. Pero esto se aplica a las restricciones de todo tipo, incluidos los edictos contra mi humilde cigarro...”. Por el otro, da rienda suelta a sus especulaciones y llega a relacionar la afirmación de los derechos de las mujeres con la lucha antitabaco, un hábito que, según él, parecería ser “masculino”. Esto último, por supuesto, funciona como excusa perfecta para justificar que su mujer lo ponga de patitas en la calle a la hora de su infaltable puro nocturno.

Nota madre

Subnotas

- Y unas perlas de Talese

- Tres perlas de las crónicas de Monsiváis

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux