![]()

![]()

![]() Jueves, 29 de enero de 2015

| Hoy

Jueves, 29 de enero de 2015

| Hoy

VERANO12 › POR JUAN PABLO BERTAZZA

Concierto para sordos

I

Nunca César había, siquiera, pensado ir, y por eso le llamó la atención su imperioso deseo de visitar la Isla de los Estados. Un puñado de extrañas coincidencias, hacinadas en un lapso de apenas dos meses, le reveló la existencia de ese lugar, además de provocarle una enorme curiosidad por conocerlo.

La primera referencia, a la que casi no había prestado atención, se la había hecho un director de orquesta de Sofía durante un viaje del que recordaba, sobre todo, la increíble modalidad gestual de Bulgaria, exactamente al revés de la de todo el mundo: asentían de manera vertical para decir que no y negaban corriendo la cabeza en un eje horizontal para decir que sí. El asunto podía ser aún más complejo: aunque los búlgaros estaban orgullosos de esa contradicción, había quienes retomaban el pacto mundial del gesto como una forma de cortesía hacia los turistas que, lejos de surtir efecto, generaba mayor confusión. Poco después, le contaron a César que esa peculiaridad quizá se debía a la ocupación que sufrió el país por parte de los turcos: ante la amenaza del filo del cuchillo otomano que los convertiría al Islam, los búlgaros habían resuelto indicar con un gesto lo que les exigían los turcos para poder salvar su vida y, al mismo tiempo, decir en su idioma exactamente lo contrario para no traicionar los principios de su fe.

–En esa isla volví a creer, César –le había dicho el maestro Hristo Milanov, él lo recordó tiempo después, como si la frase se hubiera dormido en el sótano de su memoria. No porque no le hubiese importado, sospechaba en realidad que no le había entendido bien: era bastante raro que un director de Europa del Este le estuviera hablando de su fascinación por una isla argentina que él nunca había oído nombrar.

A la vuelta de ese mismo viaje, César vio en una librería del aeropuerto internacional de Ezeiza un libro póstumo de Julio Verne con un título que le llamó la atención y, aunque después no le interesó tanto la novela, pudo leer ahí una didáctica descripción de la isla.

El mismo día que un mail le confirmaba su presencia en el Festival Internacional de Música Clásica de Ushuaia, dos meses después de aquel viaje, encontró un artículo en la hemeroteca donde había ido a buscar, tal como hacía siempre, información de la obra que debía dirigir. Una nota fechada el siglo anterior del diario Die Welt reseñaba ciertas falencias de circulación que, pese a su belleza y altísimo nivel de exigencia, había sufrido la Cuarta Sinfonía de Beethoven, a la que Robert Schumann definió como “la grácil criatura griega en medio de dos gigantes germánicos”, en relación con sus convulsionadas fronteras con la Heroica y con la Quinta. En la misma nota de ese diario berlinés, como si existiese alguna correspondencia, se incluía un recuadro dedicado a aquella enigmática isla a la que los turistas fueguinos –pero también argentinos e incluso extranjeros– no se molestaban en visitar, atraídos por otros destinos turísticos célebres como el Cabo de Hornos, la Península Valdés, Punta Tombo, el glaciar Perito Moreno, el museo marítimo de

Ushuaia o el Canal de Beagle que, incluso, le empezaba a usurpar a la Isla de los Estados uno de sus principales atractivos, el faro del fin del mundo.

Diamante descatalogado, tan oculto como inaccesible, los dos océanos confluían en esa isla que permanecía casi en situación de naufragio con respecto a Tierra del Fuego. Como una brasa encendida en medio del mar.

II

Luego de las tres horas y cuarenta minutos que lo llevaron al aeropuerto de Ushuaia –quizás el menos alejado de la ciudad en todo el mundo–, fue recibido por una delegación de funcionarios, melómanos y curiosos que parecía contenta o incluso extasiada, como si reprodujeran con su interés tímido pero incesante algo del ambiente insinuado en el harén de El baño turco, el cuadro de Ingres que, para César, significaba la alianza perfecta entre la música y la pintura. Y no por la mera inclusión del laúd, sino por el lugar central asignado a esa única mujer de espaldas al público, como un director de orquesta, sí, que en un silencio lleno de vibración parece guiar el movimiento, la quietud, el erotismo y el enigma de todas las demás mujeres.

En ese cuadro aparecía también cada uno de los aspectos musicales que atraían a César: además del origen, además de la incertidumbre en torno del principio, desde muy chico tuvo interés en la impronta diferencial que cada director de orquesta imprime en una obra, algo que va más allá del oportunismo o no de la entrada de los instrumentos, del tempo, de la tonalidad y de la orquestación, algo tan elusivo como el deseo pero, a la vez, más sólido que una piedra: lo que él entendía como el deseo sonoro o, mejor dicho, la imagen mental sonora que alguien puede tener de una obra. Una característica más distintiva incluso que una huella dactilar porque reúne, de una vez y para siempre, la concepción intelectual, emotiva y también física de una partitura. Aquello que, en definitiva, hace imposible que una misma orquesta, aun cuando lo haga en las mismas condiciones, pueda ejecutar una obra de idéntica manera con dos directores distintos.

Entre bronces mudos y saludos protocolares, un joven delgado y formal se acercó para sacarse una foto con él: antes incluso de que se escuchara el ruido del disparador de la cámara, el muchacho se deshizo en enumerar las razones por las que lo admiraba enormemente, encontrar semejante talento y dedicación al trabajo en alguien tan joven lo había hecho estar al tanto de todos sus conciertos y composiciones.

–No debería ser así en el ámbito clásico, pero los músicos de mayor fama no deben su celebridad a su talento sino a otros aspectos que tienen más que ver con el marketing –concluyó el joven como si estuviera recordando un texto de memoria pero, al mismo tiempo, dicho desde el corazón.

–No creo que sea tan así, pero muchas gracias –le respondió César y, sí, sonrió.

Al joven le costó reaccionar pero, después de unos minutos, se apuró en sacar una tarjeta de su billetera, y le dijo: ahí está mi teléfono, maestro, cualquier cosa que necesite durante lo que dure su estadía en Ushuaia, me puede llamar.

César leyó el nombre del joven y el cargo que desempeñaba en un banco local y, casi como un impulso, le preguntó si no lo podía ayudar a ir a la Isla de los Estados.

El muchacho dejó escapar una carcajada parecida a una pregunta, y respondió no, que casi nunca llegan hasta ahí los turistas y menos ahora con tanto frío y tanto viento, pero uno de mis mejores amigos es contraalmirante de la Armada, maestro, y le puede llegar a conseguir lugar en una excursión, aunque le va a llevar, por lo menos, un día.

–El 24 –concluyó César– es nuestro día libre antes del concierto final –y, no, no dejó de sonreír.

III

El oficial de la Armada que, con desgano, recibió la orden de contraalmirante de manejar el “Franz von Oppersdorff”, una embarcación de 22 metros de largo –y 600 litros de reserva de combustible– era locuaz y antipático. Aspero y robusto, su cara tenía algunos rasgos del actor que encarnara al compositor Antonin Dvorak en Concierto para el final del verano, una película checoslovaca de Frantisek Vlácil. Durante gran parte de la travesía, le habló de los numerosos naufragios y tragedias marítimas que se registraron en ese lugar, que a él tampoco le parecía gran cosa pero, sí, había fascinado a muchos exploradores. Aunque en su forma de hablar se notaba cierta intención de resultar amable, había un dejo de insoportable vacuidad en sus palabras que tiraba todo ese intento por la borda y hacía de él una flagrante contradicción. Le dan, explicaba, un halo mítico por la cercanía de las nubes, y porque ahí pasaron y murieron indios yámanas, piratas y presos. El creía, sin embargo, que la fama del lugar sólo tenía que ver con lo peligroso que resultaba atravesar el estrecho de Le Maire, sobre todo a la vuelta, porque los vientos de oeste a este suelen ser aun peores, alcanzando los 160 kilómetros por hora, indicó, sin lugar a ninguna réplica.

Hay ocasiones en que alguien, sin advertirlo, puede quedar totalmente a merced de un extraño con el que jamás decidiría compartir nada, como cuando se salta por primera vez en paracaídas. Conocía el lugar, la intensidad de los vientos y la profundidad del agua. Lo demostraba con la aparente serenidad con que manejaba el barco, con la falta de sudor de un cuerpo y un rostro que parecían hechos para transpirar, con la cantidad de datos fehacientes que acumulaba su boca firme pero escupía su inverosímil voz de soprano. Pero algo fundamental se le escapaba al oficial para describir, no para comprender esa isla de agua helada, ciclones, días efímeros, helechos, cascadas y acantilados donde terminaba muriendo la Cordillera de los Andes.

Había, además, concavidad y redundancia en todo lo que decía. Y cada vez que el oficial mencionaba la Isla de los Estados a César se le ocurría pensar que el propio nombre de esa isla, a la que finalmente iba a llegar luego de haberla escuchado nombrar tanto el último tiempo, era redundante porque, en algún punto, un continente es el ser y toda isla, un estado.

Ni siquiera fue genuino cuando le habló, en muy pocas palabras, de los heroicos salvatajes del comandante Luis Piedrabuena, del naufragio de su goleta Espora, de cómo rechazó una oferta de diez mil libras por parte de los ingleses para comprar esa tierra, manteniendo así su soberanía.

–Hay diferencias pero la flora de acá es parecida a las de las islas Malvinas, y entre los animales hay muchos lobos marinos, el pingüino rey y otros animales que vienen de afuera, que son extranjeros de la isla, como el ciervo rojo o la cabra, que fueron incorporados por razones alimentarias pero que, pese a las durísimas condiciones climáticas, lograron subsistir –explicó el oficial sin que César preguntara y sin nombrar a ninguna de las especies desaparecidas. Su voz era como la que circula en esos auriculares de museo por los que hay que pagar aparte. Como si hasta eso fuera producto de un cálculo, la conversación –o el monólogo del oficial de la Armada– se desvaneció cuando llegaron al puerto Parry, desde cuyo destacamento naval controlan el tránsito marítimo cuatro integrantes de la Armada que son relevados, a su vez, cada cuarenta días. César se concentró, entonces, en algunas cuestiones de la Cuarta Sinfonía de Beethoven que debía dirigir en el concierto final. Esa sinfonía que quizá fuera la más reveladora entre las menos conocidas, es decir, entre las pares, las bellas, a diferencia de las impares, que eran sublimes. Por alguna razón, a César le pareció conveniente trabajar con lo bello y no con lo sublime.

Algunas horas después, se puso de pie sobre la cubierta del barco, abrió bien los ojos y observó que la acústica de la Isla de los Estados era perfecta. Entonces vio a lo lejos la inmensidad de la roca donde, a sesenta metros sobre el nivel del mar, se recortaba la réplica del verdadero faro del fin del mundo.

IV

Es el afán de establecer otro tipo de vínculo con el paisaje pero es, sobre todo, aquella pregunta en torno del origen de la música lo que dispara la acción de las manos de César, como quien lanza una palabra a la noche de los tiempos. Con la mano izquierda determina la velocidad que quiere imprimir a los instrumentos que brillan por su ausencia y con la derecha su intensidad. Sin orquesta, sin nadie que sepa dónde está en ese preciso instante ni qué es lo que (no) piensa el director. Sólo el oficial de la Armada que primero lo mira de costado y se ríe y después ni siquiera lo registra. César inicia el gesto –la gesta– del primer movimiento de la Cuarta Sinfonía. El adagio se escapa de la yema de sus dedos, atraviesa las barreras físicas. El ritmo cruza el puente al allegro vivace, la melodía sonríe con la libertad absoluta del árbol que cae en un bosque donde nadie escucha. Cuando aparecen los violines, al principio del segundo movimiento, César entiende que puede alcanzar la plenitud de esa huella diferencial que asegura la individualidad de cada ejecución. El deseo sonoro lo llena de felicidad. Una felicidad en acto, una felicidad descarnada y brutal como los primeros pasos de una caída libre.

Todavía no tiene idea César de cuál es el comienzo de la música, pero está claro que no hay sólo una relación causal entre el gesto y la armonía: al mismo tiempo que, con sus manos, gesta la música, el sonido que él escucha vuelve a repercutir en su pulso, hay una continuidad entre la música y el movimiento. Una continuidad que le hace entrever no sólo lo que pasa sino también lo que va a pasar: esa música para sordos es un puente hacia el futuro.

No sólo puede escuchar con absoluta nitidez, ahora, el solo de clarinete. También advierte las supersticiones, esfuerzos y ganas de su orquesta: la ansiedad de los primeros violines, la preocupación de la flauta, la felicidad de los timbales, el secreto de los cellos, el escenario iluminando con la música cada una de las butacas. Espía cada mínima vicisitud del concierto con un detallismo tan minucioso que (re) vivirlo, al día siguiente significará un insoportable déjà vu. Entre las líneas de la armonía, en el trasfondo de esa ejecución que cerraría el último concierto del Festival Internacional de Música Clásica de

Ushuaia, César percibe también el amor incondicional y absoluto que siente por alguien en el mundo y esa desesperación silenciosa y extrema que se esfuerza por negar, aunque cada vez la explore más, y que ni siquiera arrancándola del futuro, a través del fluir de la música, le parece cierta.

A punto de comenzar el tercer movimiento, César se distiende. El silencio del fin del mundo por primera vez no dice nada y la música vuelve a encerrarse contra las rejas de la dimensión física. César recuerda que tuvo esa misma sensación aquella larguísima noche de junio de 2006 en que escribió su obra Cuarteto de tres, celebrada por la crítica y merecedora del primer premio en la categoría de jóvenes compositores. Un intervalo, una distracción que terminó transformándose en una llave. Ahora no hay un plan: sólo impulso y replegarse. Por primera vez, desde que empezó esa interpretación sorda de la Cuarta Sinfonía de Beethoven, las ideas melódicas de César, sus deseos sonoros, se confunden con pensamientos algo más concretos y hasta pragmáticos en torno del ensayo –el verdadero concierto de un director de orquesta–.

Pero a pesar de que disminuyó su intensidad, y la tensión de sus brazos, los gestos de César no dejan de gestar música. Hay algo parecido a una orden cerebral para abandonar la excursión, para sentarse de nuevo y volver con el barco y el oficial de la Armada a Ushuaia y a la sinfonía con instrumentos y músicos, a la duplicación exacta del concierto, a darle para siempre la espalda a lo que sólo puede verse una vez. Hasta que vuelve a clavar la mirada en el inmenso vacío y se da cuenta de que no, no, sí, sí: ése es el escenario perfecto para ejecutar la Cuarta Sinfonía porque el silencio atronador del viento logra desenrollarla completamente del mismísimo abismo. Llega el allegro del cuarto y último movimiento, y ya unos minutos antes de la coda sabe que es imposible volver.

Es cierto que un rayo de luz crepuscular que se refleja contra el agua le nubla la vista y también que vuelve a sonreír para vencer, no, para atravesar, sí, el miedo de ir hasta el fondo. César multiplica el tempo de una forma inusitada: cuando la armonía se adhiere al gesto y ambos se vuelven indiscernibles no hay más lugar para el pensamiento. Es, en todo caso, una forma algo más dirigida de la emoción que se cuela en la atmósfera, en el medio ambiente.

Sabe muy bien que la contracara es la imposibilidad de que nadie pueda seguir el rastro de esa huella. Porque, en el fondo, todo público es como ese oficial de la Armada que permanece inmutable, porque todo concierto es un concierto para sordos y en eso radica, también, la entrega de quien lo ejecuta. Todo concierto es también un desconcierto y los únicos que están en condiciones de acercarse a eso que él acaba de descubrir son los sordos. Pero no los sordos que se chocan y se muerden entre sí como murciélagos de mirada aséptica, sino los verdaderos: los sordos de nacimiento, que no están contaminados por el ruido de la civilización y tantean la sombra de una obra, como un moribundo que descubre el mundo a través de Ushuaia.

César escucha la música que sale de sus manos y confirma que el deseo sonoro –y cuánta felicidad abismal le da esa idea– es algo que tiene que ver no sólo con la totalidad de experiencias que acumuló durante esos treinta y cinco años, sino incluso con el propio ritmo de su sangre. El diálogo subacuático de cada uno de sus órganos crea esa melodía sin orquesta. Cuando la música ya casi lo aturde, César entiende que lo que él siempre llamó el deseo sonoro, el átomo más indivisible de una persona y, a su vez, la puerta de acceso a la fuente universal, y que hace que ya no haya espacio para ningún dolor pero tampoco para ninguna alegría, para ningún beso, para ningún abrazo, para ningún llanto, para ninguna despedida, no es otra cosa que la realización imposible de un oxímoron, una gloria cruda.

La música sigue su derrotero en el aire, navega entre los fiordos, instituye la lluvia que ahora es torrencial. A punto de terminar la sinfonía, César hace un gesto –ya no con las manos sino con la cara–, una expresión inmarcesible, una sutil negación de su cabeza que es, sin embargo, un himno a la afirmación, al distinguir, en la inhóspita y encajonada bahía de San Juan del Salvamento, la sonrisa de cada uno de los músicos de su orquesta.

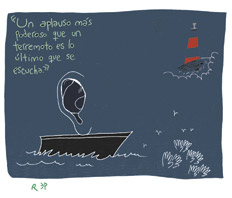

Un aplauso más poderoso que un terremoto es lo último que escucha.

-

Concierto para sordos

Por Juan Pablo Bertazza

ESCRIBEN HOY

- Ailín Bullentini

- Andrés Valenzuela

- Carlos Rodríguez

- Carolina Rovere

- Carta Abierta Rosario

- Claudio Scaletta

- Diego García

- Federico Kucher

- Gerardo Albarrán de Alba

- Horacio Bernades

- Horacio Verbitsky

- José Manuel Ramírez

- Juan Ignacio Provéndola

- Juan Pablo Bertazza

- Juan Pablo Cinelli

- Julio Nudler

- Julio Nusdeo

- Julián Bruschtein

- Laura Vales

- Leandro Arteaga

- Lucas Kuperman

- Marcelo Justo

- Mariano R. Molina

- Mario Goloboff

- Mario Rapoport

- Mario Yannoulas

- Miguel Jorquera

- Raúl Kollmann

- Santiago Rial Ungaro

- Sebastian Abrevaya

- Sebastián Plut

- Sergio Zabalza

- Soledad Vallejos

- Yumber Vera Rojas

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.