![]()

![]()

![]() Viernes, 16 de agosto de 2013

| Hoy

Viernes, 16 de agosto de 2013

| Hoy

VISTO Y LEíDO

Mamita querida

En Sin amor, la novela de Anna Kavan que hace de este mundo una esquirla, no hay lugar para las débiles.

Por Marisa Avigliano

Por Marisa Avigliano

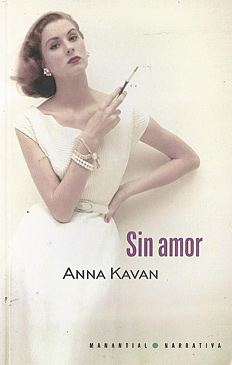

Sin amor

Anna Kavan

Manantial

Novelón de ausencia piensa quien no conoce a Anna Kavan cuando ve la tapa del libro de vestido blanco con perlas a la boquilla. Podríamos seguir con los supuestos: una historia que en el bolso playero setentista hizo tándem con Ruedas, de Arthur Hailey, una magullada historia de amor, un episodio romántico leído entre hipos de empatía, claro que podríamos seguir enumerando lugares comunes, pero cuando un castillo medieval en la primera escena parece corroborarlos, irrumpe Kavan destruyendo el amparo melodramático que veníamos pergeñando. Un joven médico, una parturienta que no quiere ni oler a la recién nacida y una mujer que entierra a escondidas el cuerpo convulso con brazos como palitos de otro bebé nos guardaron los primeros lugares para que la orfandad luzca sin mieles piadosas mientras nos falta el aire. La asfixia se la debemos al aliento de Anna –¿o debería escribir talento?– y a la despiadada gracia con la que exhibe al amor dibujado en indicación obsesiva como un ataque a nuestra susceptibilidad. Furias desatadas hacen ruido hasta en silencio y convierten cada uno de los capítulos de Sin amor en una adicción extraordinaria. Hay que estar atentas –como si supiésemos mirar como miran los lémures de Madagascar, favoritos en sus textos– porque a Anna se la lee con los ojos que la naturaleza celebra. Ramas, charcos de negra agua helada y vientos se suman a los cinco sentidos y disponen un vocabulario bucólico que abruma sin respiro en contienda frenética, constante. En Sin amor (A Scarcity of Love, 1956) una mujer y un espejo enaltecen el narcisismo de la contemplación como si al volverse a ver una y otra vez se desdoblara y dijera: y creí que recordaba su belleza. Dedicada a restaurar su propia perfección después del asqueado parto, examina su cuerpo desnudo en detalle, sin pasión, eliminando puntual cada resto defectuoso, y lo hace amparada por un pacto privado, una constelación desmesurada que abandonó para siempre el cielo diáfano para poder quedarse debajo de una tormenta eterna. La mujer que se mira quiere curar las heridas de su belleza afiebrada. La otra mujer, la hija que nació rechazada, crece en las altas montañas sin identidad entre las traiciones del desamor y sin esperanza. Que el surrealismo esté a la altura de su utilidad y que ningún espejito confunda intenciones porque éste no es el bosque de Blancanieves, en el bosque de Kavan la brisa irritante no cesa y la alucinación tiende razones cuando la Medusa lleva una máscara sombría en lugar de un rostro vivo. En los campos kavanianos la muerte no es susto, ni castigo, ni amenaza de madrastras. “Para su horror, el agua, los sauces, el cielo, parecían tener caras distintas: mientras no los estaba mirando, se habían trasladado con malicia al lado oculto, aterrorizante del mundo, al que también pertenecía la vasta, desconocida región más allá de los árboles.”

Anna Kavan (Cannes, 1901-Londres, 1968, busquen Hielo, Mi alma en China, Mercury y los relatos de Julia and the Bazooka), la heroinómana que cambió su nombre (cuando nació era Helen Emily Woods) y el género de sus novelas (las primeras seis que escribió eran rosas y en ese momento se llamaba Helen Ferguson) es, para quienes ya la leyeron, la frutilla del postre desenterrada tarde; para los que no la leyeron nunca, sólo la frutilla.

-

Nota de tapa> escenas

La música del amor no suena igual para todas

MARÍA ONETTO Y CRISTINA BANEGAS LE PONEN EL CUERPO A UNA DELICADA RELACIÓN MADRE-HIJA EN SONATA...

Por Alejandra Varela -

POLíTICA

Las amigas

Por Roxana Sandá -

INTERNACIONAL

Vivitas y coleando

Por Guadalupe Treibel -

TELEVISIÓN

Ojos nuevos

Por María Mansilla -

ALBÚMINA

Todo por 10 libras

Por Guadalupe Treibel -

A LA HOGUERA > SE DESHACE DE LO QUE DETESTA MAITENA BURUNDARENA *

Las fotos de embarazos mediáticos

-

MONDO FISHION

Los pronósticos para el verano 2014

Por Victoria Lescano -

VISTO Y LEíDO

Mamita querida

Por Marisa Avigliano -

CINE

Me verás caer

Por Rosario Bléfari -

MúSICA

Una que sepamos todas

Por Laura Rosso -

ESCENAS

La tragedia de la esquina

Por Sonia Jaroslavsky -

SOCIEDAD

La mano tendida

Por Sonia Tessa -

Elegir dónde parir y qué decir

Por Carla Conte -

ELECCIONES > LAS 12 PREGUNTAS LAS 12

Margarita Stolbizer

-

PERFILES > MóNICA FEIN

La presente

Por Sonia Tessa

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.