![]()

![]()

![]() Domingo, 16 de noviembre de 2008

| Hoy

Domingo, 16 de noviembre de 2008

| Hoy

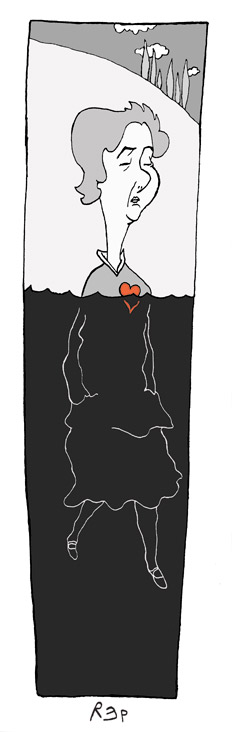

Las arenas del tiempo

Alfonsina Storni supo construir su imagen de poeta y artista entre la maestra normal y la mujer moderna. El pasado 25 de octubre se cumplieron 70 años de su mítica muerte ingresando en el mar, mientras desde entonces su poesía no ha cesado de difundirse y de convertirse en lengua popular. En esta entrevista realizada en 2002, su hijo Alejandro Alfonso Storni, nacido en 1912, realizó un jugoso contrapunto entre la vida de la escritora y la suya propia, dedicada en gran parte a preservar la memoria de su madre.

Por Maria Moreno

Por Maria Moreno

Copi decía que Coco Chanel había inventado la mujer moderna. Un chovinismo de aniversario permite refutarlo: a la mujer moderna la inventó Alfonsina Storni. Setenta años después de su muerte, su vida y obra, al alcance en cualquier kiosco y que un Borges torpísimo y clasista consideró propia de una “comadrita”, sigue apostando a la vanguardia sin que ella abandone, desde las fotografías, su sombrerito de budinera y su pundonor de normalista. El decó de sus versos que refriegan la soberanía lúcida de la mujer sola, sus agudezas de periodista que opina de mal talante que el feminismo es la carrera de las fracasadas, su cualidad de bronce nacional con vista al mar han ocultado en parte las invenciones de su vida cotidiana.

Alejandro Alfonso Storni, que no cesa de sobrevivirse para evocarla, dice que Alfonsina lo llamaba “hermano” –él a menudo la llama “Alfonsina”–, que ante las luminarias que la rodeaban solía presentarlo como a un príncipe. ¿Sostén narcisista para el hijo, entonces llamado natural, o estrategia para desacralizar a la “runfla” intelectual y no empujar a la repetición del propio destino de célebre?

–Yo le podía decir cualquier cosa a Alfonsina. El único castigo ejemplar que me dio alguna vez fue dejarme sin fútbol.

¿Nunca recibió el histórico sopapo?

–Nunca. Se habrá enojado alguna vez pero si le decía la verdad se quedaba tranquila. Yo solía ir al bañado de Flores con los amigos y ante el solo hecho de que alguien de allí nos llamara “fifí” nos agarrábamos a las trompadas. Un día, uno de mi barra le pegó a uno del bañado y lo metió en una zanja. Casi se ahoga. Lo sacamos entre todos, así nos hicimos amigos.

Parece una escena de Adán Buenosayres.

–Creíamos que si íbamos a pelear éramos más hombres. Un día me pusieron una trompada y Alfonsina me empezó a curar. Yo no sabía qué decirle. Al final atiné a balbucear: “Me pegaron, mamá”. “¿Y con razón?” “No tenían razón, mamá, fui a pelear y perdí.” No me castigó.

LA PURA VERDAD

Como maestra normal Alfonsina era de respetar el escalafón y negarse a los privilegios. Es decir, Alfonsina fingía no saber que era Alfonsina en nombre de la joven de medias rotas que había sido y de ese socialismo sin libreta que la llevó a apoyar el proyecto del senador socialista Enrique del Valle Iberlucea en pro de las madres solteras.

–Con Alfonsina almorzábamos casi siempre juntos. ¿Cómo sabía cuándo le pasaba algo? Por ósmosis. Yo respetaba sus silencios pero un día la vi tan “baja” que le pregunté si le pasaba algo. Me dijo que no. Insistí y al final me contó. “Estuve con el señor presidente de la Nación”... (no con Carlitos ni con Marcelo ¡con el señor presidente de la nación!) “Me ofreció ser inspectora de escuelas y yo me negué.” “¿Cómo que te negaste?” “El de maestra normal rural es todo mi título, entonces no puedo ser inspectora.” Le agradeció sin decirle que no quería saltar escalafones, pero ése era el motivo. Entonces Alvear pidió a un funcionario que era amigo de Alfonsina: “Búsquele algo que no esté en un escalafón, porque Alfonsina es la persona que lee mejor en el país”. Entonces la nombraron “profesora de lectura artística”.

Era honesta...

–Y muy enérgica. Una vez mientras era jurado de un concurso literario le dijo al presidente: “Usted se ha vendido a la amistad, que es una manera de venderse porque el libro que he votado yo es muy superior al libro que han votado ustedes y el tiempo lo va a decir”. Y al otro jurado le dijo: “Con usted ni siquiera hablo porque se vende al mejor postor”. Alfonsina había votado El hombre que está solo y espera. El otro era un libro de un poeta francés, una composición hecha por un chico de quinto año. Entonces los que lo habían votado le dijeron a Alfonsina: “Usted lo tendría que conocer al autor”. Y entonces ella les contestó: “Yo no lo conozco, lo que hubiera sido necesario es que ustedes lo conocieran”.

Alfonsina, pedagógica a la manera clásica, prefería la implacable persuasión al imperativo.

Su hijo fue menos escritor que lector y más flânneur arrabalero que profesor: conoció los andurriales con Pichuco y Fiorentino y se hizo narrador de cuentos de una escuela que mezcla los parlamentos a la Pedrito Quartucci con el humor de la revista La Codorniz. “Usted que es periodista seguramente habrá visto a un perro morder a un hombre. Pero yo vi a un hombre morder a un perro. Fue un amigo mío en ocasión de ir de visita a lo de Horacio Quiroga en Vicente López. Tampoco habrá visto como yo chocar dos motos. ¿Sabe cómo se llamaban los conductores? Lofeo y Bello.”

Alejandro Storni no pudo evitar la amistad de segunda generación.

Usted era muy amigo de los hijos de Horacio Quiroga.

–Yo era como un hermano de Egle. Tenía un año y medio más que nosotros. Y con Darío solíamos ir un lugar que tenía circo. Había un bar al lado y todos los que tomaban café, que costaba 15 centavos, dejaban 20. Darío y yo queríamos independizarnos de Egle, entonces la idea era levantarnos los centavos, pero nunca pudimos. Porque una mirada de Egle nos petrificaba.

Una mirada como la del padre.

–Claro. Cuando en la mesa Horacio Quiroga quería agua, miraba la jarra y los hijos le servían. Un día –yo debía tener 13 años– estábamos comiendo y de pronto Quiroga me dijo: “Yo te pedí que me dieras agua”. “Perdone, yo no le escuché a usted.” Y entonces Quiroga me explicó cómo pedía él. “A mí eso no me va porque mi madre me pide por favor”, le contesté. Otro día me saludó: “¿Qué dice la lunática de Alfonsina?” Y yo le dije: “Y... dice que usted es loco”. Contestarle así a Quiroga era como morir. Amigos no podíamos ser. Una sola vez tuvo el derecho de haberme pegado unos cuantos cachetazos, pero no lo hizo. Nos habíamos escapado con Darío mientras Egle dormía. Al volver Darío me dijo: “Vos que sos más flaco, entrá mientras yo te agarro la pierna. Cuando toqués el suelo, avisá y te suelto”. Pero yo avisé cuando, en lugar del suelo, había tocado con el pie una estantería llena de estatuitas y armé un desastre. Quiroga se levantó en piyama. “Ahora me mata” pensé. Darío se había quedado afuera. No me hizo nada.

No eran amigos pero fue a verlo al hospital cuando enfermó.

–Y me recibió como yo esperaba: “Aquí estoy, vine a ver una exposición de flores”. Toda la conversación fue en ese tono. Pero yo lo vi muy decaído. Cuando mi madre me preguntó: “¿Cómo lo encontraste a Quiroga?”, le dije: “Mamá, si Quiroga es la persona que yo conocí, no creo que viva un día más”. Al día siguiente compró el cianuro y se mató. Fui la última persona que lo vio.

LAS ALFONSINISTAS

Una vez, Alejandro le dijo a su madre que la consideraba la mejor poeta de América y ella le contestó como si colaborara en la construcción de una anécdota taquillera para el mito: “¿Cómo decís eso? ¿No sabés que hay una señora que se llama Gabriela Mistral?”. Alejandro dijo que cómo no iba a conocerla si le había abierto la puerta de calle. Entonces, Alfonsina respondió: “Parece que no la conocés, no digas nunca más eso, porque a mí no me interesa estar en un ranking primera, ni segunda ni tercera. Yo escribo porque es un don, y sabés perfectamente cuál es mi pasión: la docencia”.

Desde los tiempos en que recitaba por 60 centavos en un teatro mientras deshojaba unas rosas con la mano –en eso de recitar haciendo diversas operaciones con flores la siguió la uruguaya Marosa de Giorgio–, Alfonsina era carismática. Cuando Alejandro la reemplazó en la materia castellano de un colegio nocturno, las “alfonsinistas” le hicieron la contra:

–Yo soy profesor de lenguas, que primero se decía “de lengua nacional”, después “castellano” pero que no era para Castilla sola sino para toda España, hasta que se llamó “español”. Ahora quedó “lengua”, que parece una entrada de restaurante. Al nocturno fui con el nombramiento, entonces la directora me designó en un grado y me dijo: “Mire, discúlpeme, yo tengo que retirarme un momento...” Al rato me fui hasta la dirección, porque siempre me gustó amenizar las cosas directamente: “Señorita directora, ¿no tiene un revólver usted?”. “Pero... ¿para qué necesita un revólver?” “Y, porque estoy tan solo que tengo miedo.” “¿Cómo? Si usted tiene 27 alumnas de su madre.” “Señorita, no tengo ninguna.” “Tiene razón, no hay ninguna; bueno, entonces váyase a su casa.” Me quedé. La cátedra era día por medio. Iba pero no venía nadie. Hasta que un día vino una alumna. “Vamos a ver la primera lección”, dije y seguí adelante. Al otro día vinieron tres, al final se llenó. ¿Sabe qué habían hecho? Me lo confesaron: huelga a mí, porque querían ser alumnas de Alfonsina.

OCTUBRE

En su poema final Voy a dormir, que Alfonsina envía a La Nación, hay una frase soberana: “Ah, un encargo,/ si él llama nuevamente por teléfono/ le dices que no insista, que he salido”. Pero Alejandro Storni, el testigo, terminará por sugerir que es un equívoco; “soy yo” dice dando por sentado el pacto autobiográfico en el poema y su propia identidad como quien parece querer interrumpir el repliegue último de Alfonsina. O bien ese “él” es un secreto que escapa a su testimonio.

–Mi madre se dio cuenta de que estaba enferma por el dolor que le causó en el pecho el golpe de una ola estando en Uruguay. Aquí los análisis dieron totalmente desfavorables. La operaron. Ella me tranquilizaba diciéndome que no era nada. Yo tenía 23 años. Le hicieron rayos, pero no había que hacérselos como a una persona común. (Lógicamente, quien escribe versos de esa categoría no puede ser una persona común.) Y la persona no era común, porque cuando la operó el doctor Arce, no la podían dormir, y después no la podían despertar. Era de una sensibilidad extrema. No quiso seguir con los rayos.

Alfonsina creía que el cáncer contagiaba.

–Y eso que el director del Instituto, que era amigo de ella, le había demostrado que el cáncer no se podía contagiar, tomando un tumor maligno con la mano y rompiéndolo.

¿Pero era una creencia común en la época?

–¿Una creencia del pueblo? Alfonsina estaba fuera de eso. Pero cuando uno está enfermo, m’hija, siempre piensa mal, pierde su razonamiento, lo pierde aun siendo una persona inteligente. Alfonsina se ponía alcohol antes de que yo la besara. Entonces yo le decía: “¡Pero, mamá! ¡Son disparates!”. “Bueno, por si acaso”, me contestaba. Ingenieros la mandó a Córdoba diciéndole: “Vaya ahí, que se va a curar de lo que cree usted o de lo que creo yo que tiene”.

¿Qué creía Ingenieros?

–Que era una neurastenia. Más que una neurastenia era el cansancio mental provocado por la vida agitada que hizo Alfonsina. Decir que era neurastenia era como pensar que si se escriben versos es porque se toma cocaína, si se es jockey se tiene que ser invertido. Por eso una vez dije en una conferencia “desgraciados los que quieren ser famosos”. Porque la fama lo único que trae es desazones, ¿me entiende?

¿Era católica Alfonsina o creyente en algún sentido?

–Alfonsina era una atea, muy rara porque nombra a Dios en muchos versos. Cuando fui creciendo, ella me dijo: “Yo no quiero que seas católico sino que conozcas todas las religiones y elijas la que vos quieras”. Entonces me fue explicando todas. Por eso digo que yo no tengo rabia a los judíos, ¿me entiende? En cambio les tengo rabia a los ingleses, pero no por las Malvinas sino porque mataron a todos los hermanos de Sandokán en las novelas de Salgari. ¿Sabe que Salgari murió ahorcado? Se suicidó porque fue estafado por los editores.

En aquel viaje a Mar del Plata, usted no acompañó a Alfonsina porque ella no quiso.

–Pero el 18 de octubre de 1938 yo la acompañé hasta la estación Constitución, donde ella embarcó para Mar del Plata. No quería que fuera porque me había dejado una serie de encargos por los que yo tenía que ser muy torpe para no darme cuenta de que no la iba a ver más: por ejemplo, órdenes para cobrar los sueldos de ella y unos versos publicados en La Nación el 16 de octubre. Pero yo no cobré ni su sueldo ni el mío.

Usted sospechaba.

–Imagínese qué se puede pensar de alguien que le deja una orden en octubre para cobrar plata en enero. Mi madre era una persona de mucho carácter. Lo que ella decía era lo que valía. No cabía decirle: “Pero si vos vas a estar de vuelta acá”. Yo sabía que no iba a estar de vuelta. Lloré toda la noche.

¿Usted pensaba que era difícil de disuadir?

–Nos conocíamos mucho, ¿me entiende? Alfonsina era amiga acérrima de la verdad. Uno con un halago no la podía conseguir a mi madre, pero con la verdad sí. La verdad para ella era una cosa definitiva, porque ya en enero, a meses de su muerte, ella me dijo que tenía un ganglio inflamado en la garganta y que podía ser que el cáncer se le reprodujera, “en cuyo caso –dijo– no vamos a hablar más de esto”. Y efectivamente no hablamos más hasta el mes de septiembre, en que volvió a enfermar.

HERENCIA

El escritor Emeterio Cerro bautizó Pierre al mocasín de Alfonsina supuestamente encontrado en un travesaño de la escollera de Mar del Plata pero eso es, amén de homenaje, mitología. Alejandro quiere ser preciso con los hechos.

–Me llamó a las 8 de la mañana una persona que debía saber ya, pero no me dijo nada, para contarme que Alfonsina estaba bien. Entonces me pasó una cosa terrible. La radio estaba prendida, y yo le dije a la muchacha, que estaba limpiando, que la bajara, pero me pareció que la seguía escuchando. Me llamó por teléfono una compañera de la facultad. Entonces, de lejos, escuché la noticia de la muerte de Alfonsina en el mar. Que la habían encontrado flotando entre las aguas. Y entonces, cuando se lo conté a la muchacha, me dice: “No puede ser, si yo apagué la radio”. Si ella no me mintió, yo lo imaginé todo. Abajo me estaba esperando un amigo con el auto para ir a Mar del Plata. Entonces me llamó Salvadora Medina Onrubia, la mujer de Natalio Botana, para decirme: “Mirá, Alejandro, no vayas a Mar del Plata para nada porque yo ya arreglé todo. La van a velar en Mar del Plata, después en Buenos Aires”. Después me vine a enterar de que quien pagó todo fue ella. Eran muy amigas aunque hayan tenido muchos encontronazos. Me acuerdo de uno: Salvadora era de izquierda, entonces un día vino a casa y le pidió a Alfonsina que firmara por la libertad de alguien que estaba en Devoto por haber dicho que el presidente de la república era un invertido. Alfonsina leyó la nota y dijo “no la voy a firmar”. “¿Cómo que no la vas a firmar?” preguntó Salvadora. “Esa es la vida privada de cada uno. Si es suficiente hombre para sostener lo que dijo, que se quede preso...” Entonces Salvadora se fue enojada. Una vez vino alguien a preguntarme sobre la sexualidad de un escritor a mí.

¿Y usted qué contestó?

–“No sé nada. Como yo nunca me acosté con él...” “Pero es que todo el mundo dice...” me contestó ese alguien. ¿A mí qué me interesa todo el mundo? Salvadora era muy amiga de Alfonsina y también mía porque Pitón, su hijo, tenía mi edad. Cuando él se suicidó ella se acercó mucho a mí. Siempre se estaba separando de Botana y cuando estaban separados, él le pasaba dinero. Un día Salvadora me llama por teléfono diciendo: “Alejandro, me tenés que acompañar al banco de préstamo, porque tengo que empeñar una ‘lata’ –era una joya que valía como para vivir un año–”. Ibamos en un taxi al banco. De repente Salvadora me dice: “Mi marido me pasa 10.000 pesos por mes, ¿vos creés que yo puedo vivir con 10.000 pesos?”. El chofer empezó a parar la oreja, y yo que ganaba 180 pesos en la escuela, le contesté: “Pero, che, ¿te quiere matar de hambre?”

En el poema Voy a dormir, ¿ese “él” que podría llamar por teléfono forma parte de un artificio poético?

–Soy yo. Por Alfonsina hice todo lo que pude, pero cuando murió, nueve años estuve sin publicar sus libros a pesar de pasar momentos muy difíciles. Nunca cobré los sueldos que Alfonsina me dijo ni el poema en La Nación.

¿Por qué?

–Porque yo no quería que mi nombre se usara. Porque un escritor que se mata vende más libros que un escritor que se muere de gripe y yo no quería lucrar porque siempre había vivido de mi sueldo, de mi trabajo. Cuando Alfonsina murió, Fernández Moreno, que era muy amigo de ella, pidió que le dieran el primer premio nacional post mortem, y se negaron, porque post mortem no se da, pero el gesto está presente para mí. Alfonsina era de un gran talento. Recuerdo un poema que le dedicó a Gabriela Mistral.

“Llegará un día en que la raza humana /Se habrá secado como planta vana, /Y el viejo sol en el espacio sea /Carbón inútil de apagada tea...” Yo soy de herencia salteada.

¿De herencia salteada?

–Porque soy más futbolero que escritor.

-

Nota de tapa

Las arenas del tiempo

Alfonsina Storni supo construir su imagen de poeta y artista entre la maestra normal y la mujer...

Por Maria Moreno -

Grandes viejos

Por Mariano Dorr -

Ningún hombre es una isla

Por Luciano Piazza -

La mala educación

Por Fernando Krapp -

Las pesadillas de un soldado

Por Ezequiel Acuña -

NOTICIAS DEL MUNDO

La hora señalada

-

Combatiendo la capital

Por Gabriel D. Lerman -

Será justicia

Por Sergio Kisielewsky -

Tú, que te escondes

Por Rodrigo Fresán

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.