![]()

![]()

![]() Domingo, 31 de diciembre de 2006

| Hoy

Domingo, 31 de diciembre de 2006

| Hoy

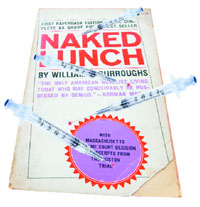

CASOS > LA HISTORIA DE LA CENSURA A EL ALMUERZO DESNUDO

Un yonqui en la Corte yankee

Hace exactamente 40 años, la Corte Suprema de Estados Unidos daba a conocer lo que sería la última censura sonada a la literatura en ese país: la condena por “obscenidad” a El almuerzo desnudo, la gran novela sobre la adicción de William Burroughs. Tal como había sucedido con Lolita, de Nabokov, la censura en Francia fue apenas el prolegómeno de un caso que enfrentó a los defensores de una sociedad que se disolvía en un presente más complejo con los escritores que retrataban ese cambio lúcidamente. A continuación, el caso, los cargos y las defensas esgrimidas por Norman Mailer, Allen Ginsberg y el propio Burroughs en el estrado.

Por Mauro Libertella

Por Mauro Libertella

En la Navidad de 1966, la Corte Suprema de Massachusetts declaró a El almuerzo desnudo, de William Burroughs, “libro no obsceno”. Así, se quebraba para siempre una cadena de juicios que había empapado los suelos de un convulsionado Estados Unidos desde la primera publicación del libro, en los albores de 1962. La de Naked Lunch fue una de las últimas ocasiones en que la literatura caminó por las cornisas de lo judicial, en un país prolífico y tenaz en censuras de esa índole. Todavía reverberaban en el tejido social los ecos de Lolita, aquella novela que tocó el nervio más sensible de la Norteamérica que salía de la posguerra y entraba en los dorados ’60. La novela de Nabokov fue primero tímidamente prohibida en Francia, pero la caza de brujas cruzó el océano, cobrando fuerza, y las autoridades norteamericanas persiguieron durante mucho tiempo a editores, libreros e incluso a los lectores de aquella “obra controversial”, como les gustaba llamarla. En los diarios se hablaba de “pura pornografía desenfrenada” y de “el libro más indecente jamás escrito”. Por eso, cuando William Burroughs publicó su segunda novela, primero en Francia y luego en Estados Unidos, siguiendo el mismo derrotero de Lolita, algunos popes de la censura vieron allí la posibilidad de una revancha, y se lanzaron a aniquilar al libro con la voracidad con que se despedaza al objeto odiado.

Para juzgar a un libro de obsceno, y luego prohibirlo, la Corte debe probar que en la obra coexisten tres elementos: el tema dominante debe versar alrededor de un “lascivo eje sexual”, el libro debe arremeter contra los “standards comunitarios contemporáneos” y, tal vez el más increíble, porque viene a clausurar con sorprendente simpleza un vasto debate literario, el libro puede ser prohibido si se lo considera carente de compromiso social. Para los jueces de Boston, que lo leyeron apenas se publicó, en El almuerzo desnudo confluían estos tres elementos, y no vacilaron en pronunciar la palabra mágica que prohíbe un libro pero que, al mismo tiempo, dispara sus ventas: obsceno. Entonces la voz surcó la topografía norteamericana y muchos estados, que a veces parecen funcionar por imantación, se plegaron a la censura. El libro fue a partir de entonces un mito errante, que se leía en voz baja y se pasaba de mano en mano como se pasa un alucinógeno. Pero con el discurrir de los años, las cortes estatales vieron que en realidad el libro no era tan peligroso, y muchos bajaron la prohibición. Hasta que, finalmente, hace cuarenta navidades, la Corte de Massachusetts declaró al libro “no obsceno” y un capítulo de la historia de Norteamérica por fin se cerró.

Si bien la etiqueta de “obsceno” puso a libros como Lolita y El almuerzo desnudo bajo el mismo cielo legal, sus poéticas y sus propuestas literarias no tienen mucho en común. La de Burroughs es una prosa lisérgica, experimental, abismada a las vertiginosas alturas, donde la forma se disloca y se quiebra como una estrella madura en una nueva literatura. Allí está condensado el arco biológico de la sangre beatnik y una excursión infernal a las posibilidades técnicas que se abrieron a partir del Ulises de James Joyce. Si en Junkie Burroughs narraba la adicción y las abstinencia de las drogas inyectables con una prosa seca y precisa, en El almuerzo desnudo el relato de aquel mundo está, él mismo, alucinado. Como un crisol de géneros, la máquina de Burroughs pone a jugar pasado y presente, los mil y un dialectos y la combustión de voces enunciativas. La voz narradora central es la de Bill Lee, un alter ego en espejo deformante del mismo Burroughs, que aparece en sus novelas Junkie y Queer, y que también naufraga por los cauces de En el camino, de Kerouac, como “Old Bull Lee”. Visto en perspectiva, como si la obra completa de Burroughs fuera una maqueta lunática, El almuerzo desnudo prefigura la técnica del cut-up, que el autor hizo estallar en gemas como Nova Express o El tiquet que explotó. La mitología dice que el título original de la obra iba a ser Interzone, pero que Jack Kerouac discutió con fervor para que el nombre final termine siendo El almuerzo desnudo.

Es difícil, y acaso inútil, pretender inmiscuirse en la mente de los jinetes de la censura, y saber así qué es lo que tanto los irritaba de esa literatura. Los tiempos eran otros, claro, y El almuerzo desnudo irrumpió en una sociedad que de a poco pero con fuerza entraba en una revisión total de sus valores y sus parámetros, ya completamente erosionados por dos guerras mundiales y por una adolescencia que parecía emerger de abajo de la tierra. En ese contexto, la sátira y la crítica social corrosiva de Burroughs fueron un plato difícil de digerir. Hoy, a 40 años de todo aquel circo, queda una prosa límite, que es también un signo de los tiempos que corrieron y un juguete maravilloso para leer los tiempos que corren.

- Esclavos del sexo

Por William Burroughs - Un genio lastimado

Por Norman Mailer - Una visión del futuro

Por Allen Ginsberg

-

Nota de tapa> Nota de tapa

Big Ben, según pasan los años

El legendario Ben Molar repasa su pródiga vida como productor, descubridor e inventor de los...

Por María Moreno -

CASOS > LA HISTORIA DE LA CENSURA A EL ALMUERZO DESNUDO

Un yonqui en la Corte yankee

Por Mauro Libertella -

CINE > SE ESTRENA UN DOCUMENTAL DEL HIJO DE JUAN RULFO

El nuevo páramo

Por Mariano Kairuz -

CINE > DESCUBRIENDO A OUSMANE SEMBENE

Africa suya

Por Mariana Enriquez -

MUSICA > JOANNA NEWSOM, RARA, UNICA Y ¿QUE MAS?

Pastoral americana

Por Rodrigo Fresán -

DISEñO > OBJETOS Y PRODUCTOS HECHOS DE MATERIAL DESCARTADO

Nada se pierde, todo se transforma

Por Natali Schejtman -

HOMENAJES > UNA ENTREVISTA INéDITA DE GILIO A JAVIER VILLAFAñE

La vida en las manos

Por Maria Esther Gilio -

CINE > LA NUEVA FANTASíA DE GUILLERMO DEL TORO

El bosque encantado

Por Martín Pérez -

Lo que sé

Por James Brown -

VALE DECIR

Las feas artes

-

YO ME PREGUNTO

¿Qué es un peludo de regalo?

-

PáGINA 3

Siempre es necesario morir

Por Fernando Peña -

INEVITABLES

Inevitables

-

NAVEGá

Hoy: De mujeres

Por Mariana Enriquez -

F.MéRIDES TRUCHAS

F.Mérides Truchas

-

FAN

La tristeza del mundo

Por Felipe Pino

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.