El Rey Arturo

Arturo Alvarez nació en 1921 en un departamento de la calle Esmeralda. Fue rico, escribió libros, dirigió una editorial, coleccionó obras de arte y heredó campos... Y, según las versiones, lo perdió todo: se lo birlaron o lo despilfarró. Es personaje en Invitados en el paraíso de Manuel Mujica Lainez y aparece brevemente en El común olvido de Sylvia Molloy y en Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal. Cuando publicó Sven, una autobiografía oblicua, levantó exclamaciones jubilosas de Silvina Ocampo y Juan José Hernández. Pero con el tiempo, su figura cayó en el olvido. María Moreno, que lo visitó en el Hogar Martín Rodríguez de Ituzaingó, le hace justicia al último dandy de la época de oro de Buenos Aires.

“Arturito, vengo a decirle que se ha equivocado. Usted escribió en su novela Sven que un día, cuando pasaran muchos años, en una casa de compraventa de Brasil o Venezuela, un joven encontraría ese libro y se emocionaría. Pero como ve, soy una mujer y no soy joven.”

El hombre parecía perdido. Estaba sentado con las piernas colgantes en la última cama de la hilera. En el dormitorio del pabellón 5 del Hogar Martín Rodríguez de Ituzaingó. Un lugar destinado a los ancianos pero habitado por hombres a quienes la enfermedad o la pobreza han adelantado la vejez. Llamados sin consultar “indigentes”. El hombre, Arturo Jacinto Alvarez (Arturito), no es uno de ellos aunque corre idéntica suerte. Ha sido riquísimo, ha escrito libros, dirigido una editorial, poseído obras de arte, campos... Y, según las versiones, lo ha perdido todo: se lo han birlado o lo ha despilfarrado.

Al escuchar la voz parece poder seguir el hilo sin necesidad de volver en sí.

–¿Y usted dice que encontró el libro en

Brasil?

Yo no he dicho. Sven, de Arturo Jacinto Alvarez, es un libro notable, una autobiografía oblicua, criolla y mundana, una suerte de Raucho perverso. En la década del 60, cuando apareció, levantó exclamaciones jubilosas de Silvina Ocampo, Juan José Hernández y Rosa Chacel. El protagonista era un perro, claro que en segunda persona, y esto parece un artilugio para aludir entre líneas al amor entre varones. Pero a Jacinto Alvarez lo único que le importaba en aquella tarde de 1998, en que lo entrevisté por primera vez, era Doña Rosita la soltera de Federico García Lorca.

–Qué bien que la hacía Margarita Xirgu. Con esa voz, esa prestancia... ¿Usted la vio?

Yo vi Doña Rosita la soltera con Luisa Vehil.

–¿Ah, sí? Yo siempre la vi con Margarita. La prefería a la Membrives, que podría ser una actriz pero no sabía dirigir. ¿Se acuerda? Madre, llévame a los campos /con la luz de la mañana,/ a ver abrirse las flores/ cuando las mecen las ramas./ Mil flores dicen mil cosas/ para mil enamoradas/ y la fuente está contando/ lo que el ruiseñor se calla. ¿Qué más? ¡Ah! Son celos el carambuco;/ desdén esquivo la dalia;/ suspiros de amor el nardo/ risa la gala de Francia... ¿Qué más?

Las amarillas son odio;/ el furor,

las encarnadas...

–¡Ve que se acuerda! ¡Las blancas son casamiento y las azules, mortaja!

Arturo Alvarez nació en 1921 en un departamento de la calle Esmeralda. En 1924 lo llevaron a París y dice que todavía lo recuerda.

–Es que yo allí ya estaba, ¿cómo le diría?... dispuesto. Me acuerdo de la llegada al puerto, que después me enteré era Boulogne-Sur-Mer. En París me gustaban las vidrieras. Ya a los cinco años me gustaba levantar la cortina para ver lo que había, como en el teatro. Recuerdo una en la que había unas masitas. C’est fermé. Attends maman, me decía madame Suzanne, mi institutriz. Y yo quería que abrieran el negocio solamente para mí.

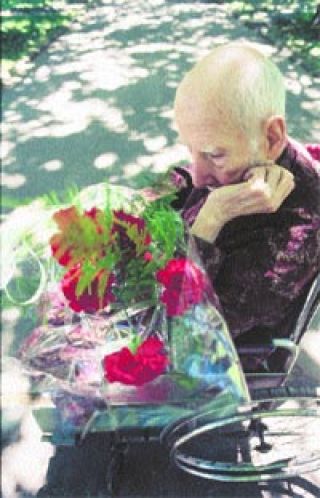

Hay un cuento sobre Arturito en el que se opera de la nariz para parecerse a su perro, otro en que le paga la carrera de bailarín a un peón, y otro en el que se despierta en medio de la noche para liberar a un cordero destinado a ser el cordero pascual bajo la forma de asado criollo. Arturito es personaje en Invitados en el paraíso de Manuel Mujica Láinez, aparece brevemente en El común olvido de Sylvia Molloy y en Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal. Pero a él no le importan estas apariciones y parece no haber leído esos libros. En cambio, hay algunos retratos que quisiera recuperar. Como el de la fotografía de tapa de este número de Radar, que tomó Pepe Lamarca.

–También hay un retrato mío que hizo Norah Borges y que está en lo de Emilio Basaldúa. Yo en ese momento estaba muy triste y me sacó muy bien, con mucha intuición.

¿Y recuerda por qué estaba triste?

–Porque me parecía muy importante Norah Borges y por eso me dejé estar. Así me sacó ella, en ese abandono que yo tenía. Un abandono querido por mí. También tengo un retrato que me hizo Soldi a lápiz con algo de tiza. Estoy de tres cuartos de perfil. Se ve el respaldo colorado de un sofá. Silvina Ocampo me hizo un dibujo para la edición de Almuerzo sagrado. Me lo tomó en Mar del Plata, en la playa. ¿Qué más? En París me hubiera gustado que me retratara Christian Berard pero cuando llegué él ya había muerto.

Es difícil saber si Arturito está triste o si ese predio de Ituzaingó le resulta tan cómodo como los campos de Alvarez que heredó y perdió o transformó en relato.

–Acá hay una placita con un monolito. Subo y me quedo allí. Y miro todo el Hogar y pienso en cómo era antes, en cómo es hoy y cómo será.

No se queja, como si la queja fuera el despreciable atributo burgués de personas que se mueven pedestremente en términos de derechos y de sueldos. Hace cuatro años, cuando hablaba en presente hasta de los muertos, o sobre todo sobre ellos, la evocación del padre era para el qué dirán: “Un hombre muy austero, muy dominante”. Hoy, en octubre del 2002, cuando resulta más difícil despertarlo, si es que se lo logra, al hablar del padre, su rostro adopta una expresión que parece provocada por algo desdichado, intenso y totalmente presente: “Mi padre era muy distinto. Yo caminaba por el jardín, me alejaba y escuchaba cómo hablaba de mí en la galería. Después volvía y hacía como que no había oído nada. Él denostaba que leyera libros porque sólo leía revistas militares. Se reía sobre todo de que mis libros fueran en francés y en inglés. Y que me gustara la María Antonieta de Stefan Zweig. Cuando me pescaba leyendo me pegaba en la cara y en el pecho con mucha energía. Yo no lloraba, aguantaba. Por leer esos libros infernales, decía. Era capitán. Se retiró en el año ‘19 o ‘20”.

El poeta, narrador y traductor Juan José Hernández recuerda a un Arturito perturbado hasta el rubor: “Una vez estábamos comiendo en Edelweiss como tantas veces y de pronto apareció el padre. Se puso todo colorado y empezó a hacer unos melindres tremendos, una suerte de coqueteo. Al padre le tenía terror pero también lo provocaba. Recuerdo que una vez este capitán Alvarez le regaló a Arturito un corte de cachemir para que se hiciera un traje. Al poco tiempo, como el traje no venía, le preguntó qué había pasado. Y Arturito le dijo que se lo había regalado a un peón”.

Juan José Hernández dice también que no puede comprender esa suerte de éxito en el fracaso realizado con tanta precisión. Pero Arturito no debe pensar en esos términos. En su novela Sven figura un dandy porteño a quien llama El Pollo Nazares. Este personaje había alquilado una casa en las afueras de París: fantástica, con una cara sobre el Sena y otra sobre el bosque de Saint Germain. Un día va a visitarlo el coreógrafo Diaghilev. Como El Pollo está durmiendo, se pone a hojear unos ejemplares de Caras y Caretas que hay sobre una mesita. Hasta que se topa con la infaltable foto de Carnaval, saturada de niños disfrazados de diablo. Niños ojerosos, angustiados por encontrarse vestidos de manera casi idéntica –le explica después El Pollo–, niños pobres a quienes una abuela con el monedero semivacío había cosido un traje a último momento. Esa noche Diaghilev va a los de los condes Baumont –ricos y refinadamente snobs– y debe haber contado la aventura con tanta expresividad que los dueños de casa deciden hacer un baile de disfraces. La consigna es: El infierno en los niños. El célebre Serge Lifar va de Lucifer, Chanel de “Diablo entre los hombres” (un traje negro, pulseras con rubíes y un pectoral de piedras rojas). El Pollo, el principal invitado, se pone un mameluco de satín, la clásica golilla dentada con cascabeles cosidos en las puntas y un tridente en la mano. La macana es que le ha prestado el auto a un maestro vecino. La casade los Baumont no está cerca. Tiene que ir caminando hasta Maison Lafitte. Entonces se larga un aguacero. Cuando llega a lo de los Baumont hay que sacarle el traje y esconderlo en la cocina. Al volver a ponérselo descubre que se ha vuelto magenta en el torso, lila en las mangas y rojo en el cuello. El artista Tchelitchev, uno de los invitados, queda tan impresionado que esa noche –escribió Arturito– pinta un cuadro cuyo motivo son unas frutillas de ese color. Schiaparelli se lo compra y, como por contagio, corta los trajes de su próxima colección con el tono recién nacido. Es el shocking-pink.

–Todo eso lo inventé. El Pollo Nazares era en realidad el Bebe Cernadas, primer marido de mi madrastra –dice Arturito, y vuelve a Doña Rosita la soltera–. El final era muy triste, ¿se acuerda? La casa estaba abandonada y Rosita sola en un cuarto totalmente desmantelado. Y ella o Luisa o Margarita con un luto blanco, cerrado. Abandonada la vida y las gentes. Marcaba Federico, ¿se acuerda?: Salen y a su mutis queda la escena sola. Se oye golpear la puerta. De pronto se abre un balcón del fondo y las blancas cortinas oscilan con el viento.

Tener y no tener

“María de Atucha, a quien todos llamábamos Tota, era bajita –dicen que también bizca, pero yo nunca me di cuenta–, muy pintada, muy escotada y muy bronceada porque nunca pasaba el invierno en ninguna parte”: Eduardo Paz Leston (Teddy), ensayista y traductor, habla como si leyera. “Usaba bikini de vieja. Tenía anteojos con estrellitas y, a veces, hasta estrellitas en la cara. La boca tipo Joan Crawford, enorme.”

María de Atucha estaba casada con el conde Carlos Caro y Potestad, primo del duque de Alba. Debido a esta circunstancia era condesa pero también comunista. Dicen que compartió un amante con Christopher Isherwood, que organizó una exposición de joyas de Dalí y que era amiga de Rafael Alberti y de Pío Baroja. Una vez le escribió a María Rosa Oliver: “He conocido a un joven muy inteligente que está internado en un hospital. Para entretenerlo le he dejado las obras completas de Carlos Marx”. El joven era René Crevel, opiómano y surrealista.

Tota era íntima de Arturito y formaba parte de las fiestas que él organizaba en el hotel Crillon por los años 40, donde los arreglos florales eran de La boutique, una tienda de flores que Julita Bullrich tenía en los bajos del Plaza Hotel.

“En esa época el hotel Crillon era el lugar. Mucho más que el Plaza”, cuenta Felisa Pinto, periodista cultural y antropóloga de la café society. “Además se llamaba Crillon por esa cosa afrancesada y medio mamarracha de llamarse como el mejor hotel de París. Arturito vivía en el Crillon. Recuerdo que tenía dos perritos, de esos lanudos que deploro. No caniches sino de una raza más inglesa. Él se vestía como un dandy, pero con una cosa criolla. Era muy de gomina pero no un señorito. Siempre estaba hablando del campo y de la peonada. Eso le daba mucha elegancia.”

En Buenos Aires, Julita Bullrich fue la primera en cortarse el pelo a lo varón. Usaba sacos de malevo pero el malevo vestía en Chanel. Le gustaban las flores fuertes como las orquídeas y las primeras bailarinas. Dicen que un día llegó tarde a la inauguración de la temporada en L’Opera de París. Tamara Griegorievna era la estrella y, para Julita, un objeto de devoción. El taxi fue directamente del aeropuerto –ella venía de Buenos Aires– al teatro. El atuendo de gala era imprescindible. Pero Julita no había tenido tiempo de cambiarse. Llevaba una larga capa de viaje y una gorra de azafata. Subió rápido las escaleras. La gente ya estaba entrando a la sala. Al llegar a su palco, el acomodador la detuvo. Sin necesidad de hablar, le señaló su ropa inadecuada e insinuó con un mismo gesto la inminente expulsión. Entonces Julita Bullrich alargó su entrada, murmuró algo inapelable y siguió adelante. Había dicho: “Embassadeur de l’Indochine”.

“Ése era el clima y el estilo”, dice Felisa Pinto. “Y Arturito tenía reverencia por las bellezas argentinas de la época como María Marta Sánchez Elía, Malena Nelson, Betina Alzaga, que era una intelectual. Las otras eran high society puro. A las fiestas que Arturito daba en el Crillon iba mucho gay tapado, mucho del entorno de Ignacio Pirovano, que debe haber sido el primer peronista en ese tipo de lugares en los que Arturito era el rey, un mundano intelectual pero no un cretinito, no un nene bien boludo. Él fue el primer gay escandaloso, pero no lo decía. Recibía con sobretodo de cachemir con cuello de ‘algo mejor que el visón’ y un ejército de baldes de hielo con Chandon dispuestos sobre una mesa donde, bajo cada servilleta, había regalos que incluían las esmeraldas.

–Me fui a vivir al Crillon por el personaje. Séptimo piso, habitación 728. Recuerdo que yo tenía dos esfinges, una a cada lado de la puerta. Se llamaban Adela y Josefina y estaban muy tranquilas acostadas. Josefina tenía una cosa rara en la cabeza, una especie de sombrero. Adela era más seca. Un tiempo las tuvo Tota, la condesa Cuevas de Vera. Ahora las tiene la señora de Carballido, Esmeralda Almonacid. ¡Qué lindo es el Figari que hay en lo de Esmeralda! Un cielo enorme con un lago y unos caballos que están tomando agua. Mi cuarto en el Crillon era muy cómodo. La dueña era Madame Mariette. Un día decidí donar las esfinges al Museo. Entonces dí un baile porque había muchas amigas mías que querían verlas. Las puse en la parte de abajo del Crillon, el Only Down. Y llamé a una orquesta de jazz. A mí no me gusta el jazz sincopado, así que les pedí que tocaran jazz lento. Por ejemplo, “Polvo de estrellas”. Había un mago que hacía su número con dos perritos. Los hacía saltar por unos aros envueltos en llamaradas y caminar en dos patas. Estaban vestidos, pobrecitos. Uno tenía una corbata. Entonces me dieron pena. Y le dije al mago: “Se los compro”. Y los amparé.

Las esfinges serían más baratas que el telón de Picasso que se compró en París...

–¿Qué? Recuerdo que me dijeron: hay una cosa de Picasso. La cortina de Parade. Creo que es un ballet o algo así. ¿Dónde está? En Buenos Aires. En el Museo de Bellas Artes. ¿Cuándo se puede ver? Ahora. Venga que lo vamos a despegar para usted. Entonces lo despegaron. Lo miré, me acerqué y caminé encima de él. ¿Así que esto puede ser mío? Pero por supuesto. Entonces hablé con monsieur D’Ormesson, de la embajada de Francia. Sí, Arturito, puede ser suyo. Voy a ir a su casa para que me firme unos papeles. Y así fue. Esto era en el año ‘46 y me costó más o menos unos cien mil pesos. Lo pagué en cuotas, primero una de 36 mil, luego varias de 10 mil.

¿Es cierto que para comprarlo tuvo que vender un campo?

–No creo. Yo entonces tenía dinero, y si no, me daban crédito, así que no creo que haya vendido un campo para pagar la cortina.

Después lo vendió.

–No, lo doné. Lo tuve desde el ‘46 hasta el ‘53. En el año ‘53 conocí a un muchacho que se iba a París con el actor Enrique Alvarez Diosdado, al que yo quería mucho. Entonces había tres barcos importantes: el “Cap Norte”, el “Cap Arcona” y el “Cap Polonio”. Ellos se iban en el “Cap Arcona”. Un barco con toda la comodidad. Entonces le dije a Enrique: “Por favor, llevate esto”. Le hice un documento en el que decía que el telón era mío y él pudo alojarlo en el compartimento donde van las alfombras y la tapicería. Hoy está en el Museo de Arte Moderno de París. Hay gente que ha ido y me dice: “Arturito te hemos recordado mucho. Porque cuando fuimos a mirarlo hemos agarrado una parte que tiene una herida, una lastimadura, un agujerito”.

¿Una quemadura de cigarrillo?

–Lo que pasa es que el telón es muy grande y la parte que está pintada ocupa sólo un tercio de la cortina. Ahí están las figuras. Por ejemplo, un arlequino y en la parte de arriba, un monito que está con un sombrero. También un blackamour porque al pintarlo Picasso quiso hacer algo que no viera el público. Había otros personajes de esos de circo. Yendo para abajo hay un perro que está dormido y unas frutas. Yo las únicas veces que toqué el telón fue mientras comía. Cuando compraba unas facturas o algo así para tomar el té, me iba con las facturas y las ponía en algún lugar donde figuraran alimentos. Y los comía. La casera me decía “¡Pero Arturito!”. A Picasso no lo conocí, pero Picasso lo supo: “Ah, mi telón de Parade lo compró un muchacho que se llama Arturito y que tiene una colección de Constantin Guy”. Constantin Guy era muy importante porque no era un pintor muy conocido. Hacía mujeres de 1860 con unas polleras muy grandes. Es muy descriptivo. A veces hacía carruajes con caballos encabritados. Paisajes no creo que tenga. Hay un Constantin Guy en el museo de acá.

En la contratapa de Sven dice que usted destruyó una colección completa de Constantin Guy.

–¿Sí? No recuerdo. La debo haber vendido o donado. Pero destruirla, no. Una vez estaba caminando por Florida y me paré en la vidriera de Wildenstein y había un Constantin Guy. Una mujer que tenía la pollera levantada y hacía como hacen las mujeres cuando van a presentarse y entonces se arreglan la ropa. Para que se vea decente. Como tenía dinero la compré. La pagué con el dinero del arrendamiento del campo. En un catálogo, vi un dibujo que se llamaba Aimez-moi. Una mujer recostada en un bar que se reía. A ésa me la hice mandar desde París.

A esos cuadros Arturito no los extraña, pero quisiera recuperar su ejemplar de A la recherche du temps perdu de Proust. Y hacerse arreglar los anteojos. Podría hacerlo, dice, y recuerda vagamente que ahora es un afiliado al PAMI.

¿Usted quiere decir que saca una tarjeta y la presenta y entonces le hacen los anteojos? Fíjese qué amable.

Arturito no era de esos amateurs de las artes que la causticidad de Juan José Sebreli describe como más interesados en las casas de remate que en los museos, en las artes derivadas como la decoración de interiores que en la pintura o en la escultura. Fue editor de los libros de La Perdiz, bellos ejemplares ilustrados, de formato incómodo para las bibliotecas perezosas: Los sonetos del jardín de Silvina Ocampo, Las vísperas de Fausto de Adolfo Bioy Casares, Cartas de las que no se envían de Ana de Noailles, La cruzada de los niños de Marcel Schwob. También un libro propio: Almuerzo sagrado. Las ilustraciones eran de Héctor Basaldúa, Raúl Soldi y Norah Borges. Era un proyecto que privilegiaba lo mejor de lo nacional y lo raro del mundo.

¿Por qué La Perdiz?

–Yo estaba caminando por el campo y me encontré un animalito, una perdiz, creo, que cuando me acerqué no se espantó. Yo le hablaba, ella me miraba y no se movía. Como si hubiera sido domesticada por mí. Era una tarde de verano. Le pregunté: ¿No te ahogás con tanto calor? Y fue como si hubiera entendido. Después seguí caminando y nunca volví a verla. Norah Borges hizo un dibujo de la perdiz apoyada en algo, como empollando. De ahí salió la primera perdiz.

Según el día, el origen del nombre de los libros de La Perdiz puede ser otro. La que sigue parece contener algunos secretos u olvidos, por ejemplo el hecho de que hay una leyenda que vincula a Santa Teresa con las perdices. Teresa era el nombre del campo del padre de Arturito y de Santa Teresa era un cuadro que había en la habitación de aquél.

–Un día yo tenía hambre y fui a comer cerca del Parque Lezama. Tenía un poquito de plata y compré unas masitas. Y al comer esas masitas enseguidame sentí reavivado. Pensé: “Qué cosa, cómo comer me cambia”. Y después a mi departamento. Seguía teniendo hambre. Fui a la cocina. Había unas perdices en una olla. Riquísimas. Me acuerdo que había un espejo y yo me miraba cómo las comía. De ahí salió La Perdiz. Los primeros libros salieron ilustrados. Está la perdiz con su marido. Luego está la perdiz que va al cielo y vuela. En mi libro Almuerzo sagrado la ilustración es de dos perdices que están besándose. Parece que están en un nidito y detrás de ellas se ve el casco de la estancia.

Lo que Arturito ha olvidado es que Santa Teresa había dicho: “Cuando rezos, rezos, y cuando perdices, perdices”. Pero su vida entera parece haber seguido ese lema.

El fin del día

Declinar es bajar de hotel. En la década del 60 Arturito comparte con el pintor Alberto Greco una habitación en el Lepanto de la calle Guido, entre Callao y Rodríguez Peña. Ya ha perdido la fortuna que heredó de su madre y que su padre le administró a regañadientes hasta la mayoría de edad. Un azar o un agradecimiento hacen que tenga un empleo administrativo en Radio Municipal. Con ese sueldo módico sigue cenando en Edelweiss todas las noches. El hotel es incómodo y Alberto Greco lo llama “Lespanto”. En 1970 Greco se va a vivir a España, adonde se suicida luego de escribirse la palabra “fin” en la palma de la mano. Debe haber sido por aquellos tiempos cuando Arturito se presentó en lo de Esmeralda Almonacid y le rogó: “Comprame las esfinges. Necesito el dinero”. Y allí están. En el living, cerca de la chimenea reposa Josefina, a la que su ex dueño considera la más tranquila, aunque también su compañera permanezca en la misma posición perruna, pasiva. Felisa Pinto recuerda a Arturo Alvarez en una breve bonanza en que se compra un departamento sobre avenida Córdoba y donde conserva sus “despojitos”: una estatuita de Rodin, una cómoda de laca china y unos jarrones de la dinastía Ming en los que se empeña en colocar ramos de cardos traídos de campos que ya no son suyos. Pasa las navidades con los porteros y todavía se empeña en dejar bajo las servilletas regalos lujosos como un clip de Cartier o un pañuelo de Edward & Butler. Debió sentirse feliz ya que siempre había disfrutado, como los de su clase, de la nostalgie de la boue, aunque no se atreviera a viajar a Tucumán, donde Juan José Hernández amenazó con presentarle a un carnicero.

¿Se acuerda de Juan José Hernández?

–Mucho, pero muchísimo. Si hubiera venido me diría esa parte de Phèdre que antes yo sabía de memoria. La parte en que ella muere. Él me sabía imitar muy bien. Los gestos, la manera de hablar. Agarraba una servilleta o un repasador y me imitaba cuando yo representaba el IV acto.

Hoy el repasador ya no serviría para representar una túnica griega, la imitación sería más realista porque es precisamente un repasador lo que Arturito tiene en la falda.

En el Hogar Martín Rodríguez, la hora de la comida exige una intensidad que no permite distracción. Pero los cuarenta hombres que esperan en el comedor escuchan a Arturito con recogimiento. Algunos sonríen y parecen entreverar sus recuerdos con los de él: porcelanas chinas con garlopas, telones de Picasso con líneas de montaje de empresas de automotores, biombos de Coromandel con excavadoras petroleras.

“Cómo sabe este hombre. Una vez fue a España en avión pero volvió en barco. Se acuerda del nombre de todos los puertos por los que pasó”, dice un vecino de mesa que está abriendo una bolsita de nylon con la porción de dulce de membrillo que le toca a Arturito. “Él tiene menú especial porque es diabético”.

Si el dandismo es el arte de despojarse, quien lo cultiva carece de la dimensión de lo que significa la palabra “pérdida”. Y Arturito tiene mientras se va despojando, o tiene de todos modos. ¿Acaso esas dosmuchachas chichoneras que se doblan sobre la mesa para alentarlo a hablar no están en la misma posición que las esfinges Adela y Josefina? ¿Acaso cuando lo riñen con la mirada, aunque él no pueda verlas, cuando se enjuga la boca con los dedos y no con el repasador, no tienen esa prodigalidad sencilla y afectuosa que Arturito conoció en brazos de las dadivosas ya desde el nombre: Generosa y Esperanza, las mucamas que lo criaron?

Y así como Lorca precisó Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores como un poema granadino del novecientos, dividido en varios jardines con escenas de canto y baile, la posesión de los campos de Alvarez puede consistir para Arturito en su mera enumeración. Es cierto que el relato es confuso, ya sea por lo loteos de la memoria o, al contrario, porque eluden el lenguaje del rematador.

–El campo se llama Alvarez, y la estancia La Tradición. Entre Rodríguez y Alvarez está El Remanso. Después vienen otras estaciones sin importancia. Cuando uno pasa en colectivo o en auto, la estancia se ve. Es una casa grande con una torre. Al costado hay una casa más moderna que era –no sé si murió– de Francisco Pedro. Pasando la vía, cruzando de este lado, está lo de Charles, que tiene un lindo monte de peras, y después está La Estrella, un campo con un casco muy simpático que ahora no existe más. Ése era de Polo. La parte muy linda que se extiende desde La Estrella para el lado de Rodríguez es el campo de Bernardino de Irigoyen, que tenía una casa muy grande que se llamaba El Falucho. Él les había regalado el puesto a los caseros. Lo de Irigoyen era una casa para conservar porque era muy linda. Un lago, una glorieta, un jardín... (explosión de llanto) Los Alvarez eran tres. Después venía el campo mío y después el de papá. Y después venía un campo chico que era de Hermenegilda Alvarez, la bisabuela de los Escobar. Los Escobar tienen muchísimas hectáreas. Hay una parte de mi campo que yo reservé. No la vendí pero la hipotequé. No he pagado eso que es como una contribución que se da cada año. Ah, sí: el impuesto. Pero vendiendo una parte pago enseguida y me quedo con el resto.

Esa tierra prometida aún perdida hoy es zona de countries. Arturito no lo sabe pero sabe que dejó en El Paraíso, la casa de Manuel Mujica Láinez en Córdoba, un par de guantes de terciopelo, mitad negros y mitad colorados con los puños de raso bordado.

En su campo usted cultivaba rosas.

–Las carpía. Y si había una ramita seca la sacaba para que quedaran las rosas solas. Las rosas eran mías. Una se llamaba Madame Edwarde Herriot y era de un colorado fuerte. La otra era de color naranja con pintas y se llamaba Talismán. Talismán era una rosa muy coqueta, pero no tan importante como la Madame Edwarde Herriot. Y había otra más linda aún que se llamaba Ville de Paris, de un color anaranjado con algo rosa y pequitas.

Pero había otras flores más simples.

–Sí, la flor de los aromos, que era muy linda: como un racimo de uvas pero de flores chiquitas. O la de la estraza que era como una ramazón. Y que en el invierno quedaba sin flores ni ramazón. Nada.

¿Y de la casa se acuerda?

–Por la avenida de los paraísos se llegaba a la cochera. A la casa grande, por la calle de los aromos. Pero también había eucaliptus, cedros y dos avenidas de plátanos con esas hojas color herrumbre. Porque los campos de Alvarez se dividen en dos. Desde el casco hasta Cascallares es de papá y del casco para Alvarez es mío. La casa era linda. Había una rotonda desde donde se llegaba hasta el casco. Me dijeron: “Sí, está muy abandonada pero muy linda”. A Moreno me gustaría ir para ver esa parte. Tengo una camisa, corbata, un traje y entonces voy. A veces viene por aquí un muchacho que se llama Bernardo Nante que es muy encantador, muy callado y muy tímido. Por las cosas que dice, parece que reflexiona mucho. Anda con una valijita en la que lleva muchas cosas. Parece un vendedor deseguros. Es alguien que maneja cuestiones de papeles. Me hubiera gustado comprar la Maison Lafitte...

¿Y recuerda objetos?

–Tapicerías. Un gran cuadro con Santa Teresa de Jesús en el dormitorio de papá. También hay un retrato de mamá, huérfana a los 9 años. Porque mi abuela materna, Juana Guzmán, que era muy ocurrente, murió en el año cinco. En la foto mamá está sentada en una sillita con esa cara... (llanto) Claro que enseguida Teresa Medrano, que es Alvarez por parte de madre y que tenía mucho campo, la pidió a mamá como ahijada. Eso fue en el ‘12. Teresa muere en el ‘14 y mamá queda muy rica –lo de Petrona Alvarez eran 1800 hectáreas– y entonces mi papá se casa con ella. De mamá recuerdo muy poco. Una figura en la cubierta del barco cuando nos vamos a Europa en el año ‘24, muy alta. La recuerdo sentada en una cama acariciándome el brazo. Cuando murió no me dijeron nada. Recuerdo las baldosas del patiecito donde yo jugaba al diavolo.

Entonces usted queda a cargo de su abuela Melchora.

–Mamá Melchora era casi el eje. Ella era la que me manejaba. Había también una mucama que se llamaba Generosa y otra Esperanza. Yo era de ellas nada más.

A su abuela la quería.

–Mucho, pero muchísimo. Le preguntaba: “Mamá, ¿cómo es esto?”. Y ella trataba de solucionarlo. Pero a los seis años yo ya era independiente, solo con las mucamas. ¿Cómo era la pregunta?

Sobre la mesa de luz de Arturito está el diario de Gide, un retrato de Cocó Chanel y la carta que le enviaron Ernesto Montequín y Alfredo Grieco y Bavio para pedirle una entrevista poco antes del año 2000 –entrevista que fue concedida y en la que se mostró afrancesado en los recuerdos y más cómodo en hablar de La Perdiz que hoy. Es lo que queda.

–Qué lástima. Ya no recuerdo el IV acto de Phèdre ¿Usted no lo sabe? Aquí en la biblioteca debe haber algún ejemplar. Pero debe estar en español, claro.

Y hace silencio. Como si recordar consistiera en en escuchar voces que nadie más escucha y repetir al dictado.

–Quand sauras-tu mon cri, quand sauras-tu mon cri –murmura. Cada vez más rápido, como para darse impulso y seguir de largo.

La audiencia sonríe. ¿Sabe que un almuerzo en medio de un jardín arbolado y servido mientras se escucha recitar en su lengua original a un clásico francés es un lujo aun para los ricos? Algunos hacen muecas, como para ayudar al esfuerzo de la memoria. No se escucha más que el ruido de las rueditas de los carros que traen la comida.

–Quand sauras-tu mon cri... ¿Mon mal vient de plus loin? ¡A peine au fils d’Egée/ Sous les lois de l’hymen je m’etais engagée,/ Mon repos, mon bonheur semblait s’être affermi,/ Athènes me montra mon superbe ennemi.

Arturito se pone de pie, se coloca el repasador en el hombro y la mano en la cintura que quiebra hasta que el cuerpo todo se le dobla hacia atrás. Los ojos ciegos recorren los cuatro rincones del salón. Es una apoteosis invisible.

–Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue...

Si la audiencia no demuestra su adhesión con un aplauso es porque han llegado las albóndigas.

Arturito sigue hasta el final.

–Je reconnus Vénus et ses feux redoutables.

Entre los labios anestesiados por los hipnóticos, la voz suena clara, la dicción exacta. Tal vez no sea el IV acto, pero seguro que él es Fedra, Margarita y Doña Rosita la soltera al mismo tiempo. Agotado, se deja caer sobre la silla. El repasador vuelve a la falda o a enjugar los labios cuyo contenido ha humedecido la barbilla, pero donde las comisuras se levantan orgullosas por haberse medido con versos de Racine. Como si estuviera enOnly Down o como si recién ahora lo estuviera verdaderamente. O como si nada hubiera cambiado. “Siendo pobre siguió siendo interesante. Qué raro”, había dicho Manucho. Qué tonto, Manucho. Con la mano derecha Arturito aferra la cuchara y con la izquierda busca sobre la mesa el trozo de dulce de membrillo. Lo encuentra. De pronto se abre un balcón del fondo y las blancas cortinas oscilan con el viento. Telón.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux