La vida después de Dios

Desde su regreso al cine tras un exilio de tres décadas, Terrence Malick no deja de ahondar en mundos donde la naturaleza y la gracia se encuentran, se reconocen y se hieren. A La delgada línea roja y El nuevo mundo ahora le suma El árbol de la vida, una experiencia hipnótica, ambiciosa y delicada sobre la distancia que hay entre el amor humano y el universo, y ese puente roto que parece ser la fe. Como si fuera poco, para filmar la Creación convenció a Douglas Trumbull –el hombre que plasmó el pasado y el futuro en 2001 y en Blade Runner– de que dejara 30 años de retiro.

› Por Mariano Kairuz

Se ha acusado a Terrence Malick de ser un engreído, un vanidoso y un pretencioso incapaz de generar en sus películas la menor conexión con algo que se parezca a una emoción humana. Se ha acusado a su última película (la quinta en 38 años como director, la primera en seis años), El árbol de la vida, de ser el producto de su enajenación, un delirio místico que por momentos se toca peligrosamente con el más berreta de los clichés New Age, y otra de sus “insufribles obras maestras”. Nadie va a refutar acá ninguna de esas acusaciones, ni intentar entrar en algún tipo de discusión contra aquellos que, en el extremo opuesto, argumentan que hay que entregarse totalmente y sin prejuicios a “la experiencia”, o sencillamente verla varias veces, para “entenderla”. Un argumento que, según parece, corrió mucho desde la première de The Tree of Life en el Festival de Cannes en mayo pasado, donde fue premiada con la Palma de Oro por el jurado presidido por Robert De Niro. A unos días del estreno local de la última de Malick –el hombre que estuvo ausente de Hollywood por casi veinte años hasta que reapareció en 1998 con La delgada línea roja, hablando de obras maestras insufribles– no tiene mucho sentido plegarse a una postura u otra: una película puede ser todo eso que se ha dicho de ella, puede incluso cruzar varias veces a lo largo de sus algo más de 2 horas y cuarto la delgada línea infrarroja que divide lo sublime de lo ridículo, y que aun así valga la pena verla, al menos para discutirla con ira. “Sumergirse en la experiencia” a ver qué pasa. Si El árbol de la vida es un fracaso, en todo caso se trata del fracaso hipnótico, asfixiante de un megalómano que no nos suelta hasta mucho después de salir del cine, aunque más no sea para seguir irritándonos un rato más.

El árbol de la vida es una de esas películas que no conviene tratar de contar, no porque su argumento cuente demasiado, sino porque lo que hace no es exactamente “contar”. Sí puede decirse que transcurre en varias épocas y que se mueve en (al menos) dos planos. Un plano cósmico, que nos lleva al origen del universo, al origen y al ocaso de la vida, al menos de la vida en la Tierra. Y otro más acotado e íntimo pero desbordado, el de la escena doméstica: una familia tipo norteamericana, los O’Brien de Waco, Texas, que se ve rajada al medio por la inesperada muerte del segundo de sus tres hijos. También seguimos al hijo mayor después y antes de la tragedia: en el futuro (cercano a nuestro presente), en el que tiene la cara de Sean Penn y se ha convertido en un arquitecto que deambula por oficinas ubicadas en edificios ultramodernos con una expresión de evidente consternación; y en su pre-adolescencia, en unos años ‘50 de idílica superficie y monstruoso fondo, con un padre frustrado que administra y suministra de- sequilibradamente amor y rigor a su familia.

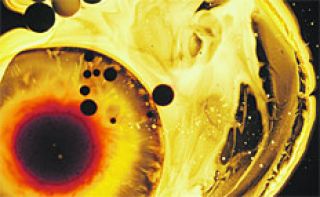

“En la vida hay dos caminos posibles: el camino de la gracia y el camino de la naturaleza”, escuchamos en off apenas empieza la película, y la Sra. O’Brien (mamá: Jessica Chastain) vendría a ser la gracia –el amor, la felicidad, la alegría de vivir–, y el Sr. O’Brien (papá: Brad Pitt) la naturaleza: la ley, la supervivencia, la preparación para los padecimientos de la vida. Malick nos interna en la cabeza de sus personajes, primero para escuchar las plegarias directas a Dios por la muerte del hijo, el “¿Por qué te lo llevaste?”; luego para confirmarnos el amor del hijo mayor por su madre, y el odio por su padre (“Dios, quiero que te lo lleves”), pero la vida interior de los personajes sólo se hace manifiesta intermitentemente, cuando la película asume el punto de vista de los chicos: Malick capta un recuerdo preciso de ese momento de la vida –que habrá sido también, en parte, la suya, en Waco–, al captar sus juegos, su curiosidad, su morbo y su crueldad. Algún crítico ha teorizado por ahí que el paso de la gracia a la naturaleza es el de la niñez a la adultez, y parece una tesis válida para explicar cómo es que una película bañada permanentemente en luz natural (obra magnífica del director de fotografía mexicano Emmanuel Lubezky) consigue ser tan pero tan poco cálida: es la obra de un adulto que no consigue volver. O al menos, cómo es que hay tanta más calidez en las imágenes del magma deforme de la creación del universo (obra del legendario especialista en efectos no digitales Douglas Trumbull, ver recuadro) y de la aparición de los primeros invertebrados, anfibios y dinosaurios y en las de su extinción, que en los planos en los que aparecen los seres humanos. Son imágenes que han provocado la inevitable mención de 2001, odisea del espacio, obra “magna” de ese otro cineasta especializado en distanciarnos de sus personajes humanos con una corriente infranqueable de viento helado, que era Kubrick.

Sin embargo, El árbol de la vida no está ni en uno de sus movimientos ni en el otro sino en el continuo foco y desenfoque entre uno y otro, mientras acompaña una apabullante banda sinfónica en la que caben casi sin solución de continuidad Brahms, Mahler, Bach, Górecki y Holst (y alguna cosa original compuesta por Alexandre Desplat), con una ambición que sólo recuerda a algunos pasajes de Fantasía, de Disney.

Nada parece calzarle mejor a la nueva película de Malick que la expresión “más grande que la vida”, pero también puede invertirse la carga descalificativa de esa expresión y pensarse que Malick no hizo una película más grande que La Vida, sino una película sobre el universo como algo más grande que “nuestra” vida, que nuestra existencia cotidiana, signada por una mezquina administración del tiempo, al menos en términos cósmicos. ¿Qué le importan al universo nuestros dramas cotidianos? ¿Qué es una vida humana que se pierde antes de tiempo, para la naturaleza? En toda su grandilocuencia, El árbol de la vida parece querer cubrir el salto o el vacío que va de la naturaleza a la cultura, ida y vuelta, y de lo enorme a lo ínfimo replicando una cosa en la otra de manera fractal.

Por todo esto, por sus ambiciones desatadas y por la perplejidad con que uno abandona la sala, también se ha dicho de la película de Malick que es (profunda o superficialmente) religiosa, pero en este sentido hay que decir que El árbol de la vida es menos obvia de lo que sugieren incluso sus peores clichés: si bien sus personajes le hablan directamente a Dios, Dios no aparece por ningún lado, y lo que hay en pantalla se parece bastante más a la teoría evolutiva de las especies que a la creación en siete días (contando el famoso franco divino). Por lo que acaso el gran tema, el enorme Misterio de El árbol de la vida no sea la angustia por las plegarias no atendidas, o ante la idea de un Dios que es cruel con sus criaturas, que da y quita sin contemplaciones; sino la sospecha más oscura y desesperanzada de que, sencillamente, Dios no existe.

Subnotas

-

Big Bang Trumbull

› Por Mariano Kairuz

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux