![]()

![]()

![]() Domingo, 27 de marzo de 2005

| Hoy

Domingo, 27 de marzo de 2005

| Hoy

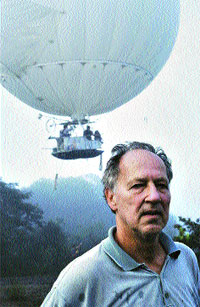

CINE > THE WHITE DIAMOND, LA úLTIMA LOCURA DE WERNER HERZOG

El llamado de la selva

Después de explorarla en clásicos como Aguirre, la ira de Dios, Fitzcarraldo y Cobra Verde, el intrépido Werner Herzog volvió a la selva sudamericana para filmar The White Diamond, un documental en el que acompaña a un ingeniero inglés a sobrevolar una zona virgen de la Guyana en el zepelín más pequeño del mundo.

Por Ariel Magnus

Por Ariel Magnus

Durante el Festival de Cannes de 1982, donde Werner Herzog ganó el premio al mejor director por Fitzcarraldo, Wim Wenders invitó a una veintena de directores (Antonioni, Godard, Fassbinder, Spielberg, Herzog, el mismo Wenders...) a que se encerraran por un ratito en la habitación 666 de cierto hotel y predijeran, solos frente a la cámara que ellos mismos debían encender y apagar, cuál sería en su opinión el futuro del cine. La toma fija incluía una silla, una mesa, una ventana y a la derecha, molestando, un televisor encendido. Algunos directores ni notaron el aparato, otros lo notaron sin escándalo, alguno comentó sarcásticamente su trascendencia para la pregunta. Cuando le tocó el turno a Herzog, lo primero que hizo después de quitarse los zapatos (“Esta pregunta no se puede contestar con los zapatos puestos”, alegó el hombre que unos años antes se había comido un zapato en cámara) fue lo que todo espectador deseaba en secreto desde el principio, pero no creía que fuera posible hacer: apagar el puto televisor ése.

Se pueden olvidar sin culpa los pronósticos cinematológicos de Herzog y demás luminarias acerca de eso que sólo el tiempo acaba contestando, a medias y contra cualquier expectativa. Pero ese instante mágico, casi impensable antes de que suceda, en el que Herzog nos libera de las imágenes indeseadas del fondo –ese gesto mínimo y soberano de autodeterminación humana–, eso perdura: la habitación 666, como visitada por su dueño legítimo, el demonio, ya no vuelve a ser la misma cuando él se va.

LOCO DE LA SELVA

Desde que en 1972 filmó Aguirre, la ira de Dios en la selva amazónica, Herzog acude regularmente al llamado de la jungla sudamericana. Volvió una década después para rodar Fitzcarraldo, un lustro más tarde por Cobra Verde y a fines de siglo para recordar a su enemigo más íntimo, el no menos inurbano Klaus Kinski. En el 2000 volvió junto a Juliane Koepcke, una bióloga alemana que en 1971 tomó el avión que Herzog mismo debería haber tomado durante la filmación de Aguirre..., cayó en la selva y fue rescatada luego de estar diez días a la deriva. The White Diamond, el Herzog más reciente, transcurre una vez más en el territorio opuesto al desierto (otra geografía extrema cara a Herzog: Fata Morgana, Donde sueñan las hormigas verdes, Lecciones de oscuridad); en este caso en Guyana, la república más perdida del continente.

La historia que cuenta Herzog tampoco es nueva: un hombre tiene un sueño y hace todo por no despertar de él. En lugar de un falso melómano alemán tratando de pasar un barco a vapor por encima de un monte que divide dos ríos, ahora se trata de un verdadero ingeniero inglés que quiere volar en un mini-zepelín de fabricación propia por sobre una zona aún no explorada del planeta. Con escenas de archivo en blanco y negro se cuenta al principio la antigua pasión de aquellos hombres magníficos en sus máquinas voladoras; luego, el ingeniero Graham Dorrington explica con entusiasmo enternecedor detalles técnicos que el espectador medio –medio aburrido– no hará ningún esfuerzo por tratar de comprender, y por fin, en una avionetita que da más miedo que el zepelín, llegamos a lo verde.

Antes del primer despegue, Herzog le explica a Dorrington la diferencia entre dejarlo volar solo y acompañarlo: “Hay estupideces heroicas y estupideces estúpidas: no subirme con vos corresponde al segundo tipo”. Con una vieja cámara en la mano (“In celluloid we trust”, proclama al subirse), el ya tampoco joven loco de la selva –este año cumple 63, lo que no significa que le queden dos para jubilarse– emprende junto a Dorrington la travesía aérea en “el zepelín más pequeño del mundo”. Por el incendio de uno de los propulsores, el primer viaje del Diamante Blanco casi termina de forma fatal, como el anterior.

LA VIDA POR UNA METAFORA

Sólo de a poco el espectador se va enterando de la historia que subyace a la historia: doce años atrás, con un modelo anterior y en Sumatra, Dorrington había espiado las alturas junto al conocido documentalista de animales Dieter Plage. Alma gemela de Herzog en profesionalismo y temeridad, Plage alguna vez fue pisado por un elefante durante una filmación, cosa que podría haber constituido una catástrofe si no fuera porque “la suerte quiso que la cámara siguiera encendida”. (En la película se muestran las arrolladoras imágenes del accidente.) En aquella excursión indonesa, durante un vuelo solitario en el globo aerostático de Dorrington, Plage cayó tras engancharse con un árbol y murió mientras su amigo trataba de salvarlo. “Le lavé el cuerpo en el río, todavía veo su sangre deslizándose con el agua”, cuenta Dorrington de cara a otro río, el que eligió ahora para homenajearlo con su nuevo aparato de volar.

Los traumas aéreos tampoco son nuevos en la extensa filmografía de Herzog. Antes de rehacer junto a Juliane Koepcke el calvario que vivió en la selva peruana luego del accidente de avión, el director se fue a Laos junto a Dieter Dengler, un alemán que emigró a Estados Unidos para cumplir su sueño de ser aviador, se alistó en la fuerza aérea yanqui y durante su primer vuelo en Vietnam cayó en manos de los enemigos. Tanto “Alas de Esperanza” como “El pequeño Dieter necesita volar” cuentan tragedias que involucran aviones, selva, supervivencias y la recuperación heroica del pasado, un procedimiento de densificación emocional que Herzog vuelve a ensayar en The White Diamond. El problema es que, en este caso, choca con el gesto gratuito, fitzcarraldesco, del hombre en lucha desigual con la naturaleza: con esta historia detrás de la historia, lo mismo que con la innecesaria justificación racional del proyecto (filmar el lugar con mayor cantidad de plantas y bichos desconocidos del planeta), el nuevo documental gana tal vez en interés biográfico o científico, pero pierde en eso que el mismo Herzog nos enseñó a amar de sus películas: la belleza de lo absurdo.

En su apasionante diario de filmación de Fitzcarraldo, Conquista de lo inútil, publicado luego de que su autor pasara 25 años sin animarse a leerlo, Herzog nunca explica cabalmente por qué hizo esa película demencial (“¿Y si hago yo de Fitzcarraldo?”, se pregunta cuando le falla Mick Jagger, el primero que ocupó el lugar de Kinski: “Me animaría a hacerlo, porque mi tarea y la de él se hicieron idénticas...”). Dos pasajes arrojan una luz oblicua sobre este punto oscuro: “Antes de los primeros rápidos que preludian al Pongo de Manseriche, nos llegó una correntada de aire frío y cortante desde un pasaje angosto entre las montañas. Aquí, regresar aún hubiera sido posible. Con el soplo gélido escuchamos un lejano tronar desde la quebrada, y nadie entendía por qué seguíamos andando, pero seguimos andando porque seguimos andando”. Y más adelante: “Laplace habló de aplanar la pendiente hasta que tuviera sólo un 12 por ciento de caída. Le dije que no lo iba a permitir, porque de esa forma perderíamos la metáfora central de la película. ‘¿Metáfora de qué?’, me preguntó. Le dije que eso no lo sabía, sólo que era una gran metáfora”.

The White Diamond, como ya lo indica su título, también es una gran metáfora de nada. Un derroche. Por eso parecen fuera de lugar la prehistoria traumática y las presuntas razones de la elección del escenario. Volamos porque volamos: cualquier otra justificación racional sería insensata.

MISTIFY, MISTIFY ME

Dorrington es lo que técnicamente llamaríamos “un loco lindo”: una de esas personas que más temprano que tarde acaban cansando. La exaltación infantil del cuarentón (un asistente lo amonesta en cámara como si fuera realmente un niño) pone en movimiento la película, pero no alcanza para sostenerla. Ni siquiera el trauma fundacional del amigo perdido logra darle espesor al personaje, y Herzog es el primero en intuirlo. Por eso a la historia del ingeniero se suman, hasta casi desplazarla, las de otros personajes inesperados: cierto buscador de diamantes, el chico que baila como Michael Jackson al borde de las cataratas o Mark Anthony, típico personaje secundario que termina robándose todos los corazones.

Este negro rastafari fumeta es el que descubre la metáfora central de la película (“It’s beautiful, man, like a big white diamond”), el que la llena de absurdo (cuando vuelve del primer viaje aéreo que ha hecho en su vida, lo que más lamenta es no haber llevado a su “mejor amigo”: su gallo) y el que eleva el documental a un plano diferente, místico: durante una excursión a la jungla, le muestra a Herzog cómo mirar las cataratas de Kaieteur dentro de una gota de agua. Es con él con quien la cámara establece una empatía sin restricciones: cuando Mark Anthony –que tiene en España madre y ocho hermanos– dice que le gustaría volar con el Diamante Blanco hasta Europa para visitarlos, no se sabe si está contando su sueño o dándole a Herzog el guión para una posible próxima película.

El otro mistificador es el Jacko guyanés: cuando el médico/alpinista del equipo logra filmar lo que hay detrás de las cataratas de Kaieteur, él propone que esas imágenes no trasciendan. “Le quitaría toda la magia al lugar”, explica. Discreto, supersticioso tal vez, Herzog decide entonces quedarse con las imágenes mansas, tan relajantes como mirar una fogata, del agua cayendo violentamente y de los pájaros danzando furiosos a su alrededor. Pero las tomas aéreas de la selva, los acercamientos casi pornográficos a sus inquietantes moradores y los retratos elegíacos del pálido balón deslizándose por entre los árboles no serían más que eso, bellos documentos visuales, sin este gran misterio.

“No hubo ningún dolor, ninguna alegría, ninguna excitación, ningún alivio, ninguna sensación de felicidad, ningún sonido y tampoco ningún respirar hondo”, escribe Herzog al final de Conquista de lo inútil. “Sólo la comprensión de una gran inutilidad, o mejor dicho yo entré más profundamente en su misterioso reino. Vi cómo el barco, de vuelta empujado en su elemento, se enderezaba suspirando perezosamente. Todo lo que se puede decir es: yo participé de eso.” El pacto que un cuarto de siglo más tarde Herzog hace con los demonios que anidan detrás de la cortina de agua muestra que así, por omisión, él también está operando sobre su medio ambiente, modificándolo con su mirada. Ese gesto de conquistador con que asume y luego abandona los lugares, ese llegar, ver y vencer a la nada, a las propias obsesiones inútiles, es todo lo que tiene para decir. Pero nadie que participó de eso volverá a ser el mismo.

-

Nota de tapa> Nota de tapa

Buscando a Dino

Una entrevista al paleontólogo argentino que descubrió en Neuquén los restos del pariente...

Por Federico Kukso -

ANTICIPO > LA AUTOBIOGRAFíA DE JUAN JOSé SEBRELI

La autobiografía de Juan José Sebreli

-

PERSONAJES > ALFREDO RUBíN, EL ESCRITOR DE TANGOS DEL SIGLO XXI

Alfredo Rubín, el letrista del tango XXI

-

CINE > THE WHITE DIAMOND, LA úLTIMA LOCURA DE WERNER HERZOG

La nueva película de Herzog

Por Ariel Magnus -

MúSICA > THE ARCADE FIRE Y LA NUEVA ESCENA MUSICAL DE MONTREAL

Quiénes son los Arcade Fire

Por Rodrigo Fresán -

MúSICA > EL NUEVO DISCO DE MIROSLAV VITOUS

La liga de músicos extraordinarios

Por Diego Fischerman -

PERSONAJES > GARRY KASPAROV CAMBIA EL AJEDREZ POR LA POLíTICA

Patear el tablero

-

Los inevitables - Leé: Cómics x 4

-

POLéMICAS > EL CASO PLATA QUEMADA, SEGUNDO ROUND

Ficción y realidad

-

TELEVISIóN > TODOS VIERON LA GRAN ESTAFA, LA REMAKE QUE SE HIZO CON MARK WAHLBERG COMO EXCUSA PARA EL RELANZAMIENTO DE MINI COOPER. AHORA, RETRO RESCATA LA ORIGINAL, CON EL GRAN MICHAEL CAINE, BENNY HILL, LOS MINI COOPER ORIGINALES Y EL HUMOR QUE LA OTRA NO TUVO.

El agente Cooper

Por Mariano Kairuz -

FAN > UN ENSAYISTA ELIGE SU PELíCULA FAVORITA: CENIZAS Y DIAMANTES, DE ANDREJ WAJDA POR HORACIO GONZáLEZ

Un ensayista elige su película favorita: Cenizas y diamantes, de Andrej Wajda por Horacio González

-

VALE DECIR

¡Todos contra la pared!

-

SEPARADOS AL NACER

Separados al nacer

-

YO ME PREGUNTO

¿Y ahora qué hacemos con el obispo Baseotto?

-

PáGINA 3

¿Dos totalitarismos?

-

INEVITABLES

Los inevitables

-

AGENDA

AGENDA

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.